[contact-form][contact-field label=“Name“ type=“name“ required=“true“ /][contact-field label=“E-Mail“ type=“email“ required=“true“ /][contact-field label=“Website“ type=“url“ /][contact-field label=“Nachricht“ type=“textarea“ /][/contact-form]

1943,

Wiss.Assistent Universität Bielefeld,

Richter am Verwaltungsgericht Minden,

Gründung IBZ Friedenshaus (Internationales Begegnungszentrum) Bielefeld,

Aufbau und Leitung Wasserschutzamt Bielefeld,

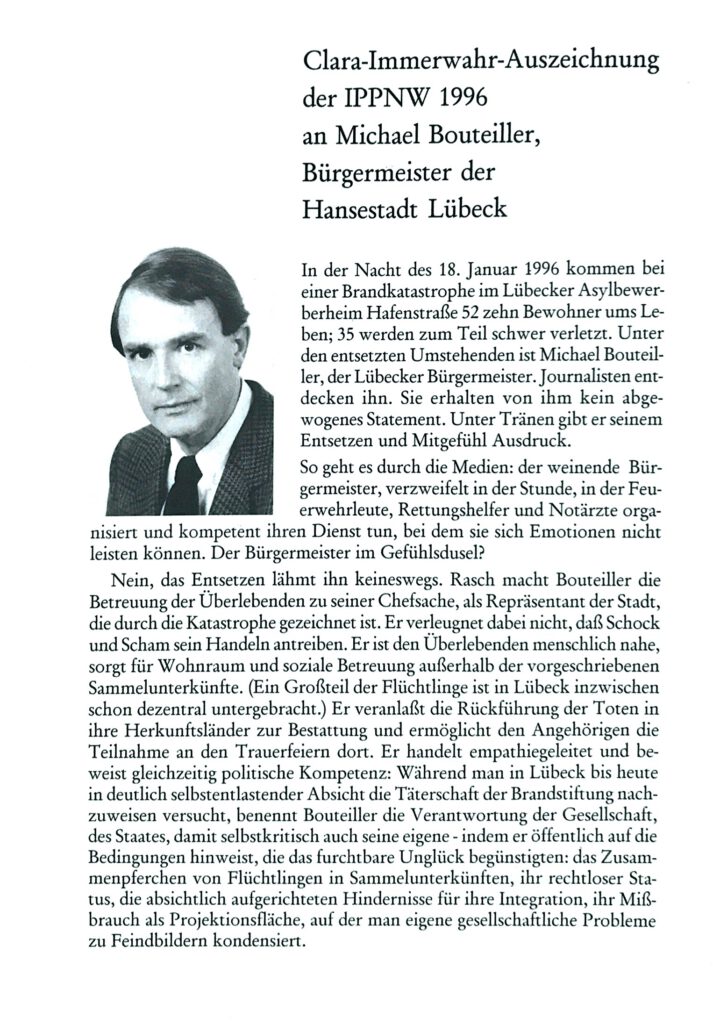

Bürgermeister a.D. Lübeck,

Rechtsanwalt bis April 2024,

Autor