Kategorie: Persönliches Profil

Persönliches Profil

Zukunftswerkstatt 1987

taz. die tageszeitung, vom 22. 1. 1996

Renitenter Bürgermeister Michael Bouteiller

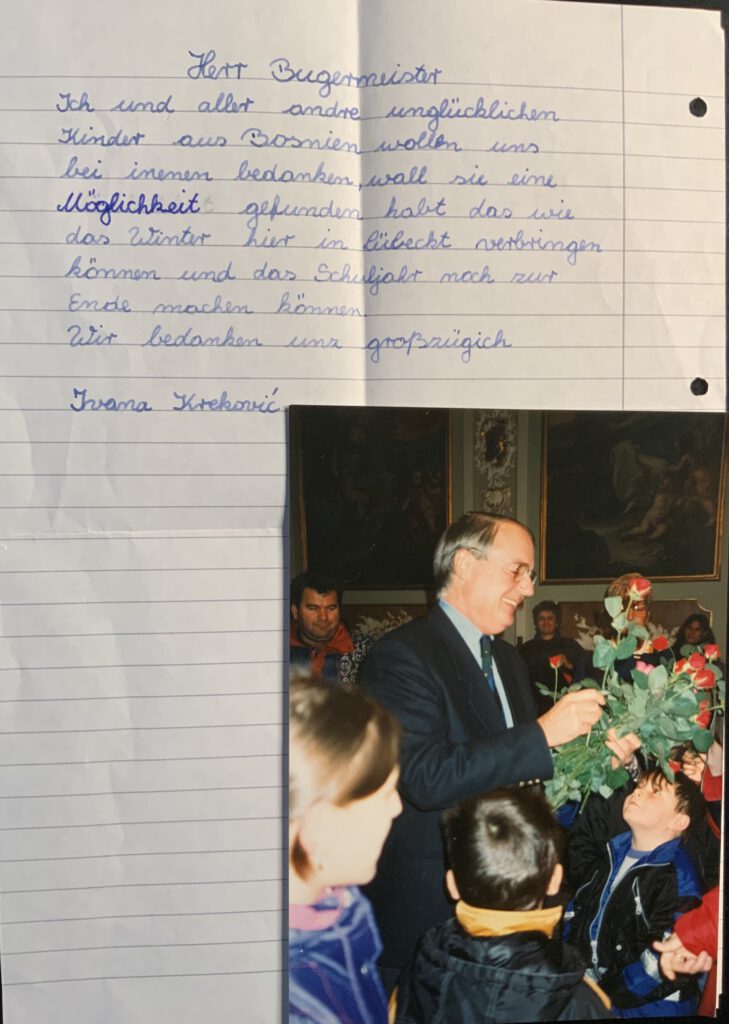

Da stellt sich ein Mann hin und weint. Öffentlich. Vor laufenden Kameras, offenen Mikrofonen und Hunderten Augenpaaren. Michael Bouteiller (51) ist Politiker, SPD- Bürgermeister von Lübeck. Zehn Menschen sind am Donnerstag bei dem Feuer in einem Flüchtlingsheim der Stadt verbrannt. Ein Schwarzafrikaner hat seine Frau und fünf Kinder verloren. Als der Familienvater bei einer Bürgerbefragung zusammenbricht, ist es der Bürgermeister, der ihn umarmt und mit ihm weint.

Doch Michael Bouteiller heult nicht einfach nur rum. „Sehr schnell war mir klar, daß es jetzt auch darum geht, eine Botschaft rüberzubringen“, sagt er. Und die verschärft erneut den Streit um das Asylgesetz. „Wir müssen die Gemeinschaftsunterkünfte auflösen, das unmenschliche Asylgesetz ändern, zivilen Ungehorsam leisten, um die Menschen vor Abschiebung zu schützen.“ Und: „Wenn der Staat sich entfernt von der Gesellschaft, ist es dieser Staat, den wir abschaffen müssen.“ Nichts als radikale Sprüche?

Bouteiller ist Jurist. Ein schmächtiger Mann mit braunen, bebrillten Augen und empfindlichem Blick. Seit 1988 ist er Lübecker Bürgermeister, vorher arbeitete er als Richter in Minden, baute in Bielefeld das Umweltamt auf und übte sich nebenbei bei Blockaden gegen die Atomwaffenstationierung.

„Offen“ sei er, sagt er über sich, „wenig aggressiv, aber durchsetzungsfähig.“ Kurz nach der Amtsübernahme in Lübeck attackierte er prompt die dort versammelte Atomlobby. Letztes Jahr legte er sich mit der Kaufmannschaft seiner Hansestadt an, weil er die Stadt vor „ausschließlichen Kapitalverwertungsinteressen schützen“ wollte. Als den „letzten Sozialisten“ beschimpften ihn daraufhin die Lübecker Nachrichten.

Die CDU stempelt ihn zum Hampelmann und versuchte bereits zweimal, ihn abzusägen. Die oberste Sozi- Riege wollte ihn 1993 gegen Björn Engholm als Bürgermeister austauschen – doch da war die SPD-Basis vor. Was ihn in der Asyldiskussion treibt, ist sein eigenes schlechtes Gewissen. Vor zwei Jahren warb er noch selbst für eine Grundgesetzänderung beim Asylrecht. Jetzt wirbt er für einen offenen Rechtsbruch beim Asylverfahrensgesetz. Ohne den Rückhalt der Lübecker und seiner Partei werden seine Forderungen tatsächlich nur Sprüche bleiben – das weiß er. Doch seine Ministerpräsidentin Heide Simonis hat er in vielen Punkten bereits auf seine Seite gezogen.

BAM

Was macht eigentlich Michael Bouteiller? Lübecks Ex-Bürgermeister, der öffentlich den Tod von 18 Asylbewerbern beweinte, ist wieder Rechtsanwalt. Teil 4 der Serie über PolitikerInnen nach der Politik

VON ELKE SPANNER,

taz. die tageszeitung, vom 10. 8. 2006

Als Bürgermeister hatte Michael Bouteiller natürlich immer eine Chefsekretärin. Heute schreibt er seine Schriftsätze selbst. Die Rechtsanwaltskanzlei, in der er arbeitet, betreibt er ganz allein. Sie liegt in einem bewaldeten Wohngebiet, in dem man Unbekannte an der Bushaltestelle freundlich grüßt. Auch Bouteiller lebt hier. Sein Büro liegt unmittelbar neben dem Bungalow der Familie in einem kleinen Fachwerkhaus. Der Weg ins Arbeitszimmer führt durch einen Raum, der mal Hobbyraum gewesen sein könnte. Dunkelgraue Auslegeware, ein Sofa, daneben die Stereoanlage. Dort sitzt Bouteiller und hört Musik, während er den Besuch erwartet. Er hat sich ins Privatleben zurückgezogen.

Über Jahrzehnte war Bouteiller dort zu Hause, wo Entscheidungen getroffen werden – im repräsentativen Rathaus und in der Parteizentrale der örtlichen SPD. Auch heute noch findet sich seine Unterschrift unter politischen Aufrufen und Dokumenten. Für die „UN-Commission on Peace and Crisis Prevention“ etwa hat er ein Statut mitverfasst. In der Öffentlichkeit aber steht er damit nicht. „Langsam können auch mal Jüngere ran“, sagt der 63-Jährige.

Bouteiller wurde weit über die Hansestadt hinaus bekannt, als ihm am 18. Januar 1996 vor laufenden Fernsehkameras Tränen über das Gesicht liefen. In jener Nacht ging die damalige Flüchtlingsunterkunft in der Lübecker Hafenstraße in Flammen auf, zehn Menschen starben, 38 wurden zum Teil schwer verletzt. Ein Brandanschlag, der niemals aufgeklärt wurde. Bouteiller war vor Ort. Er sah den Schmerz um sich herum und brach selbst in Tränen aus. Doch das Bild eines Funktionsträgers, der sich hilflos und verzweifelt zeigt, war schwer auszuhalten für eine Stadt, die sich plötzlich als rechte Hochburg angeprangert sah. Man wollte Stärke beweisen, Selbstsicherheit, und dafür war Bouteiller der falsche Mann, zumindest in diesem Moment. Er hat viel Hass geerntet dafür. „Betroffenheitskult“ ist noch eine der harmloseren Beschimpfungen, die er sich für seine Gefühle anhören musste.

Nur wenige Wochen später forderte Schleswig-Holsteins Innenminister Ekkehard Wienholtz (SPD) öffentlich den Rücktritt Bouteillers. In der Zwischenzeit hatte der zum zivilen Ungehorsam zum Schutz von Flüchtlingen aufgerufen, das Asylrecht scharf kritisiert und den Überlebenden des Brandanschlages unbürokratisch Passersatzpapiere ausgestellt, damit diese ihre getöteten Angehörigen in der Heimt beerdigen lassen konnten.

Für Bouteiller ist wesentlicher Teil der Tragik des 18. Januar 1996, „wie die Leute darauf reagiert haben“. Das Befremden darüber war sein erster Bruch mit der eigenen Partei. Bouteiller hat viel zu erzählen, wenn er über die Politik der SPD spricht. „Ja-Sagerpartei“, „kapitalhörig“, „unsozial“ – sie sind längst keine Freunde mehr. 2002, zwei Jahre nach Ablauf seiner Regierungszeit, ist Bouteiller aus der SPD ausgetreten.

Ein wenig hat er anschließend mit der WASG geliebäugelt. Er hat mehrere Kongresse der neuen Partei besucht, denn „wir brauchen ganz dringend eine Alternative in dieser Republik“. Dann hat er sich doch gegen ein aktives Mittun entschieden. Bouteiller ist müde – oder wirkt es nur so, weil er mit leiser Stimme spricht? Nach 40 Jahren Politik, sagt er, „will ich nicht mehr vorne stehen“.

Die Haare des 63-Jährigen sind nur ein wenig ergraut. Er trägt eine runde Nickelbrille und ein schwarzes Poloshirt, Wasser schenkt er aus der Plastikflasche ein. In seinem Anwaltsbüro stehen nur einzelne Ordner. Seine jetzige Tätigkeit ist eher beratend, Akten bearbeitet er kaum. Wenn er über seine Fälle spricht, beschreibt er Konflikte zwischen Menschen und keine juristischen Probleme. Mediation, Kommunikation, das sind Begriffe, die ihm wichtig sind. Nebenbei ist er freier Konfliktmoderator im Dortmunder „Institut für Kommunikation und Umwelt“. In Herdecke beispielsweise hat er zwischen den Betreibern einer Abfallrecyclinganlage und den Nachbarn das Gespräch vermittelt.

Den einstigen Kommunalpolitiker hört man bei Bouteiller nicht mehr raus. Die Frage nach seinen heutigen politischen Aktivitäten beantwortet er mit einer Abhandlung über den Völkerrechtskonflikt im früheren Jugoslawien, die verheerende Menschenrechtssituation im Kongo und das Selbstverständnis der USA, Friedensbote in der Welt zu sein. Bouteiller erzählt in unzähligen Details. Er wirft mit Namen um sich, springt gedanklich von einem Katastrophengebiet ins nächste und verzettelt sich manchmal in Einzelheiten, als würde er in seiner Erzählgeschwindigkeit noch von den Gedanken überholt. Es ist nicht immer leicht, ihm zu folgen. Zwölf Jahre war er Bürgermeister, da spricht man auch ungefragt. Doch seine Sätze offenbaren nicht die Gewöhnung an Macht, sondern den Wunsch, andere an seinen Überlegungen teilhaben zu lassen.

Der Bungalow, in dem Bouteiller lebt, ist von außen schlicht. Die Einrichtung aber ist modern und geschmackvoll. Hinter der Wohnzimmertür hängt ein Bild, das er selbst gemalt hat. Zu sehen ist das Lübecker Holstentor, auf das eine schwere Pistole gerichtet ist. Davor kauert eine Taube, die zu diesem Zeitpunkt noch lebt. Sie steht für einen Mann, der mit Nachnamen Schöntaube hieß, in Lübeck auf der Straße lebte und eines Tages von einem Ordnungsfanatiker erschossen wurde.

Bouteiller kannte diesen Mann gut. Er hatte Schöntaube zufällig beim Bummel an der Trave kennengelernt, als er mitten im Bewerbungsverfahren um den Posten des Bürgermeisters war. Im Laufe ihrer Plauderei hatte Bouteiller das erzählt. Und Schöntaube hatte erwidert: „Wenn du Bürgermeister wirst, dann werde ich Kaiser von China.“ Daraufhin gab Bouteiller ein Versprechen ab: Sollte er den Regierungsjob bekommen, würde er Schöntaube am ersten Arbeitstag zum Mittagessen einladen.

Das Versprechen hat er eingelöst – und sich gleich die erste Kritik eingehandelt. „PR-Gag“, höhnte die örtliche Presse zur Begrüßung des neuen Amtsinhabers. Wenige Monate später war Schöntaube tot. „Dieses Erlebnis“, sagt Bouteiller, „hat mich in meiner Amtszeit am meisten berührt.“

Wolfgang Nešković

Mit Wolfgang verbindet mich ein langes Auf und Ab von Freundschaft und Auseinandersetzung. Wir lernten uns in einer Sitzung der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Juristen (AsJ) auf Bundesebene kennen. Ich war Kreisvorsitzender der AsJ in Bielefeld, er in Lübeck. Wir trafen uns in Bonn auf Einladung des Leiters der Rechtsstelle beim SPD-Parteivorstand, Rainer Stura. Damals war OLG Präsident Rudolf Wassermann Vorsitzender der AsJ.

Wir diskutierten Rechtspolitik. Erarbeiteten 1984 Papiere über die gesellschaftlichen und politischen Folgen der sogenannten „Neuen Technologien“ (https://michaelbouteiller.de/wp-content/uploads/2022/10/Neue-Technologien-840629.pdf) und vieles mehr. 1987 sprach mich Wolfgang auf die Ausschreibung der Stelle des Lübecker Bürgermeisters an. Er unterstützte meine erfolgreiche Bewerbung.

Weshalb ich davon erzähle? Heute geht es um Haltungen in dem erbitterten lokalpolitischen Streit über Fragen des Denkmalschutzes beim Erweiterungsbau des Buddenbrookhauses. Nach Angaben der Lübecker Nachrichten (LN ) vom 17.12.2022 fertigte Wolfgang ein Rechtsgutachten für die Bürgerinitiative Rettet Lübeck (BIRL) und schickte es an die Landesregierung: Die Genehmigung des Bürgermeisters zur Teilzerstörung des Kellergewölbes für die Anlage einer Treppe sei rechtswidrig.

Dieses “Gutachten“ und die dahinter erkennbare Haltung des Schreibers überschreitet eine rote Linie. Zur Sache: Drei Jahre lang, von 2002 – 2005, war Wolfgang Nešković ein qualifizierter Richter am Bundesgerichtshof für Zivilsachen. Die Grundlage eines solchen Amtes, das verliehen wird, um über andere zu entscheiden, ist der Grundsatz der Befangenheit. Diesen Grundsatz missachtet er heute. Wer – wie er – als Mitglied einer der 11 Fraktionen der Lübecker Bürgerschaft in der Frage des Denkmalschutzes der Kellerräume des Buddenbrookhauses rechtsgutachtet, ist befangen. Denn er ist nicht neutral, sondern nimmt als Mitglied einer Fraktion Partei. Wer zudem als früherer Zivilrichter heute den Verwaltungsrichter gibt, übersieht, dass beider Rollen und Rechtstechniken nicht deckungsgleich sind. Wolfgang Nešković will beides nicht wahr haben.

In der Sache kritisiert er das Denkmalschutzgesetz des Landes Schleswig-Holstein. Das mag er tun, nur ist dieses Vorgehen keine Frage des geltenden Rechts. Er betreibt Rechtspolitik und nicht die Auslegung des geltenden Gesetztes. In seinem Urteil zum geltenden Recht liegt er denn auch neben der Sache.

Denn der Bürgermeister ist m.E. nach §12 Abs.2 des Denkmalschutzgesetzes für die Entscheidung zuständig und hat zutreffend abgewogen. Dass er für Entscheidungen denkmalrechtlicher Art ein „Fachmann“ sein muss, steht nirgendwo geschrieben. Dafür hat ein Bürgermeister fachkundige Berater. Dass die getroffene Entscheidung des Bürgermeisters Jan Lindenau, Wolfgang Nešković, dem Politiker einer gegnerischen Fraktion, persönlich nicht passt, ist im politischen Prozess alltäglich.

Wolfgang Nešković weiß das alles, denn wir haben darüber lang und breit dikutiert. Er kann aber Niederlagen offenbar nicht akzeptieren. So greift er auf das zurück, was er gelernt hat: das Recht und die Technik rechtlicher Argumentation. So wird aus einer Machtfrage (Wer setzt sich mit seiner Meinung durch?) eine Rechtsfrage (Wer hat Recht?). Bei näherem Hinsehen wird man erkennen, Nešković benutzt das Recht als Waffe, um seine persönliche Meinung durchzusetzen. Mit allen rhetorischen Mitteln und rücksichtslos. Egal, was das (die Stadt) kostet. Darauf kommt es nicht an. Denn es geht ja – wie er meint – um’s Recht. Diese Haltung ist leider bei Juristen weit verbreitet. Gefährlich für die politische Kultur ist etwas anderes. Es ist die in dieser Argumentation versteckte Verwechslung von Recht und Macht.

Mein Freund handelt auch nicht als jedermann, sondern er beruft sich bei seinen parteipolitischen Äußerungen stets auf das Gewicht seiner kurzen Rolle als hoher Richter. Er hofft, diese vergangene berufliche Rolle verleihe seinen parteipolitischen Stellungnahmen Autorität. Richtig ist zwar der Satz von Thomas Hobbes, Autorität nicht Wahrheit schafft das Gesetz. Dem Bürgerschaftsmitglied – als das er sich äußert – verschafft das heutige Wahlamt aber keine Autorität in dieser Sache. Schade.