Das Overton-Fenster (Overton-Fenster wird der Rahmen an Ideen bezeichnet, die im öffentlichen Diskurs akzeptiert werden, unter dem Gesichtspunkt der öffentlichen Moral, Wikipedia, MB) versus das Aussterbefenster oder die politische Ökonomie des Aussterbens

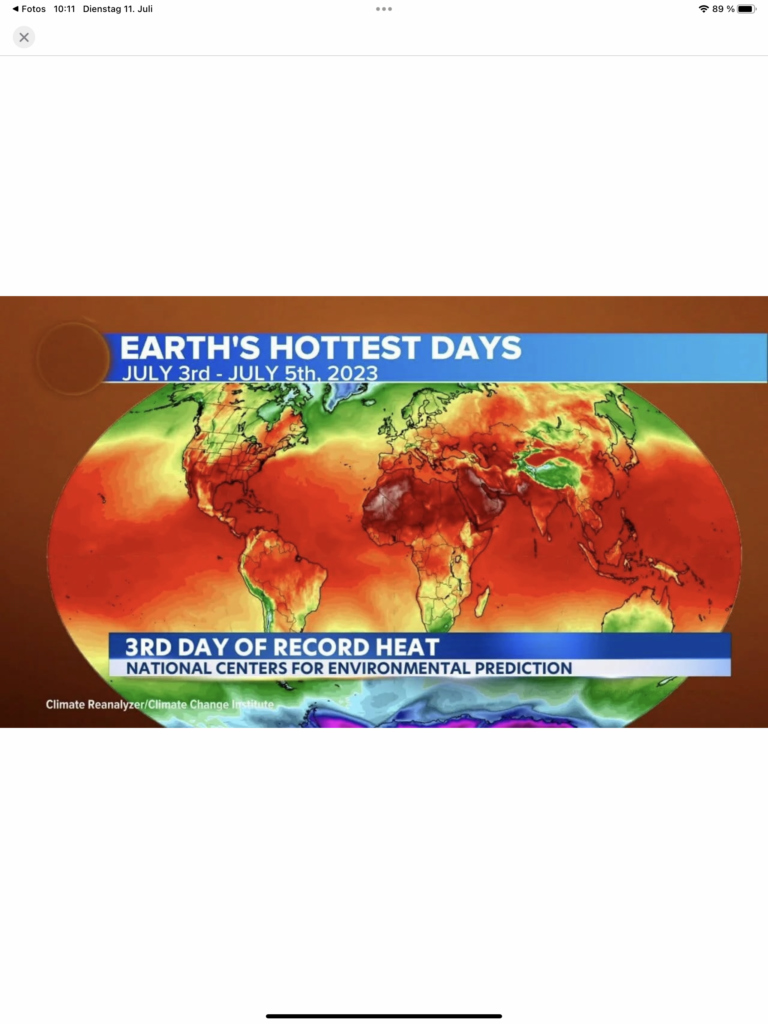

Dies ist der Sommer, in dem der Klimawandel real wurde, beängstigend, und er geschah unglaublich schnell. Kanada brennt, Hitzedome versengen, Überschwemmungen tosen. Und hier noch ein weiterer Fakt, der zu dieser Liste hinzukommt. Das Wasser vor der Küste Floridas erreichte neulich eine Temperatur von 95 Grad (35 Grad Celsius, MB). Denken Sie mal kurz darüber nach. Eine Hitzewelle im Meer. Die Temperaturen in den Ozeanen steigen ins Unermessliche – und die Auswirkungen reichen von einfach nur erschreckend – dem Aussterben von Meereslebewesen – bis hin zu katastrophalen Folgen wie Versauerung, Sauerstoffmangel und schließlich dem Verlust der Fähigkeit, mehr überschüssige Wärme zu speichern. Sind wir an diesem Punkt angelangt? Sicherlich erreichen wir ihn, und wir wollen es nicht auf die harte Tour herausfinden.

Florida befindet sich also im Fadenkreuz des Klimawandels, und zwar auf geradezu lächerliche Weise. Eine schmale, exponierte Halbinsel, die in die Tropen ragt. Sie ist allen wichtigen Auswirkungen des Klimawandels ausgesetzt, vom Anstieg des Meeresspiegels über Hitzewellen und Hurrikane bis hin zu kochenden Ozeanen und deren Auswirkungen auf die grundlegenden Systeme für Wasser, Landwirtschaft, Versicherungen, Finanzen usw., die alle bereits zu bröckeln beginnen. In Anbetracht all dessen muss man nicht lange nachdenken, um zu verstehen, warum die Tarife für Hausversicherungen in Florida am schnellsten in Amerika steigen – wenn man überhaupt noch welche bekommt.

Doch sehen Sie sich Florida aus einer anderen Perspektive an. Man könnte meinen, dass es auf einige dieser … existenziellen Bedrohungen reagieren würde. LOL (Last one lauhing: Der letzte der da lacht oder wer zuletzt lacht..,MB), da liegen Sie völlig falsch. Floridas Politik ist im Moment ein weltweiter Witz. Da ist Ron DeSantis, der Kinder dämonisiert… Lehrer und Ärzte kriminalisiert… Familien verfolgt… Journalisten angreift. Der Krieg gegen das Woke sein (Die Bedeutung im Duden lautet: „in hohem Maß politisch wach und engagiert gegen (insbesondere rassistische, sexistische, soziale) Diskriminierung“, MB), so nennen sie es.

Aber nicht das Woke sein wird Florida überfluten, versengen, ertränken und verarmen lassen – sondern der Klimawandel. Und zwar schnell. Man kann nur raten, wie lange Florida wirklich noch hat, und wenn ich das sage, dann denken Sie daran, wie die Auswirkungen des Klimawandels in diesem Sommer plötzlich einen neuen Grad an Grausamkeit erreichten, einfach so, und Rekorde brachen, Vorhersagen erschütterten und Modelle übertrafen. So schnell geht das. Florida?

In einer vernünftigen Welt würde es etwas tun, irgendetwas, um zu überleben, was als Nächstes kommt – aber nein, es lehnt sich so fanatisch weit nach rechts, dass… sein neuestes politisches Spektakel darin besteht… was… einen Damm zu bauen?.. seine Infrastruktur zu verstärken…? Nein, es „untersucht“ Besucher aus, wie könnte es anders sein, „woken“ Staaten. LOL.

Aber Floridas Beispiel ist Teil eines größeren globalen Trends, und zwar eines düsteren. Sehen Sie sich an, was gerade in Großbritannien passiert ist. Der Chef der Opposition, der Labour-Partei, und das soll die Seite der Vernunft und des Fortschritts sein, soll gesagt haben… warte mal… schnall dich an… „Ich hasse Baumumarmer!!“ LOL. Ich hasse „Baumumarmer. Was ist das, 1972? Nein, wir schreiben das Jahr 2023. Und sehen Sie sich um, denn der Planet steht in Flammen. Wenn Sie glauben, dass ich übertreibe, sehen Sie sich die Karte der Brände in Amerika und Kanada an, oder schauen Sie sich einfach ein Klimabild des Planeten an. Hier ist also einer der mächtigsten Politiker der Welt, der angeblich auf der Seite des Fortschritts steht und gegen… „Baumumarmer“ wettert… was wirklich eine Art Schimpfwort für Leute ist, die die Kardinalsünde begehen… sich um den Planeten zu kümmern.

Der Himmel bewahre uns davor, das zu tun. Es ist alles in Ordnung. Vergessen Sie die 30 Grad Wassertemperatur vor der Küste Floridas. Vergessen Sie die riesige Rauchwolke aus Kanada, die über London und Paris lag. Vergessen Sie die tödliche Hitze, die die Menschen von Texas bis China unter Hitzekuppeln braten lässt.

Das wahre Problem hier? Es sind die „tree huggers“. Oder, in amerikanischer Sprache, die „Woke“.

Hier sind wir angelangt, meine Freunde, und das ist ein echtes Problem. Lassen Sie mich jetzt formell sagen, warum. Ich werde einen Punkt ansprechen, der politisch klingt, es aber nicht ist. Es ist eine Beobachtung und empirisch, und da gibt es einen Unterschied. In der Politik geht es darum, was man glaubt, und natürlich hat man ein Recht darauf. Aber zu sagen, dass eine bestimmte Form der Politik unter bestimmten Umständen nicht funktionieren kann – das ist keine Politik. Es ist einfach die Realität.

Das ist Pragmatismus, wenn Sie wollen. Es ist kein politischer Standpunkt, zu sagen, dass eine bestimmte Politik überholt ist. Es ist einfach eine Überlegung, eine Bewertung, eine empirische Realität. Wir halten z. B. den Feudalismus nicht wirklich für eine lebensfähige Form der modernen Politik, oder? Abgesehen von den LOL „Moms for Liberty“, nein, das tun wir nicht. Das liegt daran, dass sich die Dinge ändern. Warum sage ich das alles?

Denken Sie an das politische Spektrum der heutigen Welt. Es reicht von neoliberalem Kapitalismus bis hin zu offenem Faschismus in seinen verschiedenen Ausprägungen. Es gibt Theokratie im indischen Stil, Autoritarismus im russischen Stil, chinesischen „Staatskapitalismus“ und, weiter hinten im Spektrum, glühenden Nationalismus im Stil des Brexit. Am äußersten Ende des Spektrums gab es früher ein wenig Sozialdemokratie, vor allem in Europa – aber jetzt ist natürlich die extreme Rechte auf dem Vormarsch und gewinnt scheinbar jeden Tag an Stärke.

Das politische Spektrum der Welt ist also begrenzt. Das bedeutet: Es hat gerade jetzt harte Grenzen. Das sind keine „natürlichen“ oder „wirklichen“ Grenzen – darauf werde ich noch zurückkommen. Es sind einfach … Grenzen. Zonen der Möglichkeit, geschaffen durch eine Reihe von Dingen, die die menschliche Welt heimsuchen: Macht, Trägheit, Propaganda, veraltete Theorien, gescheiterte Ideen. In unserer Welt ist das, was möglich ist… gerade jetzt… die Zone der menschlichen Organisation zwischen Faschismus und Kapitalismus.

Lassen Sie mich hier mühsam meine übliche Warnung darüber einfügen, was Kapitalismus für Amerikaner bedeutet. Nein, es ist nicht Ihre kleine Bäckerei oder Ihre chemische Reinigung. Das ist nur der Handel.

Kapitalismus ist… multinationale Unternehmen, die Deals mit… Nationen… abschließen, die ärmer sind als sie selbst… um ihre Profite in Nanosekundenschnelle zu maximieren… damit die Aktienkurse jeden Tag steigen… Aktien, die auf abstrakten, schattenhaften „Märkten“ als körperlose Bits gehandelt werden… im Besitz von „Hedge-Fonds“ und „Private Equity-Fonds“. Nichts davon hat etwas damit zu tun, eine Kneipe, eine Bäckerei oder einen kleinen Laden gut zu führen, denn wenn man seine Kunden so behandeln würde, wie der Kapitalismus die Menschen behandelt, LOL, dann hätte man keine. Und das liegt daran, dass der Kapitalismus immense Macht hat, der Durchschnittsbürger aber nicht.

Sie können dies das „Overton-Fenster“ unserer Zivilisation nennen, wenn Sie wollen. Was ist innerhalb dieses Fensters möglich? Möglich bedeutet hier eine ganze Menge. Es bedeutet: gesellschaftlich akzeptabel, gemäß den von der Macht diktierten Normen. Es bedeutet wirtschaftlich akzeptabel, für Systeme und Institutionen, die bereits aus einem bestimmten Grund existieren, in unserem Fall die Maximierung des Profits in Nanosekunden. Es bedeutet, dass es politisch vertretbar ist, d. h. dass es eine Lizenz zum Handeln oder eine Erlaubnis gibt, überhaupt zu existieren.

Denken Sie nun über das Overton-Fenster unserer Zivilisation nach. Was fällt Ihnen daran auf? Nun, es bewegt sich in die falsche Richtung. Früher war es der Kapitalismus mit einem Hauch von Sozialdemokratie. Und jetzt ist es Kapitalismus bis Faschismus. Mit anderen Worten, es bewegt sich in die Richtung, die wir als „rechts“ bezeichnen, und ich werde dieses Wort nicht oft verwenden, weil es die Sache nur verwirrt, und zwar für schwache Gemüter, die ihre eigene Identität als „links“ oder „rechts“ betrachten. Das Overton-Fenster unserer Zivilisation verschiebt sich in die falsche Richtung. Das ist keine politische Wertung. Falsch bedeutet hier einfach Rückschritt.

Es gibt einen Grund, warum wir nicht zu Faschismus, Autoritarismus, Nationalismus, Theokratie usw. zurückkehren wollen – weil sie nicht funktionieren. Sie bringen nicht viel, außer Macht und Reichtum für diejenigen an der Spitze, und in der Zwischenzeit zerstören sie sich selbst, wobei sie in der Regel ein gutes Stück von allem um sich herum mitnehmen. Nicht die Politik – das ist die empirische Realität, das, was wir wissen – nicht raten, folgern, schätzen, sondern mit eiserner Sicherheit wissen – aus der Geschichte.

Sie können sich schon denken, worauf ich hinaus will. Das sind … schlechte Nachrichten. Es ist fast schon komisch, wenn man darüber nachdenkt. Die Ozeane kochen, Megabrände erstrecken sich über die gesamte Breite der Kontinente, die Temperaturen sind sprunghaft angestiegen, wir hatten die heißesten Tage seit 100.000 Jahren… und Politiker sagen Dinge wie „Ich hasse Baumumarmer!“ Oh mein Gott! Machen Sie weiter und lachen Sie sich kaputt.

Ich werde einen weiteren Punkt ansprechen, der politisch klingt, aber überhaupt nicht politisch ist. Politik ist in gewisser Weise eine Lösung für bestimmte Umstände. Haben Sie eine wirtschaftliche Depression? Dann werden Sie besser schnell liberal, wenn Sie nicht noch eine größere Depression wollen. Wollen Sie einen funktionierenden Gesellschaftsvertrag mit Gesundheitsfürsorge und Bildung für alle – nicht die Dystopie Amerikas? Dann werden Sie besser sozialdemokratisch.

Aber auch das Gegenteil ist der Fall: Sie wollen Geld sparen, ein gewisses Maß an Ordnung durchsetzen oder sogar wieder ein gewisses Maß an sozialem Zusammenhalt haben? Dann braucht man ein Stück Konservatismus. Wir sind der Politik verhaftet, unflexibel, und das ist unser größter Fehler. Die Politik ist eine Lösung für die Umstände, und die ändern sich, und so sollten natürlich auch unsere politischen Überzeugungen der Zeit angepasst werden.

Mein Gott! Schließen Sie sich mir an und lachen Sie sich kaputt.

Unser Zeitalter ist jetzt anders. Es ist das Zeitalter der Auslöschung. Stellen Sie sich nun vor, Sie wären ein Außerirdischer, der den Planeten Erde und die menschliche Spezies unvoreingenommen und objektiv, wenn auch ein wenig kalt, betrachtet. Was würde Ihnen an unserer Politik auffallen? Sie ist völlig veraltet. Unser Overton-Fenster reicht vom Kapitalismus bis zum Faschismus – aber keines dieser Systeme kann auch nur ein einziges unserer Probleme jetzt lösen.

Der Kapitalismus wird keine Systeme für Wasser, Nahrung, saubere Luft, irgendetwas, das ein Jahrtausend überdauert und im Überfluss vorhanden ist, aufbauen – warum nicht? Weil er an Profiten interessiert ist, in dieser Nanosekunde, und an Überfluss? LOL – das heißt, es gibt keine Profite mehr. Daher befinden wir uns jetzt in dieser bizarren Situation, in der wir sehen können, wie der Planet im Grunde genommen schmilzt, und dennoch ist alles, was der Kapitalismus wirklich tut, Profitmacherei – Gierflation, die den Geldbeutel ruiniert.

Der Faschismus wird die Probleme der Gegenwart natürlich auch nicht lösen, auch wenn er sicherlich verlockend ist – man denke nur an das Beispiel des finnischen Wirtschaftsministers, der sagte, die „Lösung“ für den Klimawandel sei die Abtreibung afrikanischer Babys. Ja, genau.

Die Welt hat heute ein Kohlenstoffproblem, weil der reiche Westen riesige Mengen an Produkten konsumiert, die in China und Asien hergestellt werden, die wiederum riesige Mengen an Kohlenstoff ausstoßen, um sie zu versorgen. Und die abstoßende Idee des Tierarztes ist sicherlich für einige verführerisch – tötet die. Afrikaner! Schwule! Juden! Nehmt ihnen ihre Kinder weg! Faschismus ist immer ein Weg, um Knappheit zu rationieren, und natürlich wird der Klimawandel zu historischen Ausmaßen führen.

Bewohnt wieder das außerirdische Raumschiff. Man könnte den Kopf schütteln und sagen: Diese Narren müssen das Overton-Fenster auf der anderen Seite öffnen. Sie brauchen das, was sie „grüne“ Politik nennen. Seltsamerweise denken sie nicht einmal an die Möglichkeit solcher Formen der Politik, selbst wenn ihr Planet schmilzt, die Ozeane kochen, Hitzedome ihren Globus versengen, Megabrände ihn abfackeln… Aber die alten Formen der Politik, vom Kapitalismus bis zum Faschismus – sie haben keinerlei Hoffnung, die Probleme dieses armen, gebeutelten Planeten zu lösen, dank dieser verwirrten, verwirrten Spezies, die ihn zu beherrschen begann.

Das ist nicht nur ein Plädoyer für die Grünen Parteien. Sie sind weder hier noch dort. Das ist Politik, über die wir hier eigentlich nicht reden. Aber es ist eine Botschaft dieser Art: Erinnern Sie sich noch an die alte Sache, die man einen Green New Deal nannte? Erinnern Sie sich noch daran, wie es als … unmöglich … verrückt … wahnhaft … wahrhaft stalinistischer Kommunismus dargestellt wurde, der die Menschen in Gulags stecken würde, LOL?

Schauen Sie sich die Welt ohne Gulags an. Die Faschisten haben die Kontrolle, und sie greifen jeden an, den sie hassen, von der Dämonisierung von LOL-Babys über die Kriminalisierung von Lehrern und Ärzten bis hin zum Sündenbock für Wissenschaftler und Journalisten und zur Zerschlagung von Familien. In der Zwischenzeit erreicht der Planet den Siedepunkt – und wenn jeder Sommer schlimmer ist als dieser, bei diesem Tempo des Abstiegs in Dantes Inferno der Klimahölle … ist es äußerst vernünftig, mit einem Schaudern zu fragen, wie lange wir überhaupt noch Zeit haben?

Denken Sie über all das nach, denn das tue ich, sehr oft. Nochmals, nicht in einem parteipolitischen Sinne. Sondern einfach so, wie es ein nachdenklicher Mensch tun sollte. Ein Planet am Siedepunkt. Das ist der Punkt, an dem neue Formen der Politik, die sich um Erneuerung und Verantwortung drehen, mit einem Urknall möglich werden sollten. Stattdessen sind wir in einem Overton-Fenster gefangen, das sich schnell in die falsche Richtung bewegt – wie ich gestern erörtert habe, können wir als Welt nicht einmal eine Kohlenstoffsteuer einführen, bevor der Planet im nächsten Sommer noch heißer und heftiger brennt.

Das Aussterbefenster schließt sich, meine Freunde.

Und obwohl es durchaus möglich ist, dass es eine neue Aufklärung gibt – der Durchschnittsbürger, der im Moment den Demagogen der Welt zujubelt und den Rausch des Dopaminrausches des Hasses spürt, findet schließlich heraus: Moment, wenn wir das alles richtig machen, das Ergebnis ist Überfluss, für mich, für alle von mir, und das bedeutet, warte, ich bin reich, viel reicher, als ich es mir jemals vorgestellt habe, mein Lebensstandard steigt in die Höhe, und ich muss nicht bis zum Umfallen arbeiten, um mein ganzes Leben lang „Schulden“ bei Milliardären zu begleichen. und dann ändert sich die Welt. Sicher, das könnte passieren. Aber wenn es passiert, genau dann, wenn sich das Fenster zu schließen beginnt? Dann wird es zu spät sein.

Dies ist also die größte Prüfung für die Menschheit und die gefährlichste Überquerung von allen. Wer sind wir? Werden wir unser besseres Selbst entdecken, bevor es zu spät ist? Oder werden uns Macht, Gier und Hass zum Narren halten, so wie sie es seit Jahrtausenden tun, indem sie jeden gegen jeden ausspielen, in einem Spiel, bei dem jeder verliert und nur die Puppenspieler gewinnen? Gemeinsam werden wir es herausfinden, und zwar schneller, als es irgendjemand von uns wirklich wissen will, denke ich.

Umair

July 2023

Umair Haque ist einer der führenden Denker der Welt. Er ist Mitglied der Thinkers50-, der maßgeblichen Rangliste der weltweit führenden Managementexperten, und hat zwei Bücher bei Harvard Business Publishing veröffentlicht, wo er auch mehrere Jahre lang den Top-Blog der Harvard Business Review zu Themen wie Wirtschaft, Führung, Innovation, Finanzen und Karriere verfasst hat. Umair war in leitenden Positionen im Finanz- und Strategiebereich tätig und verfügt über Abschlüsse der McGill University und der London Business School. Er hat das Buch The New Capitalist Manifesto: Building a Disruptively Better Business (2011) und Betterness: Economics for Humans (Harvard Business Review). Als beliebte Medienfigur hat er über zweihunderttausend Follower auf Twitter, erscheint in allen großen globalen Nachrichtensendern, wurde in fast allen großen Zeitungen der Welt veröffentlicht oder zitiert, veröffentlicht auf Medium, HBR und Twitter und spricht regelmäßig vor öffentlichem und privatem Publikum in aller Welt.