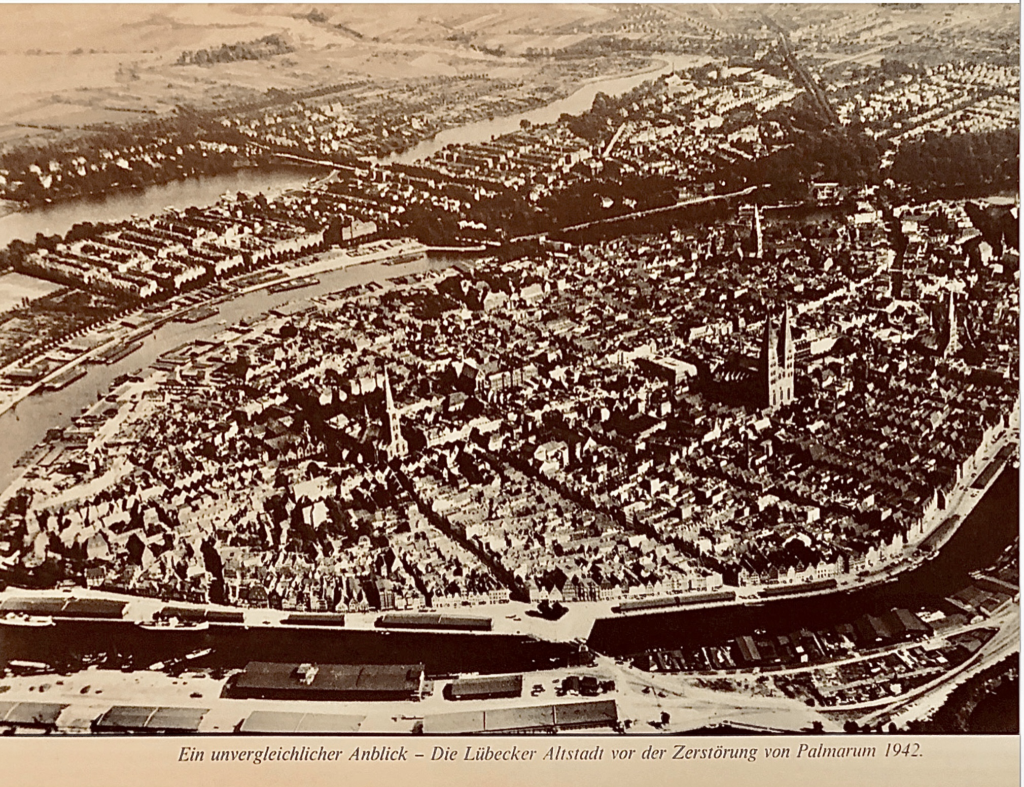

Autor: Michael Bouteiller

1943,

Wiss.Assistent Universität Bielefeld,

Richter am Verwaltungsgericht Minden,

Gründung IBZ Friedenshaus (Internationales Begegnungszentrum) Bielefeld,

Aufbau und Leitung Wasserschutzamt Bielefeld,

Bürgermeister a.D. Lübeck,

Rechtsanwalt bis April 2024,

Autor

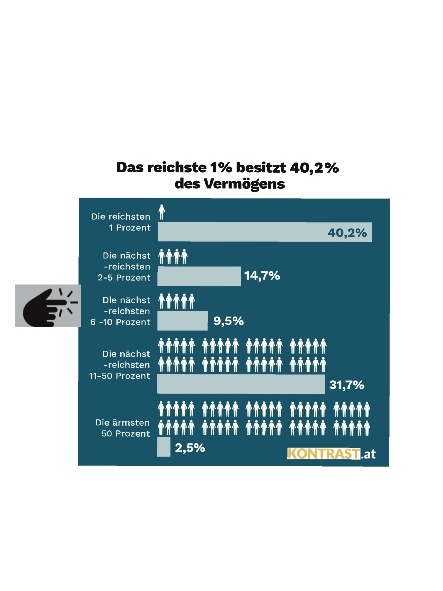

Milliardärsmacht USA

JUL 17, 2024 8 MIN LESEN

The Issue

Umair Haque 17.Juli 2024

Die letzten ein oder zwei Wochen haben sich wie ein ganzes Leben angefühlt. Es war ein schwerer Schlag nach dem anderen für die Demokratie in Amerika.

Der Oberste Gerichtshof entschied, dass Trump de facto bereits so etwas wie ein Diktator ist und „präsumtive Immunität“ genießt. Ein Verrückter versuchte, ein Attentat auf Trump zu verüben, und die extreme Rechte gab prompt der Mitte und der Linken die Schuld, obwohl der Attentäter ein Republikaner war. In der Zwischenzeit hat Trump Vance als Vizepräsidentschaftskandidaten angekündigt. Und all das geschah, nachdem die Medien Trump das Wasser abgegraben hatten, während sie anscheinend ihr Bestes taten, um Joe Biden zu Fall zu bringen, immer und immer wieder, diesmal mit Rufmord jeglicher Art und Form.

Ein Leben lang.

Worauf läuft das Ganze also hinaus?

Alarmstufe Rot.

Wenn sich dieser Moment ernsthaft und historisch anfühlt, dann kann ich Ihnen versichern, dass er es ist.

Demokratien sind selten und kaum mit so vielen Problemen konfrontiert wie jetzt.

Lassen Sie uns nun einige der oben genannten Punkte vereinfachen. Zu den Kräften, die gegen die Demokratie aufmarschiert sind, gehören: Milliardäre, eine dumpfe Presse, Verrückte, Spinner, Fachleute, die Justiz. Und selbst das ist eine unvollständige Liste. Es ist eine lange und mächtige Liste von Kräften, die der Demokratie feindlich gegenüberstehen.

Und auf der anderen Seite erwartet uns das, was wir jetzt ganz offen Faschismus nennen können

Sind dies die letzten Stadien des amerikanischen Zusammenbruchs?

Es ist etwa ein Jahrzehnt her, dass ich den Zusammenbruch Amerikas vorausgesagt habe. Und wir haben einen vertrauten Zyklus durchlaufen, viele von Ihnen mit mir zusammen. Ich wette, dass sogar viele von Ihnen, die seit langem Leser sind, skeptisch waren, dann zähneknirschend zustimmten, und jetzt stehen Ihnen die Haare zu Berge.

Inzwischen lässt es sich kaum noch leugnen.

Meine Vorhersage war also nur allzu vorausschauend, und das ist kein Trost für mich. Ich habe genau deshalb gewarnt, weil ich nicht wollte, dass dies geschieht.

Aber Sie fragen sich vielleicht: Wie geht es weiter? Wo stehen wir genau?

Amerika befindet sich jetzt in einer sehr schlechten Lage.

Lassen Sie uns nun einige der oben genannten Punkte noch formeller formulieren.

- Der Oberste Gerichtshof führt einen regelrechten Justizputsch durch, indem er der Präsidentschaft unanfechtbare Befugnisse überträgt.

- Die Presse scheint kein Interesse daran zu haben, die Menschen mit Fakten, Informationen oder grundlegenden Kenntnissen zu versorgen, mit denen sie fundierte Entscheidungen treffen können, und konzentriert sich auf persönliche Angriffe auf Biden und andere Formen des Boulevardjournalismus.

- Die GOP hat sich effektiv in ein Instrument des Trumpismus verwandelt.

- Das Projekt 2025 ist seine Agenda, und es beinhaltet im Wesentlichen die Schaffung eines totalitären Staates, oder zumindest die Anfänge eines solchen. Wer wird schließlich kontrollieren, ob die Menschen all diese neuen Regeln befolgen, die sie ihrer Grundfreiheiten berauben?

Ich könnte noch weiter fortfahren, aber der Punkt sollte bereits klar sein.

All dies sind Formen des institutionellen Zusammenbruchs. Ein ziemlich fortgeschrittener und schwerer institutioneller Zusammenbruch. Die Demokratie ist ein zerbrechliches Gebilde, und alle ihre Institutionen müssen zusammenarbeiten, um ihr den nötigen Halt und die Unterstützung zu geben.Diese Institutionen sind auf ihrer grundlegendsten Ebene die Rechtsstaatlichkeit, die Presse, politische „Seiten“, die nicht offen autoritär sind, ihre Basen, die grundlegende demokratische Normen des Friedens und der Zustimmung und der Machtübergabe usw. akzeptieren, auch bekannt als Zivilgesellschaft, und natürlich Führer, die nicht offen nach Diktatur streben.Man kann sich das alles als eine Art Checkliste für die grundlegende Gesundheit einer Demokratie vorstellen.Und das Beängstigende in Amerika ist, dass fast nichts von dieser Checkliste mehr abgehakt werden kann.Fast keine der demokratischen Institutionen funktioniert mehr. Einige funktionieren teilweise, andere kaum, und viele überhaupt nicht.

Schlimmer noch, man kann die Art der Degeneration mit eigenen Augen sehen. Nehmen Sie das Beispiel der Presse. Noch vor ein paar Wochen oder Monaten wäre ihr heutiges Verhalten für viele undenkbar gewesen. Hunderte von Artikeln, in denen Biden angegriffen wird, während Trump als Held, als Märtyrer, als glorreiche und edle Figur dargestellt wird? Wie wir bereits erörtert haben, unterstützen die Medien heute den Mythos des starken Mannes vor unseren Augen, vielleicht „gehorchen sie im Voraus“, wie der Wissenschaftler Timothy Snyder es nennt.

Der Punkt ist, dass die Geschwindigkeit, das Ausmaß und das Tempo des Zusammenbruchs rapide zunehmen. Institutionen, die für das Funktionieren der Demokratie von grundlegender Bedeutung sind, hören vor unseren Augen einfach auf zu funktionieren.

Die letzte Institution der Demokratie, und warum sie am wichtigsten ist

Damit bleibt uns nur noch eine Institution. Haben Sie es schon erraten? Das Volk.

Dies ist keine idealistische Lobeshymne. Als Gelehrter und Überlebender eines sozialen Zusammenbruchs werde ich es einfach so sagen, wie es ist.

Wenn das Volk geeint ist, können alle anderen Institutionen scheitern, und die Demokratie kann am Ende immer noch überleben. Wir haben in jüngster Zeit Beispiele dafür gesehen, zum Beispiel in Polen, und in anderen Teilen Europas war es wohl sehr knapp.

All das bringt uns zu Biden. Sollte er aussteigen? Sollte er das nicht tun? Das ist Politik als Sport. Fallen Sie nicht darauf herein. Die Wahrheit ist, dass es nicht sehr viel ausmacht. Wer auch immer der Nächste ist? Er wird genau denselben brutalen Beschimpfungen und Schikanen durch die Medien ausgesetzt sein wie Biden, und höchstwahrscheinlich sogar noch schlimmer, da sie das mit jedem gemacht haben, von Carter über Hillary bis zu Al Gore und darüber hinaus.

Der Punkt ist nicht der Kandidat. Es geht um das Volk.

Im Moment befindet sich Amerika in einer sehr gefährlichen – und sehr einzigartigen – Lage. Wenn diejenigen, die vernünftig und nachdenklich sind und auf der Seite der Demokratie stehen, sich zu deren Verteidigung zusammenschließen, dann werden sie gewinnen. Sie werden sogar entscheidend gewinnen. Bei einer Wahlbeteiligung von 60 % ist es ein leichter Sieg, bei 70 % ist es ein Erdrutschsieg. Die Zahlen sind eindeutig.

Die Fragen sind Einheit und Motivation. In diesem Sinne könnte man sagen, dass der Kandidat zählt, aber das ist eine Ausflucht. Wie ich schon sagte, wer auch immer der Kandidat ist – er wird von den Medien, die dem Mythos des starken Mannes verfallen sind, als schwach dargestellt werden. Schwach, weiblich, inkompetent, unerfahren (ganz abgesehen davon, dass Trump ein Reality-TV-Star ist), oberflächlich, ungeschickt, kein Redner, der es mit Cicero aufnehmen kann, nicht so furchtlos wie Alexander der Große, nicht so weise wie Sun Tzu und so weiter.

Der Kandidat zählt, aber nur in einem schwachen Sinn. Und dieser schwache Sinn ist: Sind die Amerikaner bereit, die Zähne zusammenzubeißen, die Ärmel hochzukrempeln und sich zu vereinen, wer auch immer der Kandidat ist? Sind genug von ihnen auf der Seite der Demokratie und der Vernunft?Wenn nicht, dann wird es immer und überall zu einfach sein, sie zu spalten – es wird immer irgendeinen dummen Mythos geben, irgendeinen fatalen Fehler, den die Presse, die Experten und die Feinde der Demokratie aushecken und wieder und wieder ausspucken werden.Sind die Amerikaner auf der Seite der Demokratie also bereit, dieses Spiel mit den fatalen Fehlern nicht mehr mitzuspielen? Und zu sagen, genug ist genug: Wer auch immer der Kandidat ist, wir unterstützen ihn? In der europäischen Politik nennen wir das ganz einfach: für die eigene Partei stimmen.

Die Demokraten, die nie eine Partei mit großer Solidarität oder eine moderne Parteiorganisation mit vielen Netzwerken und Gemeinschaften aufgebaut haben, sind schlecht darin. Deshalb wählen die Menschen in Amerika, in der Mitte und links, die Partei nicht. Sie schauen sogar auf sie herab. Aber es gibt keinen Grund, sie zu verachten: Genau so haben Europa und Kanada ihre Sozialdemokratien ursprünglich aufgebaut.

Der Mythos des fatalen Fehlers oder die größte Prüfung der Demokratie

Mit anderen Worten, dies ist die größte Prüfung für die Demokratie.

Sie verläuft folgendermaßen:

Wenn es hart auf hart kommt und alle Institutionen versagt haben und den Faschismus mit offenen Armen empfangen, alle Institutionen außer einer, werden sich dann die Menschen selbst daran erinnern, dass sie diese entscheidende Institution sind?Sehen Sie, das ist es, was der Faschismus hofft, die Menschen zu terrorisieren, damit sie es nicht merken. Dass sie ihre Macht aufgeben und stattdessen dem Fatalismus erliegen – deshalb ist er so laut, explosiv, gewalttätig, bedrohlich, immer einschüchternd, nie still, immer das Schlimmste versprechend. Weil sie versucht, die Menschen zu terrorisieren, damit sie sich unterwerfen, ihre eigene Einheit und ihr Zusammengehörigkeitsgefühl aufgeben und damit alles im Voraus aufgeben. Auf all das werden wir morgen näher eingehen.

Dies ist der größte Test für die Demokratie. Auf der einen Seite steht der Faschismus. Auf der anderen Seite alle Institutionen, die die Demokratie bewahren sollten. Bis auf eine: das Volk. Und das Volk lässt sich in einer solchen Situation leicht spalten, denn all das ist beängstigend, beunruhigend, destabilisierend, ja erschreckend. Das Volk ist demoralisiert und gibt auf, indem es sich auf die fatalen Fehler konzentriert, die von den Medien und denjenigen, die mit den Faschisten im Bunde stehen, immer wieder angepriesen werden.

Aber in Wahrheit sind das alles keine Fatal Flaws. Sicher, Biden ist alt. Hätten Sie lieber einen alten Mann oder einen Diktator? Leichte Entscheidung – wenn man rational und vernünftig denkt. Aber wenn Sie sich zu Tode erschrecken, dann ist vielleicht plötzlich alles klare Denken vernebelt.

Der nächste Fatal Flaw? Spulen wir noch einmal zurück, damit Sie es wirklich verstehen. Al Gore war nicht „sympathisch“. Hillary war „schwierig“. Carter war nicht männlich genug. Howard Dean war ein „komischer Kauz“. Das spielt keine Rolle – haben Sie es jetzt verstanden? Es wird immer einen fatalen Makel geben.

Ich kann Ihnen schon im Voraus viele Hinweise geben, und Sie sollten das auch können, jetzt, wo ich Ihnen beigebracht habe, wie Sie über all das denken sollen. Kamala wird wahrscheinlich auch „unsympathisch“ sein, wie „Al Gore“, oder „distanziert“, oder noch „schwieriger“ als Hillary. Gavin Newsom wird „aalglatt“ oder zu „geschliffen“ oder nicht genug „ein Mann des Volkes“ sein. Jeder, der auch nur im Entferntesten links von ihnen steht, ist ein Sozialist, und so weiter. Sehen Sie, wie einfach das ist, wenn man erst einmal den Dreh raus hat?

Dieser Test der Demokratie, der größte von allen? Es geht nie wirklich um die Kandidaten. Denn niemand ist perfekt. Am allerwenigsten die Politiker. Bei diesem Test geht es um die Menschen, die bereit sein müssen, ein gewisses Maß an Unvollkommenheit in Kauf zu nehmen und zur Vernunft zu kommen, anstatt verängstigt nach einem unerreichbaren Maß an Perfektion zu suchen, weil…

Das ist das Einzige, was gewinnen kann.

Das ist der Grund, warum wir nach unerreichbarer Perfektion streben sollen, nicht wahr? Alles, was weniger ist, ist zum Verlieren verurteilt. Und doch ist es eine Tatsache, dass das Volk, wenn es vereint ist, nicht besiegt werden kann. Das klingt abgedroschen, aber ich möchte Sie daran erinnern, dass wir über statistische Realitäten sprechen. Selbst bei den extremsten sozialen Zusammenbrüchen unterstützt die Mehrheit niemals die Extremisten, weshalb sie auch Extremisten sind. Hitler musste die Macht ergreifen, die Bolschewiki mussten revoltieren, Mao musste eine Gesellschaft „umerziehen“ und so weiter. Das vereinte Volk kann nicht besiegt werden.

Aber diese Einheit ist schwer – unglaublich schwer – zu erreichen. Denn je mehr eine Gesellschaft destabilisiert wird, desto weniger hat sie davon. Und so entsteht eine Art Teufelskreis, den wir in der Komplexitätstheorie als dynamisches System bezeichnen: Destabilisierung zerstört die Einheit, was die Destabilisierung verstärkt.

Auf diese Weise bringen extreme Minderheiten Gesellschaften zum Einsturz. Und das ist der Grund, warum es selbst bei den extremsten sozialen Zusammenbrüchen zu sozialen Zusammenbrüchen kommt, obwohl die Mehrheit nicht hinter den Fanatikern und Verrückten steht. Weil die Einigkeit der Mehrheit in der denkenden, vernünftigen Mitte nicht hält.

Deshalb. Das ist die größte Bewährungsprobe für die Demokratie überhaupt. Kann sich das Volk, wenn es so weit gekommen ist, dass es am Abgrund steht, daran erinnern, dass es vereint nicht besiegt werden kann? Dass durch Einigkeit der Erhalt der Demokratie gesichert ist – dass aber ohne Einigkeit alle Schrecken und Torheiten der Geschichte wie ein wacher Alptraum wiederkehren?

Versteht meine Worte, meine Freunde. Ich sage das alles nicht leichtfertig. Ich habe den Zusammenbruch Amerikas vorhergesagt. Ich kann Ihnen sagen, was als nächstes passiert. Aber das ist nicht der Teil, den ihr wissen müsst. Es geht darum, dass ihr immer noch die Macht habt, es zu ändern.

Diese fünf Elemente des Faschismus erfüllen Trump und der von ihm benannte Vizepräsident J.D. Vance:

1. Die Ablehnung der Demokratie zugunsten eines starken Mannes

Autoritäre Regime glauben, dass starke Führer notwendig sind, um die Stabilität zu erhalten. Daher ermächtigen sie starke Männer, Diktatoren oder absolute Monarchen, um die gesellschaftliche Ordnung durch den Einsatz von Gewalt aufrechtzuerhalten.

Faschisten hingegen betrachten starke Führer als Mittel, um herauszufinden, was die Gesellschaft braucht. Sie betrachten den Führer als die Verkörperung der Gesellschaft, als die Stimme des Volkes.

2. Schüren von Wut gegen kulturelle Eliten

Autoritäre Bewegungen können nicht erfolgreich sein, wenn sie nicht zumindest eine gewisse Unterstützung durch die etablierten Eliten erhalten.

Während faschistische Bewegungen oft versuchen, das Establishment zu kooptieren, sind sie weitgehend darauf angewiesen, Ressentiments und Wut gegen vermeintliche kulturelle Eliten zu schüren, weil sie angeblich normale Menschen verdrängen. Faschisten stacheln ihre Anhänger an, sich an den Eliten zu rächen.

Sie gründen politische Massenparteien und fordern deren Beteiligung. Sie ermutigen zur Gewalt.

3. Nationalismus auf der Grundlage „überlegener“ Ethnien und historischer Blutlinien.

Autoritäre sehen im Nationalismus ein Mittel, um die Macht des Staates zu behaupten.

Für Faschisten verkörpert der Staat das, was als „überlegene“ Gruppe angesehen wird – auf der Grundlage von Ethnie, Religion und historischer Abstammung. Für Faschisten ist der Staat ein Mittel zur Durchsetzung dieser Überlegenheit.

Faschisten haben Angst vor Illoyalität und Verdrängung durch Gruppen, die nicht dieselbe Ethnie oder Blutlinie haben. Faschisten ermutigen ihre Anhänger, solche „Anderen“ zum Sündenbock zu machen, sie zu vertreiben und manchmal sogar zu töten.

Faschisten glauben, dass Schulen und Universitäten Werte lehren müssen, die die dominante Ethnie, Religion und Blutlinie verherrlichen. Schulen sollten keine unbequemen Wahrheiten über das Versagen der dominanten Ethnie lehren.

4. Die Verherrlichung von roher Kraft und heldenhaften Kriegern.

Das Ziel des Autoritarismus ist es, die Staatsmacht um jeden Preis zu erlangen und zu erhalten. Für Autoritäre kommt „Stärke“ in Form von großen stehenden Armeen, die ihre Herrschaft durchsetzen können. Sie streben nach Macht, um Macht auszuüben.

Faschisten streben nach staatlicher Macht, um ihr vorgebliches Ziel zu erreichen: die Verwirklichung ihrer Vision von der Gesellschaft.

Der Faschismus erreicht dieses Ziel, indem er diejenigen belohnt, die wirtschaftlich und physisch gewinnen, und diejenigen verunglimpft oder ausrottet, die verlieren. Der Faschismus beruht auf organisiertem Mobbing – einer Form des Sozialdarwinismus.

Für den Faschisten sind Krieg und Gewalt Mittel zur Stärkung der Gesellschaft, indem er die Schwachen ausmerzt und die heldenhaften Kämpfer verherrlicht.

5. Geringschätzung von Frauen und LGBTQ+ Menschen

Der Autoritarismus führt Hierarchien ein. Es geht um Ordnung.

Die faschistische Vorstellung von Ordnung ist um eine bestimmte Hierarchie männlicher Dominanz herum organisiert. Der faschistische „heroische Krieger“ ist männlich. Frauen werden auf untergeordnete Rollen verwiesen.

Im Faschismus wird alles, was die traditionelle heroische männliche Rolle des Beschützers, Versorgers und Beherrschers der Familie in Frage stellt, als Bedrohung der sozialen Ordnung angesehen.

Der Faschismus versucht, homosexuelle, nicht-binäre, transsexuelle und queere Menschen zu eliminieren, weil man glaubt, dass sie den heroischen männlichen Krieger herausfordern oder schwächen.

Diese fünf Elemente des Faschismus passen zusammen und verstärken sich gegenseitig.

Diese fünf Elemente finden in Donald Trump ihren genauen Ausdruck. Seine einzigartige amerikanische Version des Faschismus ist weitgehend im weißen christlichen Nationalismus verwurzelt. Das ist die Richtung, in die sich der größte Teil der Republikanischen Partei jetzt bewegt. Es reicht nicht aus, Trump und die Verfechter seiner Ideen als autoritär zu bezeichnen, wenn sie in Wirklichkeit etwas viel Schlimmeres befürworten: Faschismus (vgl.zum Vorstehenden www.robertreich.org).

Sein Vizepräsident wird J.D. Vance ist ein Verehrer des deutschen faschistischen Rechtslehrers Carl Schmitt (1888-1985), vgl. dazu die NYT vom 13.7.2024: https://michaelbouteiller.de/der-nazi-jurist-der-unsere-kaputte-politik-heimsucht/

Biografie: Vance J.D., Hillbilly-Elegie, Berlin 2017

The Issue.

Umair Haque

JUL 14, 2024

Joe Biden und der Kampf der amerikanischen Demokratie um ihr Überleben

In den letzten ein oder zwei Wochen ist etwas Bemerkenswertes passiert. Die Medien und Experten wurden zu einer Art Wolfsrudel mit einem einzigen Ziel: Joe Biden zu demütigen, zu schikanieren und aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur einzuschüchtern. Sie stürzten sich immer wieder auf ihn, wegen so simpler Dinge wie „Ausrutscher“.

Aber wir sind alle Menschen. Was ist schon dabei, wenn jemand einen oder zwei Namen verwechselt, obwohl er in Wirklichkeit etwas so Bemerkenswertes tut wie die Führung der NATO, und die Staatschefs Frankreichs, des Vereinigten Königreichs und Deutschlands selbst betonen dies gegenüber der Presse? Ist die Substanz nicht wichtiger?

Nicht für Amerikas Medien und ihre Experten. In einer schockierenden Vernachlässigung nicht nur der Pflicht, sondern des grundlegenden Anstands haben sie sich nur selbst blamiert. Wenn zum Beispiel Starmer, Macron und Scholz, neben anderen führenden Politikern aus aller Welt, wiederholt, laut und immer wieder sagen: „Hey, der Präsident leistet hervorragende Arbeit“ – sollten wir dann nicht zuhören? Besonders wenn wir… Journalisten sind? Ist es nicht unsere Aufgabe, über die Fakten zu berichten und keine moralischen Urteile über „Fauxpas“ und „Alter“ zu fällen, die wichtiger sind als die anstehenden Aufgaben?

Was sind das überhaupt für Aufgaben? In erster Linie geht es darum, die Demokratie vor den wartenden Fängen des Faschismus zu bewahren.

Aber es ist, wie gesagt, etwas Bemerkenswertes passiert. Die Amerikaner lehnten sich gegen ihre Presse und Experten auf. Sie gewannen neue Sympathie und Respekt für Biden, der, als er wiederholt in die Höhle des Wolfsrudels eindrang, immer wieder seinen Charakter und seinen Mut zu beweisen schien.

Und so viel ist wahr. Wenn man weiß, dass man einen Fehler machen könnte, für den man von solchen Kleingeistern gejagt und beschimpft wird, und sich trotzdem hinstellt und für die Demokratie kämpft? Das ist ein Zeichen von Charakter, von Stärke, Mut, Gelassenheit. Nicht sein Gegenteil.

Und als die Amerikaner dies verstanden, es in ihren Knochen spürten, geschah etwas Bemerkenswertes: Bidens Umfragewerte stiegen. Und das trotz der heftigen Beschimpfungen durch die Presse und die Fachleute. Ich habe mit Ihnen offen darüber gesprochen, wie es ist, in deren Schusslinie zu stehen. Sie machen es sich zur Aufgabe, Sie zu demütigen, Sie zu ruinieren, und zwar aus keinem anderen Grund als aus Freude und um in der Rangliste ihres eigenen unwürdigen Berufs aufzusteigen.

Die Amerikaner haben das abgelehnt.

Und das ist wirklich bemerkenswert, denn die amerikanische Demokratie ist schon viel zu lange der Spielball der Presse und der Experten gewesen. Erinnern Sie sich noch daran, wie sie John Kerry in die Pfanne gehauen haben? But-her-emailsed Hillary? Wie sie Howard Dean verleumdeten? Erinnern Sie sich an den armen alten Jimmy Carter, der ein guter Präsident war, aber von der Presse so ins Absurde gezogen wurde, dass Reagan einen Erdrutschsieg errang.

Die Amerikaner haben dies noch nie getan. Sie haben ihre Experten und die Presse als schlechte Schauspieler abgetan, was sie allzu oft auch sind. Ich behaupte, dass objektiv gesehen die amerikanische Meinungsmache so etwas wie eine weltweite Lachnummer im internationalen Journalismus ist, weil sie nur Hitze und kein Licht ist. Schließlich dämmerte es den Amerikanern, dass die Aufgabe dieser Klasse darin besteht, falsche Empörung und Kontroversen zu erzeugen, um zu retten, was von sterbenden Karrieren und sinkenden Geschäftsmodellen noch übrig ist.Und das kam bei ihnen nicht gut an, und das ist eine historische Sache.

Es sah also gut aus für die amerikanische Demokratie, bis zu einer schicksalhaften Nacht…Ein Verrückter versuchte, Donald Trump zu ermorden. Wo also steht die amerikanische Demokratie jetzt?

Die amerikanische Demokratie steht auf der Kippe

Ich werde kein Blatt vor den Mund nehmen. Direkt am Abgrund. Am seidenen Faden baumelnd. Ich meine das mit Nachdruck. Imperien wurden schon für weniger verloren.Kriege wurden wegen weit weniger begonnen. Nationen haben alles für weniger als das aufgegeben.

Wie läuft ein sozialer Zusammenbruch ab? Es gibt das Stadium des „Zusammenbruchs“, in dem sich Amerika im letzten Jahrzehnt befindet. Die Politik einer Gesellschaft wird dysfunktional. Die Presse verkommt zur reinen Meinungsmache. Extremisten ergreifen die Kontrolle über eine Seite, in unserer Zeit meist die Rechte, und bieten Faschismus und Autoritarismus als Allheilmittel für die Übel der Gesellschaft an.

Danach jedoch – wenn eine Gesellschaft sich nicht zurückziehen kann und will – kommt die Phase der „Implosion“. Und hier ist der Schlüssel, dass sich die Dinge blitzschnell entwickeln. Der Abbau von Rechten und die Abschaffung von Rechten werden zu offener Brutalität. Bloße Spaltung wird zur Freiwildjagd. Groll, Feindschaft und Rhetorik werden zu expliziter, offener und tatsächlicher Gewalt.

Verstehen Sie, worauf ich hinaus will? Falls nicht, möchte ich es Ihnen anhand einiger Beispiele verdeutlichen. Im Iran zum Beispiel gab es schon lange vor der wirklichen Revolution Gerüchte über Revolutionen, weil die Menschen die Ungleichheit, die Verwestlichung, die wirtschaftliche Stagnation und so weiter satt hatten. Das war eine zunehmende Periode des Zusammenbruchs, als die Politik nicht mehr funktionierte. Doch als die Revolution stattfand, begann das Feuerwerk, und zwar in Windeseile, bis die Gesellschaft innerhalb weniger Monate nicht mehr wiederzuerkennen war und sich in den Händen von Fanatikern befand.

Oder denken Sie an das postsowjetische Russland. Ein Jahrzehnt lang kämpften verschiedene Gruppierungen in einer Art pseudodemokratischem Prozess um die Macht und versuchten herauszufinden, ob sie eine moderne Demokratie aufrechterhalten könnten.Dann kam wer auch immer, konsolidierte die Macht, und die Antwort lautete: Nein, das konnte es nicht. Sie verstehen vielleicht, worauf ich hinaus will.

Sozialer Zusammenbruch und soziale Implosion

Amerika hängt jetzt an einem seidenen Faden.Es befindet sich am äußeren Rand des Zusammenbruchs und am inneren Horizont der Implosion.Und wenn diese Grenze überschritten ist, gibt es oft kein Zurück mehr.

Vor welcher Aufgabe stehen die Amerikaner also jetzt? Dies ist ein beängstigender Moment. Aus gutem Grund. So viel ist wahr, und Ihr Bauchgefühl lügt Sie nicht an. Hören Sie auf ihn und beherzigen Sie seine Warnungen. Die Gefahren sind jetzt genau das, was es sagt, und sie sehen so aus.

Ein Teufelskreis aus Vergeltung und Eskalation setzt ein. Die Normen des Friedens und der Koexistenz, soweit sie überhaupt noch vorhanden sind, beginnen einfach zu weichen, und es kommt zu einer Art Abstieg in die alltägliche Gewalt, die zu einem festen Bestandteil des Lebens wird.Das ist übrigens das Leben in kollabierten Gesellschaften. Wenn man die Straße entlang geht oder fährt, weiß man nie, welche Fraktion versuchen wird, eine andere zu töten.

In der Zwischenzeit nutzen Verrückte auf jeder Seite all dies für ihren eigenen Vorteil aus und säen Spaltung, Angst, Wut und Rache.Es ist ihre Schuld, schreit die eine Gruppe.Es ist ihre, schreit eine andere. Und ehe man sich versieht, geht es nur noch um Rache – deshalb gibt es zum Beispiel in vielen Ländern so viele „paramilitärische Gruppen“ mit allen möglichen lustigen Namen: die Armee der Reinen gegen die Söhne des Vaterlandes und die Patrioten des Bodens. Und so geht es immer weiter, in einem endlosen Spiel der musikalischen Stühle der Implosion, einer Vendetta nach der anderen, die den Leichnam der Demokratie aussaugt.

Die Aufgabe, die Gesellschaften haben, wenn sie vor der Implosion stehen

Die erste Aufgabe, vor der die Amerikaner stehen, ist also diese. Die Amerikaner müssen ihre Differenzen beiseite legen und sich im Namen der Demokratie vereinen. Jedenfalls alle, die noch bei Verstand sind. Links? Rechts? Mitte? Das spielt keine Rolle mehr. Wichtig ist, dass dieser Teufelskreis gestoppt wird, bevor er den Detonationspunkt der wahren Implosion erreicht, und dass Vergeltung und Rachefeldzüge nicht einsetzen.

Legen Sie Ihre Differenzen beiseite, im Namen der Demokratie. Vielleicht denken Sie, dass das nicht möglich ist, aber das bringt mich zu dem zurück, womit ich begonnen habe.Selbst in der Mitte und unter den Linken gibt es jede Menge Differenzen. Und doch hat der Versuch der Presse und der Experten, Biden zu demütigen und zu ruinieren, ohne einen anderen Grund als ihr eigenes Ego, eine Welle der Einigkeit ausgelöst.

Das sagt zumindest mir, dass Einigkeit keine unmögliche Aufgabe ist. Dass sie erreicht werden kann. Gleichzeitig war das natürlich, bevor das passierte, was als nächstes passierte, und die Aufgabe, machen Sie sich nichts vor, ist jetzt noch viel schwieriger.

Dies ist der Moment. Das ist die Prüfung. Als ein großer Geist schrieb: „Eine Demokratie, wenn man sie bewahren kann“, oder Worte in diesem Sinne, ist dies der Moment, den die Geschichte vor Augen hatte. Einen wie diesen.

Wenn eine Gesellschaft nicht an einem Strang zieht und sich im Namen der Demokratie vereint, ihre Differenzen beiseite schiebt, der Gewalt abschwört und sich zu Gleichheit, Wahrheit, Gerechtigkeit und Konsens bekennt – dann ist alles verloren. Wenn dies hingegen gelingt, dann kann die Demokratie vielleicht vor dem Abgrund gerettet werden.

Ich behaupte ausdrücklich nicht, dass die obige Aufgabe einfach sein wird. Wenn Sie die Zahlen kennen wollen, die harte Wahrheit ist, dass die meisten Gesellschaften, die so weit in den sozialen Zusammenbruch hineingehen – wo das Risiko von Vergeltung und Fraktionszwang nun sehr real ist – es nicht schaffen. Sie erholen sich nicht. Aber solche Regeln sind keine Regeln – sie können gebrochen werden, und das sollten sie auch.

Dies ist also der Moment, der die amerikanische Demokratie auf eine harte Probe stellt. Vielleicht in ihrer Geschichte, wahrscheinlich mindestens seit der Ermordung von Lincoln, würde ich vermuten. Die Frage ist nun, ob die Amerikaner selbst dieser Prüfung gewachsen sind oder nicht. Denn letztlich gibt es in der Gesellschaft keine Kraft mehr, die bereit oder in der Lage wäre, sie zu retten. Die Politik ist dysfunktional. Die Presse hat sich selbst entehrt. In der Leere versammeln sich Verrückte und Fanatiker jeder Couleur und schultern Waffen.

So enden Demokratien, meine Freunde. Aber gerade in solchen Momenten zeigt sich, wofür sie geschaffen wurden und warum. Gerade deshalb ist die Demokratie eine so schöne, mächtige und edle Sache, wenn sie sich endlich aus ihrem Schlummer erhebt und ihren Mantel zurückfordert.

Die Entscheidung liegt jetzt bei Amerika. Die Welt kann nur hoffen, dass es die richtige Entscheidung treffen wird.