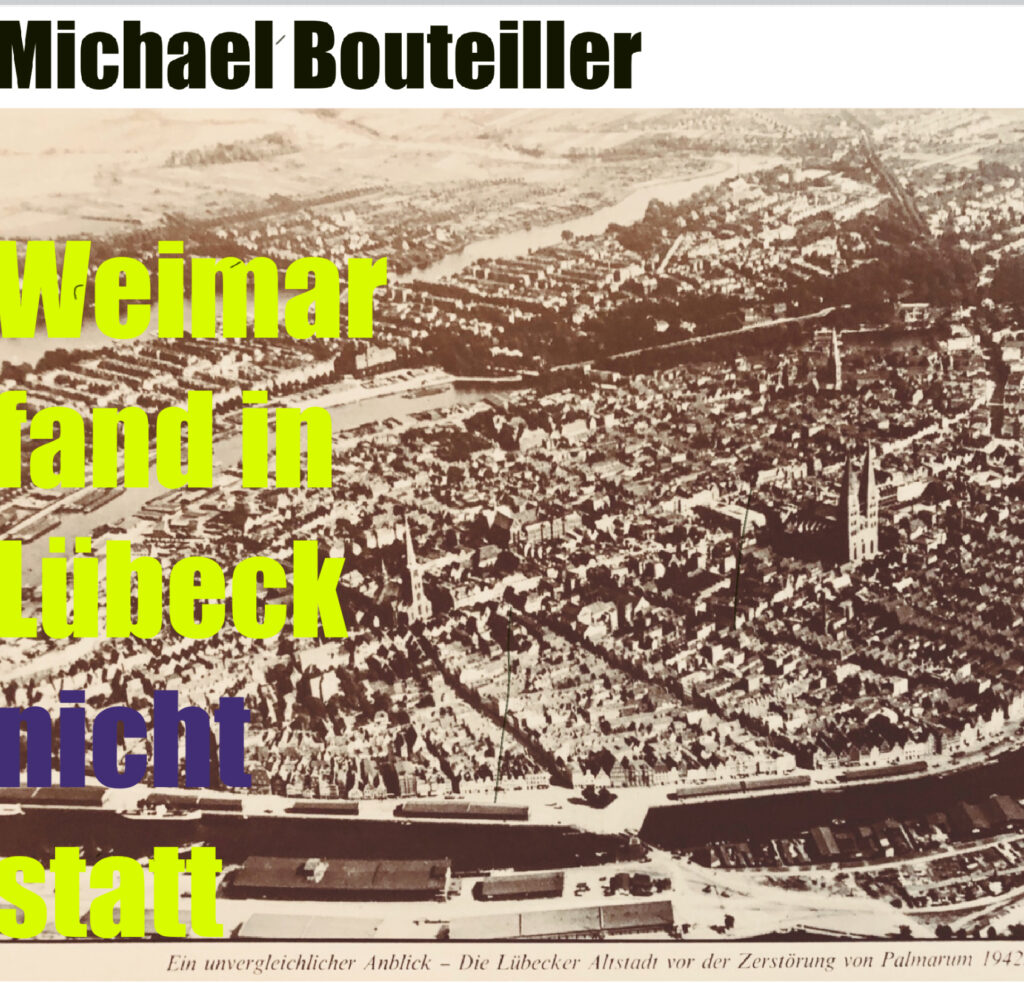

Bürgermeister vergrätzt Atomlobby

■ Zur Jahrestagung Kerntechnik 88 in Lübeck–Travemünde fordert der Bürgermeister, Lübeck nicht als Umschlagplatz für Atommüll zu mißbrauchen / Lokales Bündnis in Lübeck organisiert Protestaktion

Aus Travemünde G. Rosenkranz

Für einen Eklat sorgte das Grußwort des neugewählten Lübecker Bürgermeisters Michael Bouteiller (SPD) zur Eröffnung der Jahrestagung Kerntechnik 88 in Lübeck–Travemünde. Vor der am Dienstag morgen versammelten bundesdeutschen und europäischen Atomgemeinde verzichtete das Stadtoberhaupt auf die bei solchen Anlässen üblichen Freundlichkeiten.

Die Mehrheit der LübeckerInnen sei nicht länger bereit hinzunehmen, daß die Stadt als „nordeuropäischer Umschlagplatz für Atommüll“ mißbraucht werde, erklärte Bouteiller und zitierte aus einem Beschluß der Lübecker Bürgerschaft, in dem diese den „vollständigen Verzicht auf Atomstrom“ gefordert hatte. Die Landtagswahl wertete der erst seit Anfang Mai amtierende Bürgermeister als „Entscheidung gegen die Kernenergie. Damit müssen Sie sich auseinandersetzen.“

Herren im dunklen Anzug quittierten Bouteillers Auftritt mit Zischeln, Pfiffen und vereinzelten „Lüge“–Rufen. Der Jung–Bürgermeister hatte dem ursprünglich als Vertreter der Stadt vorgesehenen Finanzsenator Gerd Rischau (CDU) kurzfristig von der Redeliste gekippt und die Begrüßung des Atomkongresses selbst übernommen.

Für den Dienstagabend plante Bouteiller einen weiteren Auftritt, diesmal vor den Demonstranten gegen die Veranstaltung. Ob es dazu kommen würde, stand bei Redaktionsschluß allerdings noch nicht fest. Am Montag abend hatte das lokale Bündnis, das die Protestaktionen organisiert, den Auftritt des Bürgermeisters bei ihrer Veranstaltung davon abhängig gemacht, ob er am Morgen „ausreichend deutliche Worte“ finden würde.

Bevor Bundesreaktorminister Töpfer als Hauptredner der Eröffnungssitzung das Wort ergriff, fand Staatssekretär Karl Treml als Vertreter der noch geschäftsführenden schleswig–holsteinischen CDU–Landesregierung bewegte Worte. Treml entbot der Atomgemeinde das vom Bürgermeister verweigerte „herzliche Willkommen“ und empfahl sich – „Ich halte an meiner persönlichen Überzeugung zur Nutzung der Kernenergie fest“ – für einen neuen Job. Bundesreaktorminister Töpfer erklärte in seinem einstündigen Grundsatzreferat, die „Gerüchte und Vermutungen“ über eine mögliche Verletzung des Atomwaffensperrvertrags hätten sich als haltlos erwiesen. Sein nahezu abgeschlossenes „Entflechtungskonzept“ als Reaktion auf den Transnuklear–Skandal lobte er als „ein hervorragendes Beispiel für das erforderliche Zusammenwirken von Staat und Industrie“.

Töpfer kündigte an, er wolle künftig „periodische Sicherheitsüberprüfungen“ für alle bundesdeutschen Atomanlagen in Zeiträumen von weniger als zehn Jahren verbindlich vorschreiben. Töpfer beschwor die „Erneuerung des energiepolitischen Grundkonsenses, nicht ohne der neuen schleswig–holsteinischen Landesregierung bei ihren angekündigten Ausstiegsbemühungen einen heißen Tanz anzukündigen. „Ich werde nicht zulassen, daß aus nicht sicherheitsgerichteten Überlegungen politische Entscheidungen“ gegen die Atomenergie gefällt werden“, rief der Minister unter dem Beifall der Atomgemeinde.

PreAg–Chef Herbert Krämer riet dem Lübecker Bürgermeister nach der Eröffnungssitzung, angesichts von 16 Prozent Arbeitslosigkeit in seiner Stadt „sollte er mit seinen Gästen etwas anders umgehen“.

taz 18.5.1988 – https://taz.de/Buergermeister-vergraetzt-Atomlobby/!1848822/

Von Sam Adler-Bell

Sam Adler-Bell ist Schriftsteller und Mitveranstalter von „Know Your Enemy“, einem Podcast über die konservative Bewegung.

Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, steckt in einer von ihm selbst erdachten Falle. Sein zur Nominierung als Präsidentschaftskandidat der Republikaner hängt davon ab, die Basis von Donald Trump davon zu überzeugen, dass er eine engagiertere und diszipliniertere Version des ehemaligen Präsidenten darstellt, dass er ihre populistischen Beschwerden teilt und nur darauf abzielt, die Trump-Agenda mit mehr Nachdruck und Geschick umzusetzen.

Aber es hängt auch davon ab, eine G.O.P.-Elite, die des erratischen Bombastes von Herrn Trump überdrüssig ist (ganz zu schweigen von Wahlverlusten und rechtlichen Risiken), davon zu überzeugen, dass er, Herr DeSantis, eine verantwortungsvollere Alternative darstellt: gewitzt, wo Herr Trump rücksichtslos ist; buchhalterisch, wo Herr Trump spießig ist; skrupellos, gerissen und detailorientiert, wo Herr Trump ungestüm und leicht zu langweilen ist. Kurz gesagt, für die Basis muss DeSantis mehr Trump als Trump sein und für die Spender weniger.

Bislang hatte DeSantis mehr Erfolg bei den Parteieliten. Durch die Kombination von aggressiven Positionen zu den Kulturkriegen mit der freien Marktwirtschaft und einem Appell an seine eigene Kompetenz und sein Fachwissen ist es Herrn DeSantis gelungen, wichtige republikanische Megasponsoren, Führungskräfte des Murdoch-Medienimperiums und konservative Vordenker von National Review bis zum Claremont Institute zu gewinnen.

Bei wohlhabenden Republikanern mit Hochschulbildung, die in Städten und Vorstädten leben, liegt er in den Umfragen deutlich vor Herrn Trump. Bei den weniger gebildeten Konservativen aus der Arbeiterschaft und den ländlichen Regionen hat Trump dagegen weiterhin die Nase vorn. Für die G.O.P. hat der Kampf in den Vorwahlen begonnen, eine nur allzu bekannte Geschichte zu erzählen: Die Eliten gegen den Pöbel.

Trump seinerseits scheint diese beginnende Klassenspaltung (und vielleicht auch den Mangel an Milliardären, die ihm zu Hilfe eilen) zur Kenntnis genommen zu haben. In den letzten Wochen hat er Herrn DeSantis als Werkzeug der „globalistischen“ Plutokraten und der alten Garde der Republikaner aufgespießt.

Seit seiner Anklage durch eine Grand Jury in Manhattan hat Trump versucht, seinen Status als unentbehrlicher Volksvertreter zu festigen, der von allen Seiten von einer Verschwörung liberaler Eliten angegriffen wird. Auch wenn Spender und Funktionäre einen stubenreinen Populismus bevorzugen, geht Trump davon aus, dass große Teile der Basis immer noch das Echte wollen, mit allen Schattenseiten.

Wenn seine Wette aufgeht, ist das nicht nur ein Zeichen für seine anhaltende Dominanz über die Republikanische Partei, sondern auch für etwas Tiefergehendes: eine anhaltende Revolte gegen „die Besten und Klügsten“, die Vorstellung, dass nur bestimmte Leute mit bestimmten Talenten, Zeugnissen und Fachkenntnissen zum Regieren fähig sind. Der Kapitalismus des zwanzigsten Jahrhunderts, so Lasch (Christopher Lasch), habe zu einer gefährlichen Fehlverteilung von Intelligenz und Kompetenz geführt; Experten hätten das Regieren an sich gerissen, während der Wert praktischer Erfahrung stark gesunken sei.

Während der Trump-Jahre kam Lasch (Christopher Lasch) bei den Konservativen kurzzeitig in Mode, aber sie haben seine zentrale Behauptung nie verstanden: dass die Herstellung von Kompetenzgleichheit eine wirtschaftliche Umverteilung erfordern würde.

In seinem Buch aus dem Jahr 2011 wetterte DeSantis gegen den „’nivellierenden‘ Geist“, der sich in einer Republik durchzusetzen droht, insbesondere in den unteren Schichten. Sein Hauptziel in dem Buch ist die „Umverteilungsgerechtigkeit“, womit er offenbar jegliche Bemühungen meint, die Vorteile des Wirtschaftswachstums gerechter zu verteilen – sei es durch den Einsatz staatlicher Macht zur Versorgung der Armen oder zur Gewährleistung von Gesundheitsversorgung, höheren Löhnen oder Arbeitsplätzen.

Die wesentlichen Bestandteile seiner Weltanschauung sind dieselben geblieben. DeSantis hat sich eine populistische Sprache zu eigen gemacht, aber er hat heute nicht mehr Sympathie für den „nivellierenden Geist“ als vor 12 Jahren – das Ethos der Verachtung von Fachwissen, das Trump verkörperte, als er 2015 die nationale politische Bühne betrat. Tatsächlich stellt die Haltung von Herrn DeSantis ein Bollwerk dagegen dar: ein Versuch, die Wähler der G.O.P. davon zu überzeugen, dass ihre Feinde eher kulturelle als wirtschaftliche Eliten sind; dass ihre Freiheit nicht durch die Existenz einer Oligarchie, sondern durch die lästigen kulturellen Sitten der Oligarchen bedroht ist.

( vgl. CRT = Critical Race Theorie: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Critical_Race_Theory,)

siehe auch https://de.m.wikipedia.org/wiki/Ron_DeSantis, abgerufen 11.4.2023

DeSantis hat eine Agenda ausgearbeitet, die fortschrittliche Orthodoxien dort angreift, wo sie die konservativen Eliten am ehesten stören und verärgern: Integration von Homosexuellen und Transsexuellen in Vorstadtschulen, Vielfalt und Gleichberechtigung in der Bürokratie von Unternehmen, Studien über Schwarze in A.P.-Klassen und Universitäten. Keines dieser Themen hat eine nennenswerte Auswirkung auf die Chancen, die den Menschen der Arbeiterklasse geboten werden. Und doch betrachten es die konservativen Eliten als einen Glaubensartikel, dass diese Themen den durchschnittlichen republikanischen Wähler motivieren werden..

Die konservative Bewegung stützt sich auf die Überzeugung, dass die Amerikaner liberale Eliten ablehnen, weil sie „wach“ sind, und nicht, weil sie so viel Macht über das Leben anderer Menschen ausüben. Ihr Versprechen, die progressive Elite durch eine konservative zu ersetzen – mit Männern wie Ron DeSantis -, basiert auf der Vorstellung, dass die Amerikaner sich mit dem Gedanken anfreunden können, dass nur bestimmte Männer zum Regieren geeignet sind.

Während seiner zweiten Antrittsrede in Tallahassee im Januar machte sich DeSantis den Kulturkampf zu eigen, der ihn zu einem Favoriten von Fox News gemacht hat. Er wetterte gegen „offene Grenzen“, „Identitätsessenzialismus“, die „Verhätschelung“ von Kriminellen und den „Angriff“ auf die Strafverfolgung. „Florida“, erinnerte er sein Publikum mit einem beliebten, wenn auch plumpen Beifallsspruch, „ist der Ort, an dem der Wahnsinn stirbt!“

Doch der eigentliche Schwerpunkt lag – wie bei seiner Rede auf der Konferenz des Nationalen Konservatismus in Miami im September – auf Ergebnissen (ein Wort, das er wiederholte). DeSantis versprach kompetente Führung; „Vernunft“ und „Freiheit“ waren seine Motive. Die meiste Zeit seiner Rede klang der Gouverneur sehr nach dem Reagan-Konservativen aus dem Central Casting. „Wir haben gesagt, wir würden dafür sorgen, dass Florida wenig Steuern erhebt, vernünftig reguliert und konservativ ausgibt“, sagte er, „und wir haben geliefert.“

Im Allgemeinen ist der Populismus von DeSantis stark auf kulturelle und weniger auf wirtschaftliche Missstände ausgerichtet. Die Manöver, mit denen er sich bei den Nationalisten beliebt macht – ein paar Dutzend venezolanische Migranten aus Texas nach Martha’s Vineyard einfliegen zu lassen, zu versuchen, die „kritische Rassentheorie“ an öffentlichen Hochschulen zu verbieten und Vergeltung an Disney zu üben, weil sie sein „Don’t Say Gay“-Gesetz kritisiert haben – sind sorgfältig kalibriert, um seine populistische Glaubwürdigkeit zu verbessern, ohne die G.O.P.-Eliten übermäßig zu provozieren, die sich nach einer Rückkehr zu einer relativen konservativen Normalität sehnen.

Tatsächlich scheinen republikanische Megasponsoren wie die Koch-Familie und der Hedgefonds-Milliardär Ken Griffin Herrn DeSantis zu bewundern, obwohl er im Fernsehen regelmäßig den populistischen Brandstifter spielt. Griffin sagte kürzlich gegenüber Shia Kapos von Politico, er wolle, wie Frau Kapos es beschrieb, den Populismus, der einige republikanische Politiker gegen die Unternehmenswelt aufbringt, „abstumpfen“. Herr Griffin spendete 5 Millionen Dollar für die Wiederwahlkampagne von Herrn DeSantis.

Der Hauptanspruch von Herrn DeSantis, Trumps legitimer Erbe zu sein, ist vielleicht sein Umgang mit der Covid-Pandemie in Florida. Herr DeSantis stellt seine Entscheidung, den Staat wieder zu öffnen und Maskenmandate zu verbieten, als einen mutigen Schritt gegen Technokraten und Wissenschaftler dar, die Bewohner des, wie er es nennt, „biomedizinischen Sicherheitsstaates“.

Doch seine Verachtung für Experten ist selektiv. Bei der Entscheidung, wie mit der Pandemie umzugehen sei, arbeitete DeSantis mit dem Stanford-Epidemiologen Jay Bhattacharya zusammen („Er hat die gesamte medizinische Literatur gelesen – die gesamte, nicht nur die Zusammenfassungen“, sagte Dr. Bhattacharya dem New Yorker) und folgte den Empfehlungen einer Gruppe von Epidemiologen aus Stanford, Harvard und Oxford, die auf eine schnellere Wiedereröffnung drängten. Dass Herr DeSantis deren Empfehlungen gegenüber denen von Dr. Anthony Fauci und den Centers for Disease Control and Prevention den Vorzug gibt, bedeutet nicht, dass er Fachwissen als solches ablehnt, sondern nur, dass er sich auf alternatives Fachwissen einlässt. Herr DeSantis wollte Floridas Tourismuswirtschaft retten, und er fand Experten, die ihm dazu raten würden.

In Wirklichkeit ist Herr DeSantis nicht gerade gegen Eliten; er will lediglich die derzeitige Elite (in der Wissenschaft, in Unternehmen und in der Regierung) durch eine konservativere Elite ersetzen, mit Experten, die nicht, wie Herr DeSantis zu sagen pflegt, vom „Woke Mind Virus“ infiziert worden sind. Das Ziel ist nicht, die technokratische Oligarchie abzuschaffen, sondern sie neu zu besetzen – mit Leuten wie Ron DeSantis.

Frühere Generationen amerikanischer Denker verfolgten höhere Ziele. „Die Herrschaft des Fachwissens“, schrieb der Historiker Christopher Lasch 1994, „ist das Gegenteil von Demokratie“. Im 19. Jahrhundert waren europäische Besucher beeindruckt (und entnervt), dass selbst Bauern und Arbeiter Zeitschriften verschlangen und sich an den Debattierklubs des frühen Amerika beteiligten. Das entscheidende Merkmal des demokratischen Experiments in Amerika, so Lasch, sei „nicht die Möglichkeit, in der sozialen Skala aufzusteigen“, sondern „das völlige Fehlen einer Skala, die die Bürgerlichen eindeutig von den Gentlemen unterscheidet.“

Der Kapitalismus des zwanzigsten Jahrhunderts, so Lasch, habe zu einer gefährlichen Fehlverteilung von Intelligenz und Kompetenz geführt; Experten hätten das Regieren an sich gerissen, während der Wert praktischer Erfahrung stark gesunken sei.

Während der Trump-Jahre kam Lasch bei den Konservativen kurzzeitig in Mode, aber sie haben seine zentrale Behauptung nie verstanden: dass die Herstellung von Kompetenzgleichheit eine wirtschaftliche Umverteilung erfordern würde.

Die wesentlichen Bestandteile seiner Weltanschauung sind dieselben geblieben. DeSantis hat sich eine populistische Sprache zu eigen gemacht, aber er hat heute nicht mehr Sympathie für den „nivellierenden Geist“ als vor 12 Jahren – das Ethos der Verachtung von Fachwissen, das Trump verkörperte, als er 2015 die nationale politische Bühne betrat. Tatsächlich stellt die Haltung von Herrn DeSantis ein Bollwerk dagegen dar: ein Versuch, die Wähler der G.O.P. davon zu überzeugen, dass ihre Feinde eher kulturelle als wirtschaftliche Eliten sind; dass ihre Freiheit nicht durch die Existenz einer Oligarchie, sondern durch die lästigen kulturellen Sitten der Oligarchen bedroht ist.

DeSantis hat eine Agenda ausgearbeitet, die fortschrittliche Orthodoxien dort angreift, wo sie die konservativen Eliten am ehesten stören und verärgern: Integration von Homosexuellen und Transsexuellen in Vorstadtschulen, Vielfalt und Gleichberechtigung in der Bürokratie von Unternehmen, Studien über Schwarze in A.P.-Klassen und Universitäten. Keines dieser Themen hat eine nennenswerte Auswirkung auf die Chancen, die den Menschen der Arbeiterklasse geboten werden. Und doch betrachten es die konservativen Eliten als einen Glaubensartikel, dass diese Themen den durchschnittlichen republikanischen Wähler motivieren werden.

Die konservative Bewegung stützt sich auf die Überzeugung, dass die Amerikaner liberale Eliten ablehnen, weil sie „wach“ sind, und nicht, weil sie so viel Macht über das Leben anderer Menschen ausüben. Ihr Versprechen, die progressive Elite durch eine konservative zu ersetzen – mit Männern wie Ron DeSantis -, basiert auf der Vorstellung, dass die Amerikaner sich mit dem Gedanken anfreunden können, dass nur bestimmte Männer zum Regieren geeignet sind.

Herr Trump ist trotz dessen, was er manchmal repräsentiert, nicht wahrscheinlicher als Herr DeSantis, um die amerikanische Oligarchie zu stören. (Als Präsident hat er das Land weitgehend von den Plutokraten in seinem Kabinett regieren lassen.)

Nur wenige Politiker auf beiden Seiten scheinen darauf erpicht zu sein, Amerikas nivellierenden Geist zu entfesseln – anstatt ihn einzudämmen – und jedem Amerikaner die Mittel, und nicht nur das Recht, zu geben, sich selbst zu regieren.

Um das elitäre Patt zu durchbrechen, das unseren Kulturkampf ausmacht, müssen die Politiker dem Drang widerstehen, eine einzelne Führungspersönlichkeit oder eine Gruppe von Führungspersönlichkeiten zu benennen, die sich durch ihre Brillanz auszeichnen und die harte Arbeit schultern, Amerika groß zu machen. Das würde bedeuten, ein Sprichwort ernst zu nehmen, das Barack Obama häufig zitiert, aber kaum durch seine Präsidentschaft verkörpert wird: dass „wir diejenigen sind, auf die wir gewartet haben“. Es würde auch bedeuten, um einen Satz des schottischen Essayisten Thomas Carlyle zu zitieren, der von Christopher Lasch favorisiert wird, dass das Ziel unserer Republik – jeder Republik – darin bestehen sollte, „eine ganze Welt von Helden“ aufzubauen.

Umair Haque, Medium, März 2023

The Fight for Justice Never Matters More Than When Fascists Are Trying to Pervert the Very Idea of It

Vielleicht kann er seinen eigenen Mein Kampf schreiben, während er im Gefängnis sitzt. Das war ja anscheinend seine Bettlektüre. Es wurde bereits viel Tinte über die Anklage gegen Donald Trump vergossen, und es wird sicherlich noch viel mehr dazu kommen. Lassen Sie mich ein paar Gedanken dazu äußern. Ist das von Bedeutung? Natürlich tut sie das. Dies ist ein historischer Moment für Amerika und für die Welt. Die erste Anklageerhebung gegen einen amerikanischen Präsidenten?

Ich möchte Ihnen eine Reihe von durchdachten, überlegten Kommentaren geben, die Sie hoffentlich nicht von Experten hören werden. Das haben Sie verdient, und das können Sie selbst beurteilen.

Worum geht es in diesem Fall wirklich? Um viel mehr, vermute ich, als viele denken, selbst jetzt. Die Art und Weise, wie der Fall bisher dargestellt wurde – sogar auf der nachdenklichen Seite – ist der alte Satz über eine Nation von Gesetzen gegen eine Nation von Menschen… Menschen.

Das ist wahr, aber auf eine viel subtilere Weise, als es hier dargestellt wird. Wie können Nationen scheitern? Wie ist Amerika hierher gekommen? Was passiert wirklich mit Amerika – in diesem Moment? Die eine Seite – im Grunde die Faschisten – missbrauchen ihren Weg zur Macht. Sie betrügen, sie hintergehen, sie erzählen große Lügen – „die Wahl wurde gestohlen! Schwule sind Bräutigame!! Der 6. Januar war ein friedlicher Protest!“ Und so geht es weiter.

Und dann passiert etwas Entscheidendes. Wenn sie an der Macht sind, fangen sie an, das Gesetz neu zu schreiben. Und das tun sie auf immer schlimmere, dunklere und gefährlichere Weise. Nehmen wir das mittlerweile kanonische Beispiel, Ron DeSantis‘ Florida. Das Gesetz wird als Waffe gegen… jeden eingesetzt. Kinder, Lehrer, Eltern. Bücher werden verboten, Unterricht fällt aus, Wörter werden verboten. Meldestellen werden eingerichtet, um über Familien zu „berichten“. Nehmen wir an, der Oberste Gerichtshof nimmt plötzlich mehr als der Hälfte der Gesellschaft die Grundfreiheiten… den Frauen.

Wir denken, dass „Rechtsstaatlichkeit“ etwas Statisches ist. Das ist sie aber nicht. Die Rechtsstaatlichkeit ist dynamisch, sie verändert sich ständig, sie ist immer im Fluss. Und der Faschismus pervertiert sie. Er schreibt die Rechtsstaatlichkeit um. Er macht ihn zu einer Waffe. Und zwar auf eine ganz bestimmte Weise.

Wozu ist der Rechtsstaat in einer Demokratie da? Er ist dazu da, demokratische Werte zu institutionalisieren – bestimmte Werte, die des Friedens, der Wahrheit, der Gleichheit, der Freiheit, der Gerechtigkeit. Er ist dazu da, damit wir sie alle umsetzen können. Sie zu leben, ohne Angst, jeden einzelnen Tag. Und wenn wir ihre Gegensätze – Hass, Gewalt, Lüge, Betrug, Gewalt und so weiter – zumindest in unterschiedlichem Maße ausleben, brechen wir das Gesetz. Und wir sind zu bestrafen.

Wozu schreibt der Faschismus den Rechtsstaat um? Um antidemokratische Werte zu institutionalisieren. Nicht Frieden, Wahrheit, Gerechtigkeit, Freiheit und so weiter – sondern ihre polaren Gegensätze. Lügen, Hass, Gewalt und so weiter. Jetzt sind diese Werte institutionalisiert. Sie werden verordnet und durchgesetzt. Die Gestapo- gibt Tipps, um über Lehrer, Familien und Schüler zu berichten. Die SS, freiwillige Paramilitärs von wahren Gläubigen – Bürgerwehren, wie sie in Texas und Florida vorgeschlagen wurden. Buchverbote, Wortverbote, Umschreibung der Geschichte, Kriminalisierung ganzer Personengruppen.

Das Gesetz ist keine statische Sache. Und was derzeit in Amerika geschieht, ist eine akute Phase des Faschismus. Die Fanatiker und Verrückten brechen nicht nur das Gesetz. Sie sind weit, weit über diesen Punkt des faschistischen Zusammenbruchs hinaus. Sie sind an der Macht, und sie schreiben es aktiv um.

Sie schreiben es um, um antidemokratische Werte zu institutionalisieren, um ganze Staaten zu Orten zu machen, die mehr an Sowjetrussland erinnern als an eine moderne Demokratie. So kann man nicht existieren, Kind, du kannst dieses Wort nicht sagen, Lehrer, Geschichte gibt es nicht, Familie, so kannst du nicht lieben.

Die Phasen des Faschismus: Erstens: Die Faschisten missbrauchen ihren Weg zur Macht. Zweitens: Sie erlangen die Macht. Drittens: Sie schreiben die Rechtsstaatlichkeit um. Viertens: Die Demokratie ist kaputt, für Generationen. Fünftens, sie entfesseln die Säuberung, nach der sie sich sehnen, an all ihren Feinden, den verhassten Untermenschen, den Liberalen, den LGBTO, Intellektuellen, Juden, Minderheiten, allen anderen. Amerika befindet sich in Phase drei.

Die Faschisten sind an der Macht und schreiben den Rechtsstaat um, bauen Schatteninstitutionen auf, wie kleine Gestapos und aufstrebende SS, deren einziger Zweck es ist, „das Gesetz“ zu etwas zu machen, das Hass, Bosheit, Intoleranz, Wut, Bigotterie, Ungerechtigkeit, Lügen und Gewalt durchsetzt – nicht Frieden, Wahrheit, Gerechtigkeit und Freiheit. Das ist ein schlechter Ort.

Dieser Kontext muss vollständig und klar verstanden werden. Das Gesetz ist keine statische Sache. Der ganze Sinn des Faschismus besteht darin, es zu ändern. Denken Sie daran, wie die Nazis gearbeitet haben. Mit den Nürnberger Gesetzen wurden die Juden enteignet und ausgegrenzt. Auf legale Weise. Und jetzt denken Sie an DeSantis‘ Florida. Sein ganzer Modus Operandi besteht darin, das zu legalisieren, was im Grunde Neofaschismus ist.

Unter dem Deckmantel der „Rechte der Eltern“ und so weiter. Aber wenn man mir Rechte wegnimmt, gibt man sie natürlich nicht an Sie weiter – Rechte sind für uns alle da. Der Faschismus funktioniert, indem er die Rechtsstaatlichkeit umschreibt, um universelle, unveräußerliche Rechte wegzunehmen – und genau da ist Amerika im Moment.

Das ist der eigentliche Grund, warum die Anklage gegen Donald Trump so wichtig ist. Es geht nicht nur um Trump oder Stormy Daniels oder seine Geschäfte oder sogar um die Konsequenzen für einen ehemaligen Präsidenten, da niemand über dem Gesetz stehen sollte, oder um irgendetwas davon, zumindest nicht nur darum. Es geht um die Frage, die durch die oben beschriebene Dynamik aufgeworfen wird.

Wie kann man den Faschismus wirklich stoppen? Wenn der Faschismus eine Art Krebsgeschwür ist, das die Demokratie von innen heraus zerfrisst, indem es die Rechtsstaatlichkeit so umschreibt, dass sie pervertiert wird, was kann man dann dagegen tun? Dann muss die Demokratie Zähne haben.Man muss verteidigen, was vom demokratischen Korpus der Rechtsstaatlichkeit übrig ist, bevor die Faschisten alles pervertieren.

Betrachten Sie es als einen Wettbewerb. Es gibt einen Korpus, einen Rechtskorpus, der vage demokratisch ist, auch wenn er, wie alle solchen Rechtskorpusse, viele Fehler hat. Die Faschisten schreiben ihn um, und zwar in immer schnellerem Tempo, nehmen ihm Rechte weg und pervertieren die gesamte Bedeutung der Rechtsstaatlichkeit. Jetzt geht es darum, das zu verteidigen, was noch übrig ist, damit es nicht aufgefressen, umgedreht, bewaffnet und gegen Menschen eingesetzt wird, institutionalisiert im Namen von Hass, Lügen, Ungerechtigkeit, Gewalt, Vorherrschaft, nicht von Frieden, Wahrheit, Freiheit, Gleichheit. Jetzt ist es ein Wettlauf mit der Zeit, mit Zähnen.

Die Demokratie muss Zähne haben, wenn sie diesen Wettlauf gewinnen will. Sie muss diejenigen bestrafen, die den Rechtsstaat pervertieren, sonst… wird das Tempo, mit dem die Perversion zunimmt, das Gesetz als Waffe eingesetzt wird, um unschuldigen Menschen ihre Rechte zu nehmen… einfach immer höher. Jetzt ist es ein Wettstreit zwischen zwei Formen der Rechtsstaatlichkeit: der demokratischen und der faschistischen.

Um diesen Wettstreit zu gewinnen, muss die Demokratie ihre Vorstellung von Rechtsstaatlichkeit selbst zurückerobern. Sie muss nicht nur sagen, dass es wichtig ist, das Gesetz zu befolgen, sondern auch, dass diese Form des Gesetzes wichtig ist. Die demokratische, in der Gesetze dazu da sind, demokratische Werte zu institutionalisieren, und nicht etwa Lehrer zu Verbrechern zu machen, weil sie Geschichtsunterricht halten, oder gegen Familien zu ermitteln, weil sie wissen, wer ihre Kinder sind, und wir alle wissen, wohin das führt.

Ergibt das alles ein bisschen Sinn? Dies ist ein Wettbewerb, der nicht zwischen Trump und Bragg ausgetragen wird. Es geht nicht wirklich um Betrugsvorwürfe oder Schweigegeld. Es geht um einen Wettbewerb in Amerika, bei dem es darum geht, welche Art von Rechtsstaatlichkeit zählt. Die von Trump oder die von DeSantis? Das faschistische Ideal, bei dem die Rechtsstaatlichkeit selbst zu einer gekaperten Institution geworden ist, die Menschen für demokratische Werte wie Frieden, Freiheit, Wahrheit und Gleichheit bestraft? Durchschnittliche Menschen, wie Lehrer, Kinder, Familien, unschuldige, normale, friedliche Menschen? Oder die demokratische Rechtsstaatlichkeit, in der nichts davon in Ordnung ist?

Hier geht es um einen Wettstreit zwischen faschistischer und demokratischer Rechtsstaatlichkeit. Ist das Gesetz dazu da, den Menschen demokratische Grundrechte zu geben – oder sie wegzunehmen? Das Gesetz ist nicht statisch. Die Faschisten schreiben es mit Lichtgeschwindigkeit um. Die Demokratie gewinnt nur, wenn sie ihr eigenes Ideal der Rechtsstaatlichkeit selbst verteidigt, und darum geht es in diesem Fall wirklich. Ich weiß, das ist subtil, und ich weiß, das ist ein bisschen kompliziert, aber ich denke, es war selten wahrer. Hier geht es nicht nur darum, ob Recht gesprochen wird oder nicht – es geht darum, was Recht ist, welche Form von Recht in einer Gesellschaft vorherrscht: die faschistische Perversion davon oder die demokratische Art.

Nun, ich weiß, dass ich versucht habe, diesen Punkt wirklich deutlich zu machen. Und zwar aus folgendem Grund. Schon jetzt kann man sehen, dass viele Medien eine stöhnende Haltung einnehmen. Sie glauben, dass dies nur die extreme Rechte provozieren wird, die verrückte Rechte, die leider die einzige Rechte ist, die wirklich übrig ist. Lassen wir dieses Ablenkungsmanöver sofort beiseite.

Wird dies die GOP eher dazu bringen, Rache zu üben und den nächsten demokratischen Präsidenten oder Machtpersonen usw. zu verfolgen? Nein, denn das werden sie ohnehin tun. Schauen Sie sich genau an, wo die GOP steht. Sie versuchen, Lehrer, Professoren und Eltern ins Gefängnis zu stecken. Normale Menschen. Sie kriminalisieren den Unterricht von Kindern über… Geschichte… schwul sein… sich selbst sein.

Sie haben es bereits auf ganz normale Menschen abgesehen, und das Wort „kriminalisieren“ ist nichtssagend, also lassen Sie es uns klar sagen: Die GOP ist bereits dabei, Institutionen zu pervertieren, um alles, vom Frau-Sein über LGBTO-Sein bis hin zum Lesen von Büchern, unter Strafe zu stellen.Die Idee, dass eine Anklage gegen Trump sie irgendwie „provozieren“ wird, um „Vergeltung zu üben“, ist so völlig realitäts- und wahrheitsfremd, dass es lächerlich ist. „Vergeltung“? Sie sind bereits diejenigen, die versuchen, die Demokratie zu zerstören.

Was tun wir nicht mit Faschisten? Regel Nummer eins. Lasst uns alle einen Moment innehalten und uns erinnern. Beschwichtigt sie nicht! Denn was passiert dann? Die Geschichte lehrt uns: Sie gehen lachend über dich hinweg und sagen, es sei deine Schuld, weil du sie wütend gemacht hast, in der klassischen „gaslighting pretzel twist“ der Logik von Missbrauchstätern. Niemand sollte auf diesen Spruch hereinfallen: „Mach sie nicht wütend! Sie werden sich nur revanchieren!“ Sie sind die Täter in dieser Situation, nicht… diejenigen von uns, die an Demokratie und Rechtsstaatlichkeit glauben.

Nun. Das Grundproblem hier ist eigentlich ziemlich einfach, wie Sie vielleicht denken, und was in Amerika passiert, ist Folgendes: Einfache, grundlegende Fragen werden vernebelt, weil die Medien sie pro und contra behandeln, und die durchschnittliche Person oder genügend von ihnen werden in einem Dunst des Zweifels zurückgelassen, obwohl sie mit einem ziemlich guten Maß an moralischer und politischer Klarheit begonnen haben. Das darf hier nicht passieren. Die grundlegende Frage ist so einfach, wie Sie denken. Ist Amerika eine Nation der Gesetze – oder der Menschen, wie das alte Sprichwort sagt? Steht jemand über dem Gesetz, auch ein Ex-Präsident?

Wir kennen noch nicht das ganze Ausmaß der Anschuldigungen – immerhin 34 an der Zahl -, aber der allgemeine Tenor dürfte so aussehen, wie man ihn sich leicht vorstellen kann. Trump hat einen Pornostar bestochen – und das mag in einem normalen Kontext keine große Sache sein, aber dies war keine. Es ging darum, das Ergebnis einer Präsidentschaftswahl zu beeinflussen, und das ist in der Tat gegen das Gesetz, und zwar gegen mehrere. Hinzu kommt möglicherweise noch der Vorwurf des Betrugs. Dieser Fall stellt also eine Reihe von Dingen auf den Prüfstand, insbesondere wenn es um die Frage geht, ob das Gesetz gilt oder nicht, der sich jede Demokratie stellen muss: Sind Wahlen sakrosankt?

Und wenn man mächtig genug ist, kann man sich alles erlauben, vom Geschäftsbetrug bis hin zum Betrug an der Bevölkerung bei einer fairen, transparenten Wahl? Hier gibt es eine Asymmetrie, die klar verstanden werden muss. Das ist sie nicht, und das ist ein Problem. Es gibt hier zwei Seiten, aber sie sind nicht identisch. Die eine Seite ist die des Missbrauchs, die andere Seite ist auch die des Missbrauchs. Das meine ich nicht nur im pop-psychologischen, metaphorischen Sinne, sondern auch im politischen und sozialwissenschaftlichen Sinne.

Worum geht es hier wirklich? Es geht um Machtmissbrauch. Es geht darum, ob Macht missbraucht werden kann, schamlos, sogar gewaltsam, immer und immer wieder, jahrzehntelang, in aller Öffentlichkeit, gipfelnd im Aufstieg von Trump zum Präsidenten und dann am 6. Januar – und ob es irgendeine Bestrafung für den Machtmissbrauch geben wird oder nicht. Hier geht es darum, ob die Demokratie überhaupt Zähne hat, um den Machtmissbrauch zu kontrollieren. Und in diesem Sinne ist die Anklageschrift gegen Donald Trump nicht nur „wichtig“ – es ist der folgenreichste Fall in der modernen amerikanischen Geschichte. Alles hängt von ihm ab, wirklich.

Lassen Sie mich noch einmal auf den Punkt der Asymmetrie zurückkommen. Wenn die Experten dieses Thema auf beiden Seiten diskutieren, geht das so: „Die GOP sagt, es sei ein Machtmissbrauch! Sie versuchen, Donald Trump politisch zu vereinnahmen! Und die andere Seite sagt, es sei nur die Einhaltung der Regeln! Tja, zwei Seiten, man kann hier nicht sagen, welche richtig ist!“ Das ist so albern und dumm, wie es klingt, wenn man auch nur eine Sekunde darüber nachdenkt. Die eine Seite versucht, mit Hilfe der Rechtsstaatlichkeit den Machtmissbrauch einzudämmen.

Die andere Seite behauptet, das sei ein Machtmissbrauch. Aber diese beiden Dinge sind nicht im Entferntesten gleichwertig. Sie sind nicht „dasselbe“. Vielmehr sind sie genau das Gegenteil. All dies in einen Topf zu werfen, bedeutet… überhaupt nicht zu denken. Aber das ist der Punkt, an dem sich zu viele Medien mit diesem Thema befassen, und so hat sich bereits ein Schleier, eine Wolke der Unklarheit über die Angelegenheit gelegt. Lassen Sie es mich also noch einmal sagen. Die eine Seite versucht, mit rechtsstaatlichen Mitteln den Machtmissbrauch einzudämmen. Die andere Seite behauptet, das sei ein Machtmissbrauch. Diese beiden Dinge sind nicht dasselbe.

Wo ist der wirkliche Machtmissbrauch? Nun, er ist ziemlich offensichtlich für die ganze Welt. Trumps gesamte Zeit der Präsidentschaft war von serienweisem Machtmissbrauch geprägt. Von „Familientrennungen“ über ethnische Verbote bis hin zu Schlägereien auf den Straßen… 6. Januar. Missbrauch nach Missbrauch nach Missbrauch. Darum geht es hier natürlich nicht, aber auch hier ist der Kontext wichtig, denn es geht nicht um den Fall, sondern um das politische Verständnis und die Interpretation und Darstellung des Falls. Die Kontrolle des Machtmissbrauchs ist nicht dasselbe wie der Missbrauch der Macht.

Und in diesem Fall ist es ungefähr so schwer zu erkennen, wer der wirkliche Täter ist…LOL…wie die Auswahl von Harvey Weinstein aus einer Reihe von Schlümpfen herauszusuchen. Nun. Dieses Muster kennzeichnet oft scheiternde Staaten. Und in gewisser Weise ist es richtig, wenn man sagt, dass diese Anklage eine neue Phase in der amerikanischen Geschichte einläutet. Lassen Sie mich das Muster skizzieren – noch einmal, ganz einfach. Eine Partei stellt einen Staatschef ins Amt. Bei der nächsten Wahl gewinnt die andere Partei, und sie versucht, den letzten Staatschef ins Gefängnis zu bringen. Spülen und wiederholen. Und so geht es weiter.

Leider wird dies in Amerika, den reicheren Nationen, oft als „Instabilität“ interpretiert. Aber selbst in diesem Muster gibt es eine zugrunde liegende Vernunft und Ordnung. Eine Partei versucht oft, die Rechtsstaatlichkeit zu verteidigen und aufrechtzuerhalten. Sie wird gewählt und versucht, den letzten Staatschef ins Gefängnis zu bringen, weil er Menschen auf der Straße verprügeln ließ, heimlich Polizeiarbeit leistete, seine Feinde ermordete und so weiter. Die Bösen gewinnen wieder, die nächste Wahl – und sie versuchen, den letzten Staatschef aus Rache ins Gefängnis zu bringen, um ihn zu bestrafen, um ihm eine Lektion zu erteilen. Was ist diese Lektion? Haltet die Rechtsstaatlichkeit nicht aufrecht.

Wie erteilen sie diese Lektion? Indem sie die Rechtsstaatlichkeit pervertieren. Indem sie sie missbrauchen.

Also noch einmal: Selbst in den gescheiterten Staaten, in denen dieses oszillierende Muster des „Ich-gehe-zur-Sendung-deines-Typs-ins-Gefängnis“ greift – nennen wir es Tit-for-Tat – ist es nicht „dasselbe“, wenn „beide Seiten“ es tun. Selbst dort – vor allem dort – versucht die eine Seite, die Rechtsstaatlichkeit aufrechtzuerhalten, und die andere Seite benutzt sie als Waffe, pervertiert sie, missbraucht sie.

Ergibt das einen Sinn? Lassen Sie mich die Beispiele etwas konkreter machen. In einem Land, das mir einfällt, wurde ein Staatschef von der nachfolgenden Regierung angeklagt, weil er… seine politischen Gegner erhängt hatte. Die Regierung, die versucht hat, ihn zur Rechenschaft zu ziehen – und das auch getan hat – wurde dann von der nächsten Regierung verfolgt, die wiederum die Bösen waren, mit meist fiktiven, unsinnigen, von Trump erfundenen Anschuldigungen (haha). Aber selbst ein Kind sollte in der Lage sein zu erkennen, dass es hier zwar Wellen der Strafverfolgung gab, diese aber unterschiedlich waren: einige waren legitim, dienten der Aufrechterhaltung des Gesetzes, der Demokratie, der Wahrheit, der Freiheit, der Gerechtigkeit und andere waren Machtmissbrauch. Sie zielten darauf ab, all diese demokratischen Werte einzuschüchtern, zu unterdrücken und zu pervertieren.

Dies ist ein klassisches Muster, eines der Lehrbuchmuster für scheiternde Staaten- Verfolgung von Staatsoberhäuptern nach dem Tit-for-Tat-Prinzip. Fällt Amerika in dieses Muster? Ja. Lassen Sie uns in diesem Punkt nicht zimperlich sein. Aber „Tit-for-tat“ bedeutet in diesem Fall nicht, dass „beide Seiten sich gegenseitig strafrechtlich verfolgen“ das Gleiche ist. Vielmehr bedeutet es das, was ich oben erörtert habe – eine Seite nutzt das Gesetz, um die Demokratie und ihre Werte wie Wahrheit, Demokratie, Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit aufrechtzuerhalten, und die andere Seite missbraucht das Gesetz, um eben diese Werte anzugreifen.

Ich möchte wirklich, wirklich, wirklich, dass dieser Punkt klar ist, denn im Moment ist er es nicht. Die beidseitige Anklage gegen Trump ist bereits das Thema eines Großteils der Berichterstattung. Aber denken Sie an Trumps eigenes Leben. Er ist ein Meister im… Missbrauch des Gesetzes. Er ist bekannt für eine Flut von Klagen, die den anderen zum Schweigen bringen, einschüchtern und ei nschüchtern sollen. Auch das Gesetz kann missbraucht werden – und Trump ist gerade deshalb an die Macht gekommen, weil er wusste, wie man das macht, und weil er dazu beigetragen hat, dass seine Leute das auch lernen. Aber jemanden zu bestrafen, weil er das Gesetz bricht, ist nicht dasselbe wie es zu missbrauchen.

Und das ist es, worum es hier wirklich geht. Es ist so einfach, und doch versagen die amerikanischen Medien bei der Aufgabe, den Menschen diesen rudimentären Punkt zu erklären, auf abgrundtiefe Weise. Also lassen Sie es mich noch einmal sagen. Jemanden zu bestrafen, der gegen das Gesetz verstößt, ist nicht dasselbe wie Machtmissbrauch. Machtmissbrauch hingegen ist oft eine Form des Rechtsbruchs – zumindest solange, bis man damit nicht mehr durchkommt. Und genau darum geht es in diesem Fall. Die beiden hier behandelten Seiten sind nicht im Entferntesten „gleich“.

Die eine Seite missbraucht das Gesetz – von der Kriminalisierung von Lehrern und Kindern und dem Schwulsein bis hin zur wiederholten Einmischung in Wahlen. Sie tut dies, um zu versuchen, die demokratischen Werte, Freiheit, Gerechtigkeit, Wahrheit und Gleichheit auszuhöhlen- bis hin zur Anwendung von Gewalt. Denken Sie an die in Texas vorgeschlagene Bürgerwehr oder an die Hinweise auf Frauen, Lehrer, Kinder und Familien… denken Sie an den 6. Januar. Die andere Seite nutzt das, was vom Gesetz übrig geblieben ist, um zu versuchen, diese Missbräuche einzudämmen und die grundlegenden demokratischen Werte zu verteidigen. Das ist nicht dasselbe.

Ich weiß, dass ich das oft betont habe, aber es geht hier um viel, und die Berichterstattung sollte, um Himmels willen, besser sein. Wie kann man eine GOP, die jeden unter der Sonne angreift, bis hin zu Kindern und Lehrern, die verteidigen, dass sie von AR-15s (leichtes halbautomatisches Gewehr, MB) niedergemäht werden … die eindeutig die Rechtsstaatlichkeit verhöhnen, sie pervertieren, sie umkrempeln … im Gestapo-Stil … und die andere Seite, die versucht, das, was vom Gesetz übrig ist, um der Demokratie willen aufrechtzuerhalten?

Ist die Anklage gegen Donald Trump von Bedeutung? Meine Freunde, nur wenige Dinge in der amerikanischen Geschichte waren von größerer Bedeutung. Machen Sie keinen Fehler, die amerikanische Demokratie wird immer noch angegriffen – diesmal von unten, nicht nur von oben. Die Rechtsstaatlichkeit selbst wird pervertiert, genau wie es die Nazis taten, in Anlehnung an den Lehrbuchfaschismus. In diesem Zusammenhang ist der Kampf um Gerechtigkeit tödlich real, und es geht nicht nur darum, ob er geführt wird oder nicht – sondern in welcher Form, Art, Idee, Vorstellung er in einer Gesellschaft zum Tragen kommt.

Umair Haque, März 2023, Medium

DAVID BROOKS

The Cold War With China Is Changing Everything

NYT, March 23, 2023

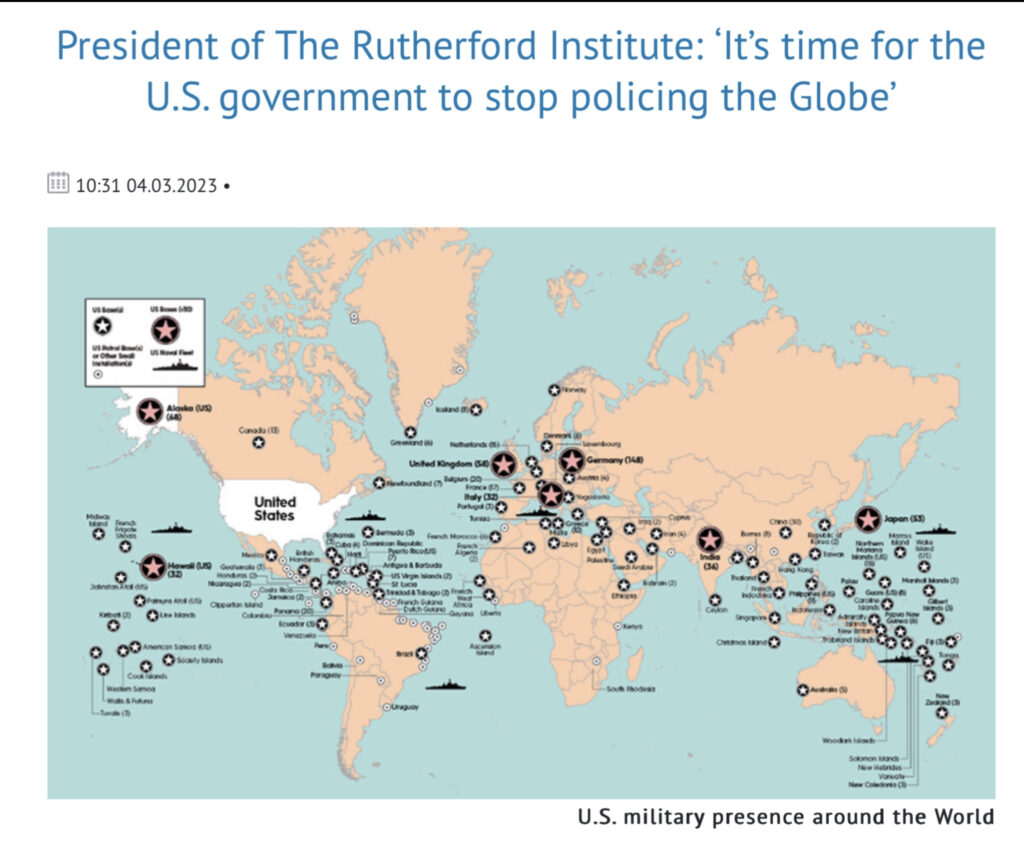

Wir befinden uns also in einem neuen Kalten Krieg. Führende Politiker beider Parteien sind zu China-Falken geworden. Es gibt Gerüchte über einen Krieg um Taiwan. Xi Jinping schwört, das Jahrhundert zu beherrschen.

Ich kann nicht umhin, mich zu fragen: Wie wird dieser kalte Krieg aussehen? Wird er die amerikanische Gesellschaft so verändern, wie es der letzte tat?

Das erste, was mir an diesem Kalten Krieg auffällt, ist, dass das Wettrüsten und der wirtschaftliche Wettlauf miteinander verschmolzen sind. Ein Hauptaugenmerk des Konflikts lag bisher auf Mikrochips, den kleinen Dingern, die nicht nur Autos und Telefone zum Laufen bringen, sondern auch Raketen steuern und für die Ausbildung künstlicher Intelligenzsysteme notwendig sind. Wer die Chipherstellung beherrscht, beherrscht sowohl den Markt als auch das Schlachtfeld.

Zweitens sind die geopolitischen Verhältnisse anders. Wie Chris Miller in seinem Buch „Chip War“ feststellt, wird der Mikrochipsektor von einigen wenigen sehr erfolgreichen Unternehmen beherrscht. Mehr als 90 Prozent der modernsten Chips werden von einem Unternehmen in Taiwan hergestellt. Ein niederländisches Unternehmen stellt alle Lithographie-Maschinen her, die für die Herstellung modernster Chips benötigt werden. Zwei Unternehmen aus Santa Clara, Kalifornien, haben ein Monopol auf die Entwicklung von Grafikprozessoren, die für die Ausführung von KI-Anwendungen in Rechenzentren entscheidend sind.

Diese Engpässe stellen für China eine untragbare Situation dar. Wenn der Westen China den Zugang zu Spitzentechnologie versperren kann, dann kann er auch China versperren. Chinas Absicht ist es also, sich der Selbstversorgung mit Chips zu nähern. Amerika hat die Absicht, noch autarker als bisher zu werden und eine globale Chip-Allianz zu schaffen, die China ausschließt.

Die amerikanische Außenpolitik wurde in diesem Sinne rasch umgestaltet. In den letzten beiden Regierungen haben die Vereinigten Staaten aggressiv versucht, China daran zu hindern, sich die Softwaretechnologie und die Ausrüstung zu beschaffen, die es für die Herstellung der modernsten Chips benötigt. Die Regierung Biden sperrt nicht nur chinesische Militärunternehmen aus, sondern alle chinesischen Unternehmen. Dies scheint eine vernünftige Schutzmaßnahme zu sein, aber anders ausgedrückt, ist sie ziemlich dramatisch: Die offizielle US-Politik besteht darin, ein Land mit fast anderthalb Milliarden Menschen noch ärmer zu machen.

Noch mehr erstaunt mich, wie der neue Kalte Krieg die Innenpolitik umgestaltet. Es hat schon immer Amerikaner gegeben, die sich für die Industriepolitik eingesetzt haben, und zwar schon seit Alexander Hamiltons Bericht über die Manufakturen im Jahr 1791, der die Regierung zur Stärkung der privaten Wirtschaftssektoren einsetzte. Aber dieser Regierungsansatz war in der Regel nur ein Randthema.

Jetzt steht er im Zentrum der amerikanischen Politik, sowohl was die grüne Technologie als auch die Chips betrifft. Letztes Jahr verabschiedete der Kongress das CHIPs-Gesetz, das 52 Milliarden Dollar an Zuschüssen, Steuergutschriften und anderen Subventionen zur Förderung der amerikanischen Chipherstellung vorsieht. Das ist eine Industriepolitik, die Hamilton zum Staunen und Applaudieren bringen würde.

In den nächsten Jahren und Jahrzehnten wird China immense Summen in seine eigenen industriepolitischen Programme für eine ganze Reihe von Spitzentechnologien investieren. Ein Analyst des Center for Strategic and International Studies schätzt, dass China bereits jetzt mehr als 12 Mal so viel seines Bruttoinlandsprodukts für Industrieprogramme ausgibt wie die Vereinigten Staaten.

In den kommenden Jahren werden die führenden Politiker der USA herausfinden müssen, wie effektiv diese Ausgaben sind und wie sie darauf reagieren können. Mehr noch als der letzte Kalte Krieg wird dieser von technologischen Eliten geführt werden. Beide Seiten werden wahrscheinlich viel Geld für ihre am besten ausgebildeten Bürger ausgeben – eine gefährliche Situation in einem Zeitalter der populistischen Ressentiments.

Schon jetzt lassen sich neue politische Gräben erkennen. In der Mitte befinden sich die Neo-Hamiltonianer, die das CHIP-Gesetz unterstützt haben – einschließlich der Biden-Regierung und der 17 nicht-trumpy Republikaner, die im Senat mit den Demokraten für das Gesetz gestimmt haben.

Auf der Rechten gibt es bereits eine Reihe von Populisten, die in militärischen Angelegenheiten eine super-hawkische Haltung gegenüber China einnehmen, aber nicht an Industriepolitik glauben. Warum sollten wir all das Geld für Eliten ausgeben? Wie kommen Sie darauf, dass die Regierung klüger ist als der Markt?

Auf der Linken gibt es diejenigen, die die Industriepolitik für progressive Ziele nutzen wollen. Die Regierung Biden hat eine unglaubliche Anzahl von Vorschriften für Unternehmen erlassen, die durch das CHIPs-Gesetz unterstützt werden. Diese Diktate würden die Unternehmen dazu zwingen, sich so zu verhalten, dass sie einer Reihe fremder progressiver Prioritäten dienen – Kinderbetreuungspolitik, verstärkte gewerkschaftliche Organisierung, Umweltziele, Rassengerechtigkeit usw. Anstatt ein Programm zu sein, das sich auf die Förderung von Chips konzentriert, versucht es, alles auf einmal zu sein.

Man würde hoffen, dass unsere Politik mit der Verschärfung der Atmosphäre des Kalten Krieges ernster wird. Als die Amerikaner während des letzten Kalten Krieges zur Wahl gingen, wurde ihnen klar, dass ihre Stimme über Leben und Tod entscheiden kann. So könnte es sich wieder anfühlen.

Das Regieren in dieser Ära wird ein außerordentliches Maß an erfahrener Staatskunst erfordern – die Durchführung von Industrieprogrammen, die sich nicht aufblähen, die teilweise Deglobalisierung der Wirtschaft, ohne Handelskriege auszulösen, die ständige Überlegenheit gegenüber China, ohne es zu demütigen. Wenn China merkt, dass es jedes Jahr weiter zurückfällt, dann könnte eine Invasion Taiwans näher rücken.

Miller wurde gefragt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit sei, dass in den nächsten fünf Jahren ein gefährlicher militärischer Zusammenstoß zwischen den Vereinigten Staaten und China eine Wirtschaftskrise auslösen würde, die der Großen Depression gleichkäme. Er bezifferte die Wahrscheinlichkeit auf 20 Prozent.

Das scheint hoch genug zu sein, um sich Gedanken zu machen.

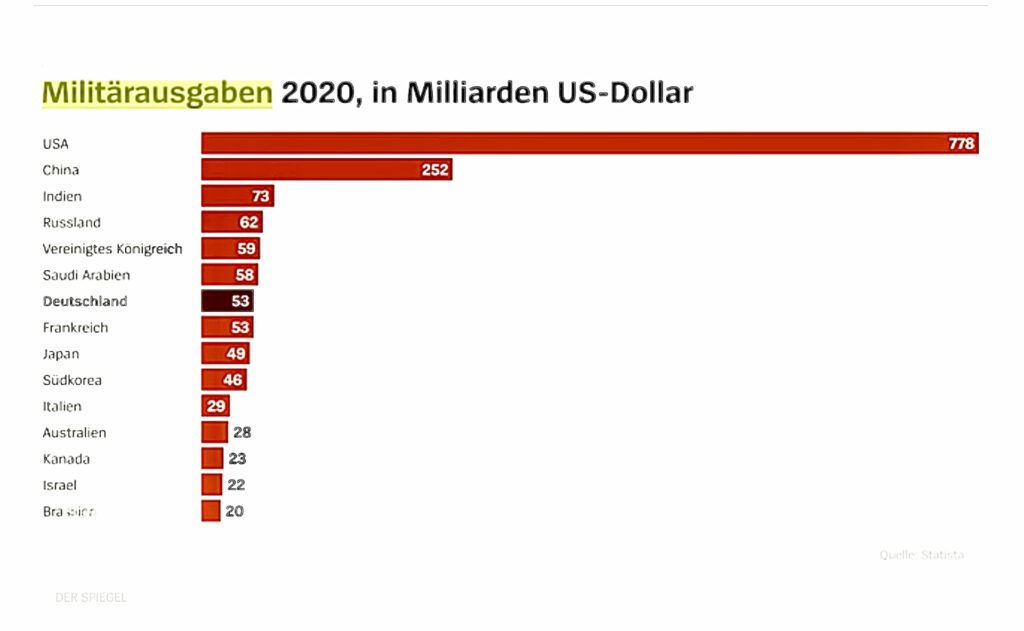

USA Militärausgaben

Die LN freuen sich, dass „endlich“ etwas los ist in Lübeck. OK! Skandal, Skandal. Die LN waren immer auch ein Aktionsblatt, das – wie die Bildzeitung – nicht von der neutralen Analyse des Stadtgeschehens, sondern von der Aktion lebte, die sie selbst lostritt.

Rückblick: Am 17.7. 2021 griff die Politikredakteurin der LN, Josephine von Zastrow, in den LN (S.10) das Thema Kommunalverfassungsreform auf und erzählte das Märchen von einer Reform der Kommunalverfassung, die die kommunale Demokratie auf den Kopf stelle.

Der Artikel stänkerte gegen eine allmächtige Verwaltung, die die Aufträge der Bürgerschaft missachte und damit der Demokratie schade. Das war kein Zufall und nicht dem 25jährigen Jubiläum der Kommunalverfassung vom 19.3.1997 geschuldet, sondern ein Angriff auf Bürgermeister Jan Lindenau.

Denn anders als dessen Vorgänger straffte der am 1.Mai 2018 angetretene Bürgermeister die Lübecker Verwaltung, machte sie handlungsfähiger und verstand sich – anders als seine damalige Kontrahentin und von den LN im Wahlkampf deutlich bevorzugte Senatorin Kathrin Weiher – schon in seinem knapp erfolgreichen Wahlkampf -auf Internet basierte Kommunikationsmittel. Er bediente die „sozialen Medien“, und wurde dadurch in gewissem Maß unabhängig von dem Lübecker Monopolblatt.

Ein Jahr nach diesem Artikel vom 17.7.2021, am 29. Oktober 2022, S.12, brachte die unermüdliche Kämpferin gegen die sinkende Auflage der LN dann erneut ihre Sturmgeschütze in Stellung. Sie degradierte in einem Artikel erst den Lübecker Bürgermeister zum Senator. Dann hob sie die Senator:innen zu Senator:innen nach altem Recht an.

Diese sollten endlich die von der Lokalredakteurin neu erdachte alte Rolle, als mit dem Bürgermeister gleichberechtigte Senator:innen im (abgeschafften) Senat wahrnehmen. Denn sie seien dem Bürgermeister nicht untergeordnet, sondern ihm gleichgestellt und alleine für ihr Dezernat zuständig. Der Bürgermeister sei – wie das bis 1997 geltendes Recht war – nur „primus inter pares“.

Diese falsche Darstellung des geltenden Kommunalrechts musste die LN zwar offiziell widerrufen. Die Politik-Redakteurin ließ aber nicht locker. Sie erkor nun Jörg Sellerbeck zu ihrem Zielobjekt, da dieser sich immer schon gegen die herrschende Baupolitik gewandt hatte und von dem man sich als zukünftigem Bausenator versprach, auch gegen den Bürgermeister die Puppen zum Tanzen zu bringen.

Der Zeitpunkt schien günstig. Die Bausenator:innen-Wahl stand an und der Lübecker und CDU-Mann war zu dieser Führungsrolle bereit. Allerdings lief die Wahlvorbereitung durch seine Partei derart dilettantisch, dass auch seine Promotoren der LN eingestehen mussten: „Lübecks Senatorenwahl – eine Farce“ (LN 17.12.2022, S.9). Und so kam es dann auch.

Entgegen des Zugriffsrechts der CDU, das die Voten der SPD für den CDU-Kandidaten vertraglich zusicherte, gewann die bisherige Bausenatorin, Joanna Hagen, am 26.1.2023 die Wahl. Damit war die sogenannte GroKo aus SPD und CDU zu Ende. Der Krug der beiden Parteien war zerbrochen.

Aus Sicht der LN beginnt jetzt ein Festmahl für die Demokratie. Denn wie titelte der ebenfalls für Politik zuständige Redakteur der LN, Kai Dordowsky, am 25.2.2023, S.9:

„,.. Die GroKo aus SPD und CDU, die Mehltau über die Kommunalpolitik gelegt hatte, ist zerbrochen. Endlich wird in der Bürgerschatt wieder leidenschaftlich über Inhalte gestritten, ohne dass der Ausgang der Debatte von vorneherein feststeht. Politiker und Burger wehren sich erfolgreich gegen eine Verwaltung, die sich zu lange ihrer Sache zu gewiss war, die die kritischen Hinweise zu lange ignoriert hat und die grandios unterschätzt hat, wie wichtig Bürgern ihre Stadt ist.“

Jubel, Jubel aller Orten? Mumpitz. Denn die angeblich neu erwachte Leidenschaft in der Bürgerschaft brachte Beschlüsse zum Bau des Literaturmuseums (BBH) und zum Heiligengeisthospital (HGH) zustande, die sich als reine Luftnummern erwiesen. Für die Koalition der Stadtzerstörer:innen stand von vorneherein fest, dass die Beschlüsse – nach Aussage der Verwaltung – nicht durchführbar sind. Das alles ist in den allseits bekannten Verwaltungsunterlagen nachzulesen. Was folgt daraus?

- Kommunale rechtsstaatliche Demokratie ist nicht das, was eine Monopolzeitung zur Hebung ihrer Auflage oder ihrer finanziellen und sonstigen (politischen)

Eigeninteressen gut heißt. - Kommunale Verwaltung ist gebunden an Beschlüsse des Stadtrates, der sie beauftragt und kontrolliert. Sie ist sich auch nicht – anders als das die LN schreiben – „zu lange ihrer Sache zu gewiss“ gewesen. Denn die Gewissheit des Handelns einer Stadtverwaltung beruht ausschließlich auf Bürgerschafts-beschlüssen und sonst auf nichts.

- Bürgerschaftsbeschlüsse beruhen wiederum auf der Mehrheit der Mitglieder des Rates. Ändert sich die parteipolitische Mehrheit – wie nach der Bausenatorinnen Wahl – von SPD/ CDU zu CDU/Grüne/Sonstige, so werden die alten Beschlüsse nicht obsolet oder falsch.

- Der Wechsel der Mehrheit von SPD/CDU zu Grüne/CDU/Sonstige hat allerdings seinen politischen Preis. Das hat nichts mit Basis-Demokratie zu tun – wie uns Herr Dordowsky weiß machen will. Denn die Bürger:innen der Stadt hatten vor dem Mehrheitswechsel keine Wahl. Sie wurden auch zu den beiden Projekten

HGH und BBH nicht extra befragt. - Mit dem Mehrheitswechsel ist auch kein Signal dafür verbunden, dass sich

„Bürger“ erfolgreich gegen die Verwaltung durchsetzen. Denn „Bürger“ sind an der politischen Wende der CDU, wie gesagt, nicht beteiligt. - Die „kritischen Hinweise“, der Grünen und ihrer Klientel kommen ebenfalls nicht von anonymen Bürgern. Sie waren vielmehr von Anfang an bekannt und sind in den Beschlussvorlagen abgearbeitet.

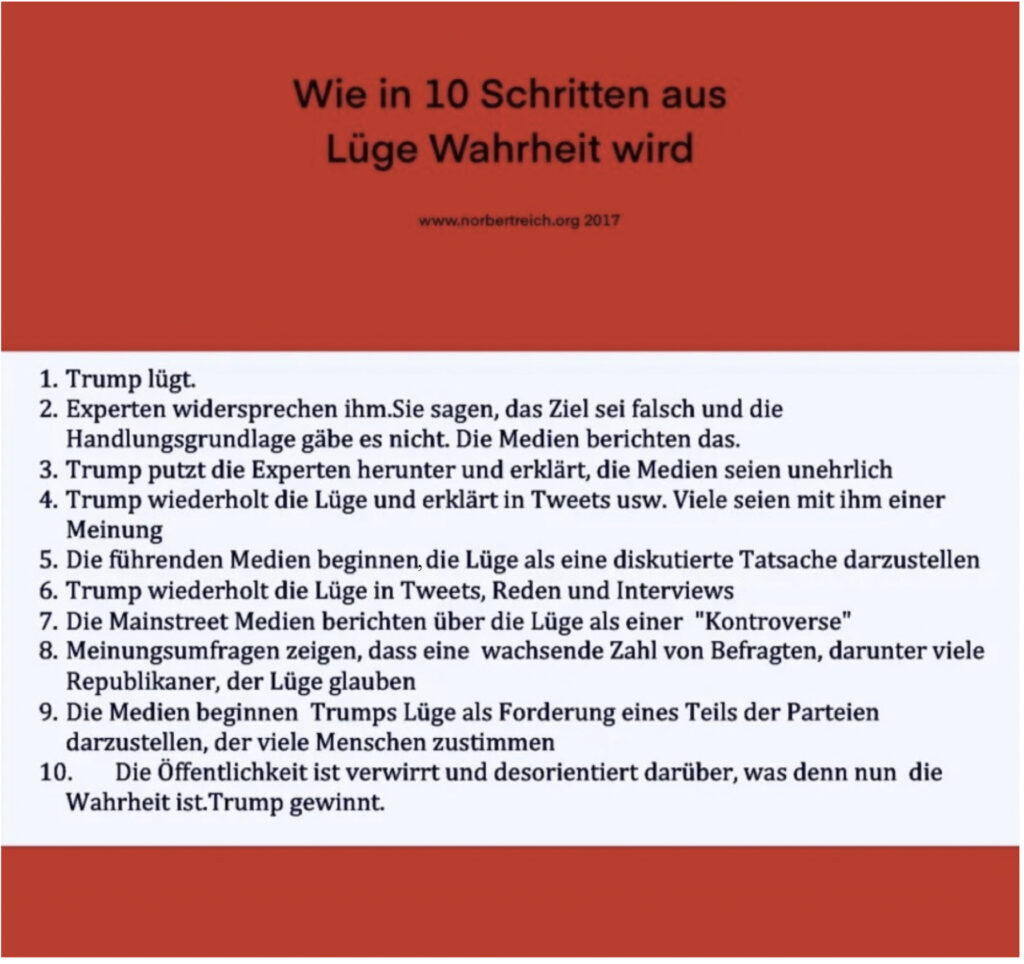

Was heißt das jetzt für Lübeck? Die mit Hilfe der hiesigen Monopolzeitung aufgebaute Scheinwelt folgt den Szenarien des Lügenwandlers, wie er in den USA unter Donald Trump erfunden worden ist. Mit dem demokratischen Rechtsstaat hat das alles nichts zu tun. Die Symptome der Lübecker Politik: der neue Lübecker Graben, deuten vielmehr als Ursache auf den Versuch, den Lügenwandler auch in der Lübecker Lokalpolitik einzuführen.