Kategorie: Allgemein/Politik/Geschichte

Wenn eine Mehrheit der Bürgerschaft (in Lübeck CDU/GRÜNE) Bauprojekte bewusst an die Wand fährt, um einem Bürgermeister zu schaden oder sich an seiner Fraktion für parteiische Personalentscheidungen zu rächen oder aus sonstigen niedrigen Beweggründen, gibt die neue Schleswig-Holsteinische Kommunalverfassung keine Handhabe. Das ist ein Stück aus dem Tollhaus.

Die Gemeindeordnung gab früher dem Bürgermeister oder der Bürgermeisterin der kreisfreien Stadt das Recht, gegen rechtswidrige Ratsbeschlüsse oder solche Ratsbeschlüsse Widerspruch einzulegen, die dem Wohl der Gemeinde widersprechen. Der politische Prozess wurde unterbrochen und mit Hilfe der Verwaltungsgerichte geklärt.

Die Mehrheitsbeschlüsse der Bürgerschaft im Falle des Buddenbrookhauses (BBH) und des Heiligen Geist Hospitals (HGH) lösen Schäden der Stadt in Millionenhöhe aus. In der Öffentlichkeit werden die Folgen dieser desaströsen Mehrheitsbeschlüsse dem Bürgermeister zugerechnet: »Der hat das doch alles in der Hand !«, heißt es. Das ist falsch.

Mit der Neufassung der Kommunalverfassung (1997) und der Direktwahl des Bürgermeisters und der Bürgermeisterin wurde das Beanstandungsrecht auf rechtswidrige Beschlüsse der Gemeindevertretung beschränkt (§43 GemO). Derartige haushaltswirksame Irrsinnsbeschlüsse wie im Falle Lübecks beim BBH und HGH, die Millionenschäden auslösen, sind nicht rechtswidrig.

Ein Grausen! Der Landtag muss diese krasse Fehlentscheidung von 1997 zurück nehmen und die alte Fassung der Gemeindeordnung wiederherstellen! Heute bleibt nur die Alternative, eine derartige gemeinschädliche Mehrheit abzuwählen!

In den Neunzigerjahren wurde der Luxusort internationaler, beliebt etwa bei Oligarchen. Heute stehen in dem Städtchen zwei Nobelvillen, die in Verbindung mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem Wagner-Anführer Jewgenij Prigoschin gebracht werden. Die Superjacht »Scheherazade« , die Russlands Machthaber Wladimir Putin gehören soll, wird ganz in der Nähe in der Marina di Carrara gewartet. Die Luxusvilla »La Datcha« des zyprisch-russischen Unternehmers Oleg Tinkow soll in der Hochsaison für bis zu 100.000 Euro pro Woche vermietet werden. Historische Villen mit Garten und Pool werden für Millionensummen gehandelt. Der Quadratmeterpreis in Forte beträgt bis zu 20.000 Euro. Von vornehmer Bescheidenheit ist wenig geblieben. Und so geht es für den legendären Badeort um seine Identität.

Die Kompetenzordnung des Grundgesetzes ist klar. Danach ist Denkmalrecht Sache des Landes. Umweltrecht hingegen ist Sache des Bundes. Im bundesrechtlich geregelten Umweltrecht enthält § 3 Umweltbundesrecht die Verbandsklage. Das Denkmalschutzrecht Schleswig- Holsteins schließt demgegenüber die Verbandsklage aus. So ist die bisherige Rechtslage.

Wenn Denkmalschützer nun wünschen, dass die Verbandsklage zukünftig hier eingeführt wird, dann mag das verständlich sein. Der Weg über den Landtag steht offen. Der Wunsch hingegen, dass das Verwaltungsgericht in Schleswig sich als Gesetzgeber betätigt, ist schon befremdlich. Er ist aber in der Lübecker Sache des Kellers im Buddenbrookhaus für die politischen Gegner Lindenaus nutzlos.

Denn die Genehmigung des Bürgermeisters vom 27.10.2022 ist und bleibt nach dem Denkmalschutzrecht rechtmäßig. Die Entscheidung, 7% des Kellers für den Museumsbau zu opfern und den Keller dadurch in sanierter Form in das Museums einzubeziehen ist ausführlich begründet. ICONOS hat ihr zugestimmt. Weil auch sie den Eingriff für so gering halten, dass er keinesfalls die Entstehung des neuen Buddenbrookhauses behindern darf. Es entsteht ein Museum, das für diejenigen in Lübeck und in der kulturellen Welt, die an der europäischen Geschichte unserer Stadt und ihrem literarischen Erbe im 19. und 20.Jahrhundert Interesse haben, ein großer Gewinn sein wird.

Die perverse Hoffnung der Grünen, das VG-Schleswig werde die aufschiebende Wirkung einer Klage herstellen, und der Baustopp werde dann bis zum St.Nimmerleinstag gelten, geht fehl. Denn aufschiebende Wirkung kommt einer unstatthaften Klage nicht zu. Gleiches gilt für Klagen, die – wie hier – offensichtlich unbegründet sind.

Wer mehr über die Art unf Weise des Rechtsschutzes im Recht der Verbandsklage wissen will, lesen :

Das Interview in den LN vom 20./21.August 2023 brachte es an den Tag. Da will einer Bürgermeister für alle Lübecker und Lübeckerinnen sein. Und er will Lübeck zur richtigen Fahrradstadt umwandeln und dafür die Verkehrsinfrastruktur schaffen. Gut und schön.

Um seine Ziele zu erreichen, beschreibt er seine Arbeitsweise: Er will, dass die „Stadtgesellschaft verbindlich eingebunden“ wird in seine Projekte. Dazu will er zunächst das Verhältnis von Bürgermeister und Bürgerschaft als „Miteinander” organisieren. Und er hofft zum Beispiel, dass das „Neue Buddenbrookhaus“ mit den Fördergeldern nun umgeplant werden kann, weil die „Teilzerstörung“ des Kellers mit der alten Planung sofort beklagt worden wäre.

Da hat einer allen Ernstes die Stirn, vom Täter in die Retter-Rolle zu schlüpfen, der bisher höchstselbst die Spaltung dieses „Miteinander“ von Bürgerschaft, Verwaltung und Bürgermeister auf die Spitze getrieben hat, indem ihm nichts besseres einfiel, als Bürgermeister und Verwaltung mehrfach der Lüge zu bezichtigen.

Da tritt einer an, der behauptet, der Weiterbau des am 27.10.2022 beschlossenen kulturellen Jahrhundertprojekts der Stadt, das Buddenbrookhaus, werde nur mit der neuen Planung gerettet. Der alte Bauplan sei rechtswidrig. Er will uns also weiß machen, er sei der eigentliche Retter in der Not. Leider verschweigt unser Kandidat, dass der Landtag die Verbandsklage im Denkmalrecht seinerzeit zwar ausdrücklich erörtert, eine Verbandsklage dann aber klipp und klar abgelehnt hat. Das Denkmalrecht in Schleswig-Holstein kennt – wie jeder weiß – keine Verbandsklage. Schade. Alles also wieder nur Fake News. Oder doch nicht? Am 31.8.2023 bemühte er dann den Umweltminister. Der habe der BIRL »das Klagerecht« verliehen. Oha! Ein Minister verleiht prozessuale Rechte? Mumpitz. Er hat die BIRL lediglich als Umweltschutzverband anerkannt. Das war’s. Von einem Klagerecht ist keine Rede. Alles heiße Luft.

Oder: Die unter Denkmalschutz gestellte Hubbrücke: Da beschuldigt der Kandidat zusammen mit seinem Bundestagsabgeordneten Hönel allen Ernstes seinen Konkurrenten, sich nicht um eine schnellere Sanierung zu bemühen! Er weiß genau, dass er hier eiskalt fake news produziert, nachdem die Bürgerschaft 2015 die vom Bund vorgeschlagene Sanierung abgelehnt hat. Warum hat er als Fraktionschef der Grünen nicht selbst einen Beschlussvorschlag zur Änderung eingebracht?

Zu guter Letzt: Axel Flasbarth will, wie man nachlesen kann, dass die Lübecker Stadtgesellschaft in seine Projekte »verbindlich eingebunden« wird. Was soll das denn nun wieder heißen? Derartige Versuche, eine Stadtgesellschaft »verbindlich« zu formieren, scheiterten bisher nach 1945. Sie widersprechen unserem liberalen Rechtsverständnis. Lübeck ist zum Glück keine »Formierbare Gesellschaft«. Sie sollte es auch mit der Wahl Dr.Flasbarths zum Bürgermeister nicht werden!

Einen Bürgermeister der heißen Luft, der uns das Blaue im Himmel verspricht und dem nur einfällt, seinen Mitbewerber haltlos zu beschuldigen, den hat Lübeck nicht verdient.

Freitag, 18. August 2023, FR Deutschland / Wirtschaft

von Tagesstätten, fehlendem Personal und unversorgten Kindern

Über Jahrzehnte hat die Bremer Kita-Expertin Ilse Wehrmann in der Frühpädagogik gearbeitet. Doch nie sei die Situation in diesem Arbeitsbereich so schwierig gewesen wie jetzt, sagt die 73-jährige.

Frau Wehrmann, wie geht es den Kitas in Deutschland?

Desaströs. Es fehlen jede Menge Fachkräfte, es fehlen jede Menge Plätze. Was ich beanstande: Das ist kein Überraschungseffekt. Den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz gibt es seit 1996 und seit 2013 den Rechtsanspruch für Kinder unter drei Jahren. Wir schreiben Rechtsansprüche auf und realisieren sie aber nicht, da passiert im Grunde an jedem Tag ein neuer Rechtsbruch. In Bremen fehlen 5000 Kitaplätze, in München sind es auch Tausende. In Bielefeld sind Eltern verzweifelt, weil Betreuungszeiten reduziert wurden wegen fehlender Fachkräfte. In anderen Städten sieht es ähnlich aus. In 50 Jahren Praxis habe ich eine so schwierige Situation noch nicht erlebt.

Was heißt das für Beschäftigte, Kinder und Eltern?

Den Mitarbeitenden geht es damit sehr schlecht. Ich beobachte viele Krankmeldungen, Burn-out, Beschäftigte, die ganz aussteigen. Die Eltern, die in ihren Jobs ja auch unter Druck stehen, erleben keine Verlässlichkeit mehr in der Kinderbetreuung. Die Kinder werden in diesem Spannungsfeld aufgerieben – zwischen der Krise in den Einrichtungen und dem Druck, der auf den Eltern lastet.

Sie schreiben im Titel Ihrer Streitschrift vom Kita-Kollaps. Haben wir ihn schon?

Ja, wir haben den Kollaps schon. Und was die Gründe angeht: Ich glaube, wir sind den Kindern gegenüber gleichgültig geworden. Wir verwalten Kinder nur noch, wir lieben sie nicht mehr. Verwaltung und Politik müssten wir die Liebe zu Kindern intravenös spritzen. Am meisten ärgert mich die Langsamkeit beim Kita-Ausbau, wir kommen mit Entscheidungen nicht von der Stelle. Es hat sich von Jahr zu Jahr verschlechtert, was die Baugenehmigungen betrifft. Und ich merke: Es ist gar kein Leidensdruck da. Aber wenn wir uns nicht bewegen mit Genehmigungen, haben viele Kinder keine Chance auf Bildung.

Haben Sie Beispiele?

Da gibt es eine Verordnungsverliebtheit. Manchmal scheitern Bewilligungen an wenigen Quadratmetern, die in den Gruppenräumen fehlen. Wir sind verliebt in Sicherheitsauflagen, die festlegen, ob alle Steckdosen den richtigen Abstand haben oder ob die Garderoben breit genug oder die Toilettenwände hoch genug sind. Das Wohl des Kindes ist aber nirgendwo mehr gefährdet, als wenn wir sie ohne einen Betreuungsplatz lassen.

Aber selbst wenn es genügend Räume geben würde: Die Fachkräfte, die am Ende für einen schnelleren Kita-Ausbau nötig sind, kann sich ja niemand backen.

Das stimmt, aber trotzdem lässt sich vieles machen. Kontraproduktiv sind da jedenfalls Pläne wie im Bremer Koalitionsvertrag, die Zahl der betreuten Kinder in einer Gruppe auszuweiten und mit weniger ausgebildetem Personal zu arbeiten. Was ist das für ein Signal? Das drückt doch keine Wertschätzung aus. Wir brauchen multiprofessionelle Teams, auch gute Handwerker, die für Werkstattprojekte in Einrichtungen eingesetzt werden können. Natürlich geht es auch darum, die Ausbildung weiter auszubauen. Berufsbegleitend kann man dann mit den Leuten gleich in den Kitas starten. Auch Studierende in den letzten Semestern ihres Studiums und Menschen, die aus Ländern wie Brasilien, Spanien oder der Ukraine kommen und deren Abschlüsse wir zügig anerkennen, können die Kita-Teams verstärken. Außerdem: Wir haben in Deutschland 90 Studiengänge zur Frühpädagogik. Aber die Absolventen dürfen zum Teil nicht in den Einrichtungen arbeiten, müssen sich nachqualifizieren. Das ist einfach alles viel zu bürokratisch, das hat doch nichts mit gesundem Menschenverstand zu tun. Das sind Beispiele, die meine Hauptbotschaft unterstützen: Wir nehmen Kinder nicht wirklich ernst und wichtig.

Welche Stellschrauben sehen Sie noch, um die Situation zu verbessern?

Wir brauchen einen nationalen Bildungsgipfel, ganz kurzfristig, in diesem Herbst. Dazu muss der Bundeskanzler einladen. Mit Energiegipfeln kriegen wir das ja auch hin. Die gleiche Summe, die wir jetzt für Rüstung ausgeben, brauchen wir auch für die Bildung. Und den Drive, den Deutschland beim Ausbau der LNG-Infrastruktur hingelegt hat, den wünsche ich mir für die gesamte Bildung, nicht nur für die frühe Bildung. Da sind Sachverstand und Leidenschaft gefordert. Zentral ist für die Kitas vor allem mehr Flexibilität und Schnelligkeit in der Bereitstellung von Räumen. Wenn ich durch die Städte gehe und sehe, wie viele freie Räume wir haben, überall: Da könnten wir morgen anfangen, mit Kindern zu arbeiten. Alles ist besser, als die Kinder unversorgt auf der Straße stehenzulassen. Wir brauchen kurze Wege und schnelle Entscheidungen in den Baubehörden und auch ressortübergreifend.

Um den Kita-Alltag für Beschäftigte und Kinder zu verbessern, was ist außerdem nötig?

Das können wir nicht in Gruppen mit 23 Kindern machen. Dafür brauchen wir kleinere Gruppen. Bei Krippen sollten es nicht mehr als acht Kinder sein, bei den älteren 15, maximal 18. Das würde ja auch gleichzeitig die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten verbessern. Dann haben wir auch nicht mehr so eine Abwanderungswelle. Mein Appell: Es geht um mehr Achtung und Wertschätzung – den Kindern gegenüber, aber auch den Beschäftigten gegenüber. Ich bin überzeugt, wir würden das hinkriegen. Wenn wir wollen.

Gibt es denn jetzt schon eine Kita, die Ihren Vorstellungen entspricht?

Die gibt es, an mehreren Stellen in Deutschland. Zu meinen Traum-Kitas gehört die kommunale Einrichtung Heide-Süd in Halle/Saale, die in diesem Jahr unter anderem für ihr offenes Konzept den Deutschen Kita-Preis bekommen hat. Kinder und Eltern können dort den Alltag mitgestalten, ihre Wünsche stehen über geplanten Abläufen. Es gibt Handwerkstage, Projektwochen und mehrtägige Ausflüge, einfach viele Gelegenheiten für neue Abenteuer. Da ist jeder Tag spannend. Wer jetzt denkt, dass es dort keine Regeln gibt, irrt sich. Das alles funktioniert nur mit einer Struktur. Einer Struktur, die Freiräume eröffnet.

Interview: Dieter Sell, epd

Zur Person

Ilse Wehrmann, 73, ist Diplom- Sozialpädagogin. Sie gilt als eine der wichtigsten Expertinnen der frühkindlichen Bildung und hat viel Erfahrung im deutschen Kita-System. Im Freiburger Herder-Verlag hat sie eine Streitschrift vorgelegt unter dem Titel „Der Kita-Kollaps – Warum Deutschland endlich auf frühe Bildung setzen muss!“. epd/Bild: epd

Vgl.dazu auch: https://www.blaetter.de/ausgabe/2023/august/kita-krise-kollaps

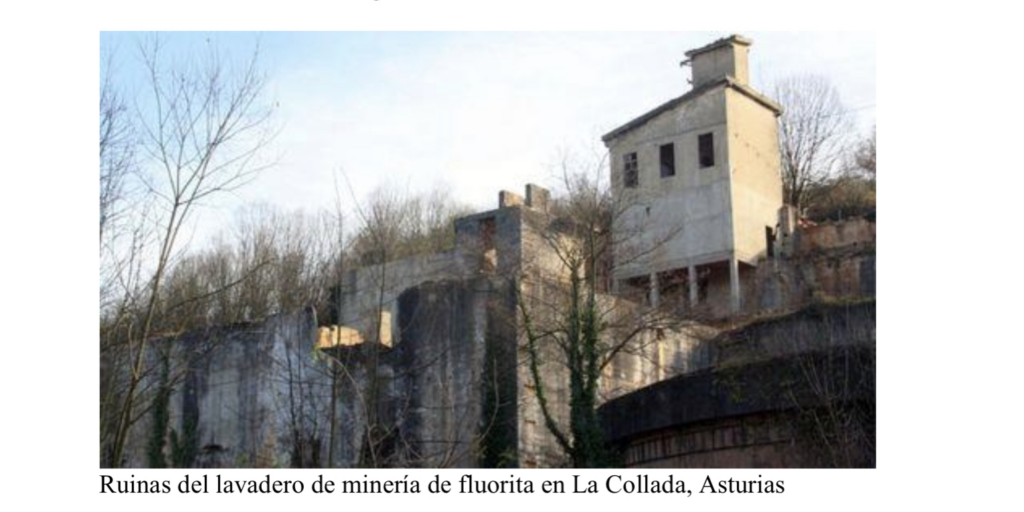

Der Geschäftsmann Ángel Pérez de Leza verkaufte Fluorit aus Caravia sowohl an die Alliierten als auch an die Deutschen in der Hitze des Francoismus im Zweiten Weltkrieg. Wenn man über den asturischen Bergbau spricht, denkt man in der Regel an Kohle. Asturien war (und ist) jedoch eine Potenz in Lagerstätten eines Minerals, das in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts eine enorme strategische Bedeutung hatte: Fluorit, oder Fluorespat. Dies ist eine Kombination aus letzterem Element und Kalzium, das neben anderen industriellen Anwendungen auch als Schmelzmittel in Stahlhärter verwendet wird. Sie ist noch in großen Mengen unter dem Boden des asturischen Ostens zu finden, insbesondere in Ribadesella, Caravia und Colunga.

Das Interesse, das Fluorit in den Jahren vor und während des Zweiten Weltkriegs hatte, ist daher offensichtlich, was einem schlauen Charakter der damaligen Zeit nicht unbemerkt blieb. Dies ist der Fall von Ángel Pérez de Leza, der zu einem mächtigen, wenn auch diskreten Geschäftsmann wurde, der in den politischen Turbulenzen jener Zeit perfekt segelte: Unter dem franquistischen Dach verkaufte er sowohl an die Alliierten als auch an Hitlers Deutschland.

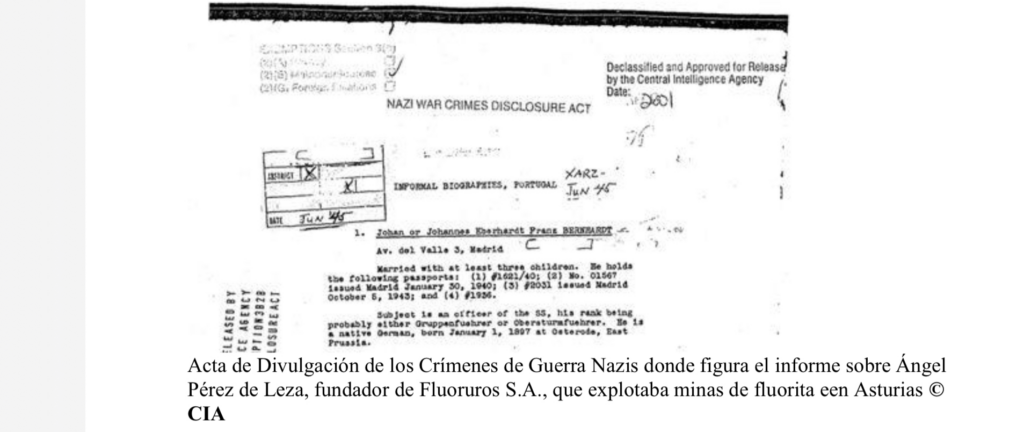

Nur eine Registerkarte der deklassifizierten Dateien der nordamerikanischen Spionageagentur CIA gibt die vollständige Darstellung des Charakters, über den nur wenige weitere Daten veröffentlicht wurden. Praktisch nichts in der damaligen Presse, keine Rezensionen oder Fotos, was bereits bedeutsam ist, wenn es um jemanden geht, der sehr mächtig wurde.

Damit reicht es jedoch aus, um anzufangen. Es handelt sich um ein 1945 datiertes Dokument, das zu den bedeutenden Nazi war crimes disclosure acts (Gesetze zur Offenlegung der Nazi-Kriegsverbrechen) gehört und zu seiner geheimen Zeit das Ergebnis der Arbeit einer von den USA gegründeten Arbeitsgruppe war, um Verbrechen und Schamlosigkeit (Spionage, wirtschaftliche und politische Handlungen…) sowohl der Nazis als auch des japanischen Reiches zu untersuchen. Er wurde vor etwa 15 Jahren von der Agentur deklassifiziert.

Dieses Protokoll beginnt konkret mit der Aussage von Johannes Eberhardt (oder Franz Bernhardt), dem Direktor des bekannten Nazi-Konglomerats Sofindus in Spanien, einer industriellen Handlung, die, kaum versteckt, sowohl Francos Geschäfte mit Hitler als auch Spionagearbeit umfasste. Auf Seite 6 des Berichts wird Ángel Pérez de Leza zitiert (die sie auch als Lesa, Losa oder Loza nennen) und dessen bekannter Wohnsitz das Hotel Gaylord’s in Madrid ist, das einer der luxuriösesten Orte der Hauptstadt war (von Hemingway in seinem Roman über den Spanischen Bürgerkrieg), der heute in Wohnungen umgewandelt wurde. Es ist daher nicht aufgeführt, dass er einen festen Wohnsitz in Madrid hatte. Sie ist in anderen Quellen angegeben, dass sie in Bilbao wohnte.

Pérez de Leza, erwähnen sie, hatte in Asturien die Firma Fluoruros S.A. gegründet (das war kein Geheimnis, es wurde von der BOE veröffentlicht), und sein Verwaltungsrat bestand auch aus Tomás de Bordegaray, Mariano Elorza, Rafael Pérez G. Salvador und Juan Mans Cordoni (oder Cordoni, heißt es später).

Das Erstaunliche ist, dass sie die Vielseitigkeit des Charakters offenbaren, denn „während des spanischen Bürgerkriegs gehörte Leza zum S.I.M. (Militärgeheimdienst) und jetzt glauben wir, dass er zur Gestapo gehört“, wie der Bericht wörtlich unterstreicht. In Wirklichkeit war die S.I.M. die republikanische Intelligenz, deren repressive Methoden, insbesondere des Anarchismus, ebenfalls brutal waren, so der Historiker Hugh Thomas und andere. Also entweder wechselte Leza später die Seite oder der CIA-Informant war verwirrt und bezog sich vielleicht auf die S.I.M.P, die Intelligenz der aufständigen Seite.

Wie dem auch sei, dies hinderte ihn nicht daran, saftige Geschäfte mit den Alliierten auf Kosten der asturischen Minen zu machen: „1941 oder 1942 besuchte Leza die Vereinigten Staaten und als er nach Spanien zurückkehrte, gab er bekannt, dass er zum Präsidenten der Internationalen Fluoruroskommission ernannt worden sei. Verhandlungen wurden mit der American Procurement Commission eröffnet, mit Juan Mans Cardoni als Verhandlungsführer zwischen der Kommission und Fluoruros“, heißt es in der Datei. Bordegaray und Elorza traten zurück, sagen sie ohne Erklärung, und wurden durch „Rodolfo Carneal (sic) und Carmelo Eguigurea“ (wahrscheinlich Eguiguren) ersetzt.

Die Daten sind unten etwas genauer. Schon mitten im Weltkonflikt, „zwischen Juli 1942 und August 1943, verkaufte Leza große Mengen Fluorespat an die USCC“ (US-Handelskammer). Es ist mehr als wahrscheinlich, dass Franco diese Handhabungen wusste und tolerierte; ihm konnte damals wenig entgehen. Andernfalls wäre Leza sehr schlecht gelaufen. Tatsächlich kommt es zu einer nicht überraschenden Wendung der Ereignisse: Leza versucht, die Amerikaner zur Unterzeichnung eines neuen Vertrages zu zwingen, und schließlich bricht die Beziehung zugunsten der Deutschen ab.

Pérez de Leza „kommt zu einer Vereinbarung mit Buttellier, dem Einkaufsdelegierten der Deutschen, über die Lieferung von Mineralien“ aus den asturischen Minen. Die Spione der Botschaft der

Briten teilen den Amerikanern mit, dass das Netzwerk Sofindus über den Kauf von Fluoruros verhandelt, mit der Verhandlung von „jemand namens Muller“ durch die Deutschen zusammen mit Leza und Pérez G. Salvador. Schließlich wird der Verkauf in der sehr beträchtlichen Menge von 20 Millionen Peseten vereinbart, „Teil der Zahlung in Schweizer Franken“, so dass es nicht schwer zu spüren ist, wo ein Teil dieses Kapitals hinterlegt wurde. Ein Ball mit allen Buchstaben, Währungen und Steueroasen.

Was seine späteren Aktivitäten betrifft, so gibt es nach seiner Rückkehr aus Südamerika in der Presse veröffentlichte Nachrichten über die Gründung der Firma Costa de Azahar S.A. durch einen Unternehmer namens Ángel Pérez de Leza, der aus Madrid gekommen war und dank seiner politischen Kontakte ab 1957 von unklaren Enteignungen in Castellón profitierte. Wahrscheinlich handelt es sich um dieselbe Person, nach einem zufälligen und sehr lukrativen Leben, dessen Nachruf La Vanguardia am 6. Dezember 1990 veröffentlicht und im Alter von 82 Jahren in Castellón verstorben ist.

DIENSTAG, 8. AUGUST 2023

Ist Donald Trump ein Faschist?

Ich möchte mit Ihnen über das F-Wort sprechen. Nein, nein – nicht das F-Wort.

Ich spreche über Faschismus.

Ist Donald Trump wirklich ein „Faschist“, wie einige behaupten würden?

Ist „autoritär“ ausreichend?

Der Begriff „Faschismus“ wird oft unpräzise verwendet, aber im Allgemeinen erkennt man Faschisten an ihrem Hass auf die „Anderen“, ihrem rachsüchtigen Nationalismus und der Unterdrückung Andersdenkender.

Um diese Ideen zu bekämpfen, müssen wir uns bewusst sein, was sie sind und wie sie zusammenhängen.

Untersuchen wir die fünf Elemente, die den Faschismus ausmachen, und was ihn vom Autoritarismus unterscheidet und gefährlicher macht als diesen:

1. Die Ablehnung der Demokratie zu Gunsten eines starken Mannes

Autoritäre Regime glauben, dass starke Führer notwendig sind, um die Stabilität zu erhalten. Daher ermächtigen sie starke Männer, Diktatoren oder absolute Monarchen, die soziale Ordnung durch den Einsatz von Gewalt aufrechtzuerhalten.

Faschisten hingegen betrachten starke Führer als Mittel, um herauszufinden, was die Gesellschaft braucht. Sie betrachten den Führer als die Verkörperung der Gesellschaft, als die Stimme des Volkes.

2. Schüren von Wut gegen kulturelle Eliten

Autoritäre Bewegungen können nicht erfolgreich sein, wenn sie nicht zumindest eine gewisse Unterstützung durch die etablierten Eliten erhalten.

Während faschistische Bewegungen oft versuchen, das Establishment zu kooptieren, sind sie weitgehend darauf angewiesen, Ressentiments und Wut gegen vermeintliche kulturelle Eliten zu schüren, weil sie angeblich normale Menschen verdrängen. Faschisten stacheln ihre Anhänger an, sich an den Eliten zu rächen.

Sie gründen politische Massenparteien und fordern deren Beteiligung. Sie ermutigen zur Gewalt.

3. Nationalismus, der auf „überlegener“ Rasse und historischen Blutlinien beruht.

Autoritäre sehen im Nationalismus ein Mittel, um die Macht des Staates zu behaupten.

Für Faschisten verkörpert der Staat das, was als „überlegene“ Gruppe angesehen wird – auf der Grundlage von Rasse, Religion und historischer Abstammung. Für Faschisten ist der Staat ein Mittel zur Durchsetzung dieser Überlegenheit.

Faschisten haben Angst vor Illoyalität und Verdrängung durch Gruppen, die nicht dieselbe Rasse oder Blutlinie haben. Faschisten ermutigen ihre Anhänger, solche „Anderen“ zu Sündenböcken zu machen, sie zu vertreiben und manchmal sogar zu töten.

Faschisten glauben, dass Schulen und Universitäten Werte lehren müssen, die die dominante Rasse, Religion und Blutlinie verherrlichen. Schulen sollten keine unbequemen Wahrheiten über das Versagen der dominanten Rasse lehren.

4. Verherrlichung von roher Kraft und heldenhaften Kriegern.

Das Ziel des Autoritarismus ist es, die staatliche Macht um jeden Preis zu erlangen und zu erhalten. Für Autoritäre kommt „Stärke“ in Form von großen stehenden Armeen, die ihre Herrschaft durchsetzen können. Sie streben nach Macht, um Macht auszuübenFaschisten streben nach staatlicher Macht, um ihr vorgebliches Ziel zu erreichen: die Verwirklichung ihrer Vorstellung von der Gesellschaft.

Der Faschismus erreicht dieses Ziel, indem er diejenigen belohnt, die wirtschaftlich und physisch gewinnen, und diejenigen verunglimpft oder ausrottet, die verlieren. Der Faschismus beruht auf organisiertem Mobbing – einer Form des Sozialdarwinismus.

Für den Faschisten sind Krieg und Gewalt Mittel zur Stärkung der Gesellschaft, indem er die Schwachen ausmerzt und die heldenhaften Kämpfer verherrlicht.

5. Geringschätzung von Frauen und LGBTQ+ Menschen

Der Autoritarismus setzt Hierarchien durch. Es geht um Ordnung.

Die faschistische Vorstellung von Ordnung ist auf eine bestimmte Hierarchie der männlichen Dominanz ausgerichtet. Der faschistische „heroische Krieger“ ist männlich. Frauen werden auf untergeordnete Rollen verwiesen.

Im Faschismus wird alles, was die traditionelle heroische männliche Rolle des Beschützers, Versorgers und Beherrschers der Familie in Frage stellt, als Bedrohung der sozialen Ordnung angesehen.Faschismus versucht, homosexuelle, nicht-binäre, transgender und queere Menschen zu eliminieren, weil man glaubt, dass sie den heroischen männlichen Krieger herausfordern oder schwächen.

Diese fünf Elemente des Faschismus passen zusammen und verstärken sich gegenseitig.

Die Ablehnung der Demokratie zugunsten eines starken Mannes hängt davon ab, dass der Volkszorn geweckt wird.

Der Volkszorn stützt sich auf einen Nationalismus, der auf einer angeblich überlegenen Rasse oder Ethnie beruht.

Diese überlegene Rasse oder Ethnie wird durch eine sozialdarwinistische Vorstellung von Stärke und Gewalt gerechtfertigt, wie sie von heroischen Kriegern vorgelebt wird.

Stärke, Gewalt und der heldenhafte Krieger sind auf männliche Macht ausgerichtet.Diese überlegene Rasse oder Ethnie wird durch eine sozialdarwinistische Vorstellung von Stärke und Gewalt gerechtfertigt, wie sie von heroischen Kriegern verkörpert wird.

Stärke, Gewalt und der heldenhafte Krieger sind auf männliche Macht ausgerichtet.

Diese fünf Elemente finden in Donald Trump ihren genauen Ausdruck. Seine einzigartige amerikanische Version des Faschismus ist weitgehend im weißen christlichen Nationalismus verwurzelt. Das ist die Richtung, in die sich der größte Teil der Republikanischen Partei jetzt bewegt. Es reicht nicht aus, Trump und die Verfechter seiner Ideen als autoritär zu bezeichnen, wenn sie in Wirklichkeit etwas viel Schlimmeres befürworten: Faschismus.

Aberglaube

Wie wir alle wissen, ist Demokratie für sich genommen kein Schutz gegen Völkermord und Diktatur. Jesus wurde per Volksentscheid, also nach demokratischer Abstimmung, hingerichtet. In den USA läuft jetzt eine Reality Show, in der nicht durch eine demokratische Wahl, sondern nur durch einen funktionierenden Rechtsstaat verhindert werden kann, dass ein ggf. verurteilter Verbrecher Staatspräsident wird. Diesen »Rechtsstaat« gab es nicht in Weimar. 1933 war Adolf Hitler die Folge. In Jerusalem sind sie gerade dabei, den Obersten Gerichtshof abzuschaffen.

»Demokratie pur« 🔻 als

Die Bundesregierung schweigt.