Lübeck Kultur: Ziegengespräche

Verfassungsblock vom 13.3.2021

Kartellrecht gehört nicht zu den Rechtsgebieten, die uns regelmäßig beschäftigen hier auf dem Verfassungsblog. Mergers and Acquisitions, Konzerne im Wettbewerb, Preisabsprachen und Marktmanipulation – das ist kaum noch öffentliches Recht, das ist Privatwirtschaft, davon verstehen wir weder viel noch interessieren wir uns dafür sehr.

Um so spannender finden wir aber, was gerade in den USA passiert. Dort stellt bekanntlich gerade Präsident Biden sein Regierungsteam zusammen, und zwei besonders einflussreiche Posten werden voraussichtlich an Kartellrechtsprofessor_innen gehen: Tim Wu und Lina Khan kommen beide von der Columbia-Universität, und beide sind berühmt für die Schärfe ihrer Kritik an Big Tech und am bisher etablierten Antitrust-Law-Paradigma. Jetzt werden sie die Chance bekommen, ihre wissenschaftlichen Theorien in die Regierungspraxis umzusetzen.

Lina Khan steht obendrein für einen Generationswechsel. In der Regierung des ältesten Präsidenten, der die USA regiert hat, soll die 32-Jährige offenbar, wenn sie im Senat bestätigt wird, in der Federal Trade Commission über den Wettbewerb in den USA wachen.

Welche Linie sie dabei wohl verfolgen wird, kann man einem Paper entnehmen, das sie noch als Studentin geschrieben und 2017 im Yale Law Journal veröffentlicht hat und zu einem der einflussreichsten wissenschaftlichen Artikel der Gegenwart geworden ist.

Der Generationswechsel steckt schon im Titel des Aufsatzes: ‚Amazon’s Antitrust Paradox‘, eine Anspielung auf das 40 Jahre zuvor erschienene Buch ‚The Antitrust Paradox: A Policy at War with Itself‘ von Robert Bork, das seinerseits im amerikanischen Wettbewerbsrecht damals keinen Stein auf dem anderen ließ.

In den Nachkriegsjahrzehnten hatten die Behörden und Gerichte streng darüber gewacht, dass sich keine Marktstrukturen entwickeln, die für den Wettbewerb schädlich sind. Kein Player sollte so groß werden, dass er seine Macht dazu nützen kann, Wettbewerber aus dem Markt zu kicken.

Das, so Bork und die Anhänger der Chicago School, sei aber ganz verkehrt: Anstatt Zusammenschlüsse und Unternehmenskäufe zu blockieren und so schwächere Wettbewerber vor der Konkurrenz der Großen abzuschirmen, sollte sich das Wettbewerbsrecht auf die Verbraucher_innen konzentrieren: Die sollen keine überteuerten Preise zahlen müssen. Alles andere ist aus dieser Sicht irrelevant

Drei Jahre nach Erscheinen des Buchs wurde Ronald Reagan Präsident. Schon zuvor hatte der Supreme Court sich Borks wettbewerbsrechtlicher Sichtweise angeschlossen.

Die Ära der Corporate Raiders und der M&A-Großkanzleien begann, riesige multinationale Konzerne entstanden, und tatsächlich: auf die Verbraucherpreise wirkte sich das offenbar nicht weiter schädlich aus.

Im Gegenteil. Diese Konzerne waren so effizient, dass sie ihre Waren und Leistungen immer billiger anbieten konnten. Die Marktmacht bestimmter Unternehmen wuchs ins Unermessliche, die Alarmanzeigen des Wettbewerbsrechts blieben doch stets im grünen Bereich.

Dass diese Riesen Verluste in Kauf nehmen könnten, nur um die Wettbewerber in den Ruin zu treiben – das, so dachten Bork und Kollegen, sei ohnehin nicht zu befürchten. Das sei ja irrational. Das mache doch keiner, und wenn doch, dann nicht für lange.

Dass die Riesen ihre Lieferanten zusammenkaufen, um ihre Wettbewerber von ihren Lieferketten abzuschneiden, sei gleichfalls völlig unproblematisch: Wenn sie dadurch effizienter werden und billiger anbieten, dann um so besser; wenn nicht, dann würden sie die Folgen ihres Fehlers von allein zu spüren bekommen.

Dann kam das Internet und die Digitalisierung. Dotcom-Startups und Tech-Innovatoren sammelten Milliardensummen an Kapital ein, und was sie ihren Investoren versprachen, waren nicht Gewinne. Sondern Wachstum. Solange dieses Versprechen gilt und geglaubt wird, ist es überhaupt nicht irrational, Verluste auch dauerhaft in Kauf zu nehmen, um den Wettbewerb aus dem Markt zu drängen.

Entlang der Lieferkette zu expandieren, ist nicht länger nur ein harmloses Mittel, die eigene Effizienz zu steigern, sondern der Weg, auf dem man vom Betreiber einer Marktbude zum Eigentümer des ganzen Marktplatzes wird, zum Betreiber der Plattform, auf der alle kaufen und verkaufen, aber nur einer von allen alles weiß.

Das ist längst die Welt in der wir leben vierzig Jahre nach Borks Buch – eine Welt, beherrscht von Unternehmen, die alle Chicago-Annahmen durchstreichen, die ihre Dominanz überhaupt erst möglich gemacht haben. Und kein Unternehmen verkörpert dies so sehr wie Amazon.

Im Licht von Lina Khans Artikel und der realen Existenz von Amazon et al. erscheint die Lehre der Chicago-Schule als müde und hohle Ideologie, die niemanden mehr zu überzeugen vermag, der nicht an ihrem Fortbestand ein handfestes materielles Interesse hat.

Meine Generation hat an diese Ideologie einmal geglaubt, so wie die Generation vor uns an den Kommunismus. Die Ideologie ist tot. Die Monster, die sie schuf, sind sehr lebendig. Möge es Lina Khan und ihren Mitstreiter_innen gelingen, sie zu (z)erschlagen.

Wolfgang Thierses vergeblicher Kampf gegen die Windmühlen

NYTimes 3.März 2021. von Nicholas Fandos.

https://www.nytimes.com/by/nicholas-fandos

Das Repräsentantenhaus verabschiedet eine wegweisende Wahlrechtsänderung, die auf staatliche Beschränkungen abzielt

Das Omnibus-Gesetz über Wahlrecht, Ethik und Wahlkampffinanzen würde die von republikanischen Bundesstaaten erlassenen Wahlrechtsbeschränkungen aufheben, doch im Senat steht ein harter Kampf bevor.

Die Demokraten im Repräsentantenhaus setzten am Mittwoch gegen den vereinten Widerstand der Republikaner eine weitreichende Erweiterung des Bundeswahlrechts durch und eröffneten damit eine neue Front in einer tobenden nationalen Debatte über Wahlen, die darauf abzielt, den Versuchen der G.O.P. entgegenzuwirken, den Zugang zu den Wahlurnen einzuschränken.

Der Gesetzesentwurf, der mit 220 zu 210 Stimmen, größtenteils entlang der Parteigrenzen, angenommen wurde, würde die bedeutendste Erweiterung des bundesstaatlichen Wahlrechtsschutzes seit den 1960er Jahren darstellen, wenn er Gesetz würde.

Es zielt darauf ab, neue nationale Anforderungen aufzuerlegen, die restriktive staatliche Wählerausweisgesetze abschwächen, eine automatische Wählerregistrierung vorzuschreiben, die Früh- und Briefwahl zu erweitern, es schwieriger zu machen, Wählerlisten zu bereinigen und das Wahlrecht für ehemalige Schwerverbrecher wiederherzustellen – Änderungen, die Studien zufolge die Wahlbeteiligung erhöhen würden, insbesondere bei rassischen Minderheiten.

Die Abstimmung war der jüngste Versuch der Demokraten, republikanische Bestrebungen in den Staatshäusern im ganzen Land zurückzuschlagen, neue Barrieren für die Stimmabgabe zu errichten, die die Macht der Republikanischen Partei inmitten falscher Behauptungen über grassierenden Wahlbetrug festigen würden, die vom ehemaligen Präsidenten Donald J. Trump und vielen seiner Verbündeten im Kongress verkündet wurden.

Aber die Maßnahme, die von Präsident Biden unterstützt wird, scheint für jetzt im Senat zum Scheitern verurteilt zu sein, wo die republikanische Opposition es fast unmöglich machen würde, die 60 Stimmen zu bekommen, die für eine Verabschiedung erforderlich sind.

Die Demokraten haben geschworen, das Gesetz trotzdem zur Abstimmung zu stellen, und die Progressiven haben bereits geplant, die republikanische Obstruktion des Gesetzes zu nutzen, um ihre Argumente für die Abschaffung des legislativen Filibusters in den kommenden Monaten aufzubauen.

„Alles steht auf dem Spiel. Wir müssen dieses Rennen gewinnen, diesen Kampf“, sagte Sprecherin Nancy Pelosi, Demokratin aus Kalifornien, als sich die Demokraten vor der Abstimmung auf den Stufen des Kapitols versammelten. „Zur gleichen Zeit, in der wir uns hier versammeln, um unsere Demokratie zu ehren, werden im ganzen Land über 200 Gesetzesentwürfe zusammengestellt und Bestimmungen vorgelegt, um die Wahl zu unterdrücken.“

Der 791-seitige Gesetzesentwurf, der von den Demokraten als H.R. 1 bezeichnet wurde, um seine Bedeutung für ihre Agenda widerzuspiegeln, würde auch parteiisches Gerrymandering beseitigen, neue Transparenz über dunkles Geld, das zur Finanzierung von Kampagnen verwendet wird, auferlegen, die Ethikstandards der Regierung verschärfen und eine öffentliche Finanzierungsoption für Kongresskampagnen schaffen.

Die Prominenz der Debatte zeigte, wie sehr der Kampf um die Wahlgesetze auf dem Spiel steht, sowohl für die Art und Weise, wie die Amerikaner ihr Wahlrecht ausüben, als auch für die Art und Weise, wie beide Parteien die politische Macht bündeln.

Während der Kongress jahrzehntelang daran gearbeitet hat, den Zugang zu den Wahlurnen zu erweitern, oft mit parteiübergreifender Unterstützung, ist das Thema in den letzten Jahren stark parteiisch geworden, da sich die Demografie und die politischen Koalitionen verschoben haben und die Republikaner zu dem Schluss gekommen sind, dass sie von einer geringeren Wahlbeteiligung profitieren, insbesondere in den Städten.

„Man kann auf der Basis seiner Ideen und der Programme, die man vorlegt, gewinnen, und das ist es, wofür wir uns entschieden haben“, sagte der Repräsentant John Sarbanes, Demokrat aus Maryland und einer der führenden Autoren des Gesetzes. „Oder Sie können versuchen, zu gewinnen, indem Sie die Wahl unterdrücken, unfaire Bezirke im ganzen Land ziehen und großes Geld einsetzen, um Desinformationen zu verbreiten.“

Die Republikaner brachten bemerkenswert ähnliche Argumente vor, versuchten aber, sie gegen die Demokraten zu wenden. Während sie nicht direkt dafür plädierten, die Wahl zu erschweren, sagten sie, dass die Staaten – nicht die Bundesregierung – am besten in der Lage seien, zu bestimmen, wie sie ihre Wahlen mit Integrität durchführen, und dass der Gesetzentwurf zu zügellosem Betrug führen würde, von dem liberale Kandidaten profitieren würden.

Im Moment scheinen die Republikaner die Oberhand zu haben. Staaten unter konservativer Kontrolle haben es in den letzten Jahren geschafft, neue Strengen einzuführen, die Studien zufolge schwarze Wähler und solche, die in städtischen Gebieten leben, unverhältnismäßig stark betreffen. Befürworter argumentieren, dass diese Schritte notwendig sind, um möglichen Wahlbetrug zu bekämpfen. Doch seit der Niederlage Trumps im November haben sich die Bemühungen mancherorts beschleunigt: Die Bundesstaaten versuchen, die Gesetze zur Wähleridentifikation zu verschärfen, die Briefwahl oder die vorzeitige Stimmabgabe zu erschweren und die Rolle, die externe Gruppen bei der Unterstützung der Wähler spielen können, zu begrenzen.

Und am Dienstag, der konservativ-dominierte Oberste Gerichtshof signalisierte, dass er wahrscheinlich zwei restriktive Arizona Wahlmaßnahmen aufrechterhalten und möglicherweise weiter an der Voting Rights Act von 1965 Chip festhält. Ein Urteil des Gerichts aus dem Jahr 2013 hatte wichtige Bestimmungen zur Durchsetzung des Gesetzes gekippt und damit den Weg für den Erfolg vieler republikanisch geführter Bundesstaaten bei der Einführung neuer Regeln geebnet.

Insgesamt haben Gesetzgeber in 43 Bundesstaaten mehr als 250 Gesetzesvorlagen eingebracht, die das Wahlrecht verschärfen würden, so das Brennan Center for Justice an der New York University. Das prominenteste Beispiel ist Georgia, wo die republikanische Führung nach dem unerwarteten Wahlsieg der Demokraten unverdrossen versucht, den Zugang zu den Wahllokalen einzuschränken, indem sie die Briefwahl und die vorzeitige Stimmabgabe an Sonntagen stark einschränkt, wenn viele schwarze Wähler nach dem Gottesdienst ihre Stimme abgeben.

„In der Schlange stehen, um zu wählen, ist keine Wählerunterdrückung“, sagte die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene, eine Republikanerin aus dem Bundesstaat, am Mittwoch während der Debatte in Washington. „Es ist einfach ein Teil des Wahlprozesses. Genauso wie die Leute in der Schlange stehen, um Lebensmittel im Supermarkt zu kaufen.“

Die abschließende Prüfung des Wahlgesetzes fand statt, nachdem das Repräsentantenhaus eine andere führende liberale Priorität verabschiedet hatte, ein wichtiges Polizeigesetz zur Bekämpfung von Rassendiskriminierung und übermäßiger Gewaltanwendung bei der Strafverfolgung. Die Gesetzgeber verabschiedeten das Gesetz erstmals im letzten Sommer, um auf eine Welle von Forderungen nach Rassengerechtigkeit nach den Morden an schwarzen Amerikanern im ganzen Land zu reagieren, aber damals wie heute stieß es auf den Widerstand der Republikaner, die bescheidenere Änderungen vorschlugen. Die Abstimmung fiel mit 220 zu 212 Stimmen aus, weitgehend entlang der Parteigrenzen.

Es wird erwartet, dass die Demokraten im Repräsentantenhaus und die Republikaner im Senat mit ihren konkurrierenden Gesetzesentwürfen nächste Woche die Gespräche wieder aufnehmen werden, um die Meinungsverschiedenheiten über die von den Demokraten vorgeschlagenen Einschränkungen bei der Anwendung tödlicher Gewalt und über Änderungen, die die Verfolgung von Polizeibeamten bei Fehlverhalten erleichtern sollen, zu klären. Aber es gab wenig Optimismus für einen sofortigen Durchbruch.

Die Abstimmungsbestimmungen von HR 1 wurden ursprünglich von dem im letzten Jahr verstorbenen Abgeordneten John Lewis, einem Demokraten aus Georgia und Ikone der Bürgerrechte, entworfen.

Sollte der Gesetzentwurf Gesetz werden, müssten die Bundesstaaten automatisch die Wahlberechtigten registrieren, mindestens 15 aufeinanderfolgende Tage für die vorzeitige Stimmabgabe bei den Bundeswahlen vorsehen und Briefwahlstellen einrichten, wie sie Trump fälschlicherweise als Grund für Wahlbetrug nennt. Es würde es viel einfacher machen, per Post zu wählen und viel schwieriger, Wähler aus den Listen zu streichen.

Die Gesetzgebung zielt auch auf die parteiische Aufteilung der Sitze im Repräsentantenhaus ab und verlangt von den Bundesstaaten, dass sie unabhängige Kommissionen einsetzen, um Bezirke zu ziehen, die auf unpolitischen Maßstäben basieren und nicht auf solchen, die den Einfluss einer Partei gegenüber einer anderen maximieren. Beide Parteien betreiben Gerrymandering, aber die Praxis hat in den letzten zehn Jahren eher die Republikaner begünstigt. Mit den neuen Wahlbezirken, die in diesem Herbst gezogen werden sollen, werden die Republikaner voraussichtlich noch größere Gewinne erzielen.

Die Demokraten beabsichtigen, in den kommenden Monaten eine gesonderte Abstimmung über ein Gesetz abzuhalten, das die vom Obersten Gerichtshof gekippten Bestimmungen des Voting Rights Act wiederherstellt. Die Herausforderung für die Demokraten besteht darin, einen der Gesetzesentwürfe durch einen 50-50-Senat zu bringen, in dem 10 Republikaner mit Ja stimmen müssten. Unter Herrn Trumps Führung hat die Republikanische Partei eine zunehmend harte Taktik in Bezug auf das Wahlrecht und andere Initiativen zur Überholung der Regierung angenommen, wobei sie sich um seinen politischen Stil des „Winner-take-all“ und die unverhohlenen Lügen schart, auf denen er seinen Versuch gründete, seine Wahlniederlage umzukehren.

„Dieses Monster der demokratischen Regierung muss gestoppt werden,“ sagte Mr. Trump am vergangenen Wochenende auf der Conservative Political Action Conference. „It cannot be allowed to pass.“

Die Demokraten haben es bisher abgelehnt, die Regeln des Senats zu ändern, damit sie Gesetze mit 51 statt 60 Stimmen durchbringen können. Aber die Befürworter der Abschaffung des Filibusters glauben, dass die festgefahrenen Wahlrechtsgesetze sich letztendlich als die überzeugendsten erweisen könnten, um moderate Senatoren zu gewinnen, die zögern, den Schritt zu unterstützen.

„Das Wahlrecht ist die Voraussetzung für alle anderen Rechte, und wir müssen alles tun, um die Stimmen des Volkes in unserer Demokratie zu bewahren“, sagte Senator Raphael Warnock, einer der Demokraten aus Georgia, dessen Sieg die neuen Wahlgesetze des Staates ausgelöst hat. „Ich denke, die Probleme sind dringend genug, um alle Optionen auf den Tisch zu legen.“

Catie Edmondson trug zur Berichterstattung bei.Nicholas Fandos ist Kongresskorrespondent mit Sitz in Washington. Er berichtet seit 2017 über den Capitol Hill und hat dabei zwei Bestätigungsverfahren des Obersten Gerichtshofs, zwei historische Amtsenthebungsverfahren gegen Donald J. Trump und unzählige Gesetzesentwürfe dazwischen begleitet.

In breit angelegten und gut lesbaren Artikelreihen in der Zeitschrift „Kunstforum International“ setzt sich der Leiter der Lübecker Overbeck-Gesellschaft (seit 2015), Dr. Oliver Zybok, einer Tochtergesellschaft der „Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeiten“ (Gemeinnützige), mit dem Zustand der Theorie und Praxis von Gegenwartskunst, Politik, Moral und Demokratie auseinander.

Er hat in der Zeitschrift Kunstforum International mehr als 70 Artikel über Kunst und Künstler:innen von nationaler und internationaler Geltung verfasst (https://www.kunstforum.de/person/zybok-oliver/). Der richtige Mann am richtigen Platz, denn es geht in Lübeck um die Arbeit an einem Kulturentwicklungskonzept. In Band 205 von Kunstforum International betitelt „Vom Ende der Demokratie“, beschreiben Raimer Stange und Oliver Zybok (https://www.kunstforum.de/band/2010-205-vom-ende-der-demokratie-manifesta-8/) etwa den Zustand der modernen Malerei angesichts des aus ihrer Sicht 2010 eingetretenen Endzustandes der Demokratie.

2020 reflektiert die Herausgeberin der Zeitschrift in Band 268 unter dem Titel “Gegenwartsbefreiung Malerei„, (https://www.kunstforum.de/artikel/zwischen-moral-und-ideologie/) klipp und klar, was die Leser:in in dem aktuellen Themenband dieser Zeitschrift 10 Jahre nach dem Ende der Demokratie in der modernen Malerei und Kunst zu erwarten hat:

…“Dieser Themenband blickt auf aktuelle Positionen und Diskussionen, greift sie auf und trägt sie weiter: in umfassenden Bildschauen und Essays, sowie Gesprächen mit z.B. Hans Ulrich Obrist und Katharina Grosse diskutieren die Herausgeberin und weitere Autor*innen neue Tendenzen der Malerei im 21. Jahrhundert. Es wird deutlich: Die gegenwartsbefreite Malerei löst sich von konzeptuellen Absicherungen, Materialdiskursen und distanzierenden Reduktionen. Sie muss keine ästhetisch-philosophische Zwiesprache im akademischen Beichtstuhl mehr halten, wie so oft in der Vergangenheit. Politisch, abstrakt, figurativ oder surreal – Heute wird gemalt, was gemalt werden soll.“.

Da kann man der Autorin zunächst nur zustimmen und freut sich auf ein neues, vielleicht epochales Kapitel der Kunst der Zukunft – ohne akademischen Beichtstuhl. Was soll man sich aber darunter vorstellen, eine Malerei „ohne akademischen Beichtstuhl“?

Wie bereits in dem von Oliver Zybok und Raimar Stange 2010 herausgegebenen Band Vom Ende der Demokratie werden im Band Gegenwartsbefreiung Kunst und Künstler vorgestellt, die – aus der Sicht der Herausgeber – zu diesem Thema passen, also offenbar gegenwartsbefreit sind. Die vorgestellten Werke werden zeitlich, stilistisch oder nach Kriterien eingeordnet, die von einem bunten Strauß sozialpsychologischer, soziologischer, politologischer und philosophischer Theorien und anerkannten Persönlichkeiten angeboten werden, deren Namen und Urteil unter Kenner:innen für Aufmerksamkeit sorgt.

Eine Auseinandersetzung mit den Kriterien dieser Einordnung, mit den Maßstäben der Beurteilung und ihrem Vorverständnis erfolgt indes nicht: „Heute wird gemalt, was gemalt werden soll“. Dieses Diktum genügt zur Begründung, wie es im zitierten Eingangsstatement steht. Und man könnte ironisch hinzufügen, da das Ende der Demokratie, und damit der Jüngste Tag in der Geschichte unserer Verfassung (Demokratie) eingeläutet ist, ist es wohl auch überflüssig, sich mit ästhetisch-philosophisch begründeter Kritik zu befassen. Lasst diese Kritik dort, wo sie hingehört, im Beichtstuhl!

Wo stehen sie denn in Lübeck, solche Beichtstühle? In Lübeck stehen solche Beichtstühle vielleicht irgendwo in der Universität, in der Musikhochschule bei Rico Gubler, bei Wolfgang Sandberger in der Eschenburg-Villa auf dem Jerusalemsberg (wie passend !), bei Cornelius Borck in der Königstraße oder hat Hans Wißkirchen gerade Beichtdienst in der Schildstraße? Der Stuhl des SH Festivals ist mit Christian Kuhnt bereits weitergezogen in die Kreativwirtschaft der Golan-Kulturwerft.

Wie dem auch sei, man tut jedenfalls gut daran, sich als Betrachter:in von Kunst von derartigem akademischem Firlefanz nicht ablenken zu lassen. Beim Genuss der von Zybok und Stange – aus kundiger Sicht – ausgewählten Meisterwerke und Projekte der Moderne sind sie störend. Die neue Botschaft heißt nämlich: “Gegenwartsbefreiung“. Und die dazu angesagte Wahrnehmungsvariante ist wohl: „Werft den Ballast ästhetisch-philosophischer Nachdenklichkeit ab. Lasst das akademische Abrakadabra. Haltet euch bereit für den Abflug in‘s Himmlische Jerusalem.“ Denn an das Himmlische Jerusalem denken alle, wenn es um Heilsversprechen geht.

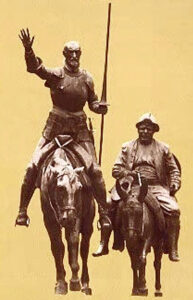

Derartige Heilsversprechen sind von Alters her Ausdruck für den Traum der Träume. Das zukünftige Leben auf Erden im Einklang mit Gott. Von Lübecks Zukunft ist hier offensichtlich auch die Rede ( https://michaelbouteiller.de/wp-content/uploads/2021/03/Himmlisches-Jerusalem-.pdf

Jedenfalls nimmt das Gedicht „Die Silhouette von Lübeck“ von Reiner Kunze auf unser himmlisches Stadtbild Bezug:

„damit die erde hafte am himmel,

schlugen die menschen

kirchtürme in ihn

sieben kupferne nägel,

nicht aufzuwiegen

mit gold“ .

Ein derartiges Zukunftsversprechen fasziniert. Es entwickelt große motivierende Kraft. Es ist das verführerische Bild einer von den Lasten der Vergangenheit befreiten Zukunft, das uns in den Bann zieht. Religionsgründer benutzen es, aber auch Rattenfänger.

Der Lübecker Jonas Geist (1936-2009) hat dieses Bild vom Himmlischen Jerusalem schon 1976 umfassend kritisiert (Versuch, das Holstentor zu Lübeck im Geiste etwas anzuheben. Wagenbach, Berlin 1976). Und wir täten in seinem Sinne gut daran, mit ihm zu hinterfragen, was solche Überlegungen mit den Interessen und Bedürfnissen derjenigen zu tun haben, die uns in der Stadt versprechen, das Holstentor erneut im Geiste anzuheben. Vielleicht nicht bis ganz in den Himmel, aber doch bis hin zur ersehnten internationalen Geltung der Stadtkultur, hin zur „organischen Kulturstadt“, wie das die Vorlage „Kulturentwicklungsleitlinien der HL vom 8.10.2020 vorschlägt.

Oliver Zybok jedenfalls hat die in der Zeitschrift Kunstforum International genannten Zeichen der Zeit erkannt. Zusammen mit der Muttergesellschaft der Overbeck-Gesellschaft, der Gemeinnützigen, mit der Possehl-Stiftung und vielen anderen Spender:innen, mit St.Petri, den Lübecker Nachrichten als Medienpartner und der Hansestadt Lübeck hat er 2020 als Initiator und Kurator Jonathan Meese zu einem großen Stadtprojekt nach Lübeck geholt.

Meese ist ein Musterbeispiel für die Art von Künstler der Gegenwartsbefreiung, die Oliver Zybok in seinen Artikeln im Kunstform International beschreibt. Jonathan Meese als der Propagandist und Diktator der Kunst erfüllt alle Voraussetzungen der Gegenwartsbefreiung der Kunst. Mit seiner Botschaft von der Diktatur der Kunst ist er genau der richtige Verkünder am richtigen Ort: im Himmlischen Jerusalem Lübeck (vgl.dazu https://michaelbouteiller.de/?page_id=1575).

Hier findet er die ideale Kulisse für seinen Auftritt. 31.000 Besucher:innen an den Kultstätten der Gegenwartsbefreiung (LN vom 7.8.2019 https://www.ln-online.de/Nachrichten/Kultur/Kultur-im-Norden/Jonathan-Meeses-Abschiedsgeschenk-an-Luebeck-Kuenstler-schenkt-Kunsthalle-St.-Annen-zwei-Werke ) sind ein vielversprechender Anfang.

Der erste Schritt auf der Leiter ins Himmlische Lübeck ist also getan. Wir sind gespannt auf den zweiten Schritt: Das Lübecker Konzept einer Kulturentwicklung (KET)? Ein Beschluss in der Bürgerschaft steht in der nächsten Zeit an.

Was haben die präfaschistischen Umtriebe im Lübeck der 1920er Jahre mit den heute in der Stadt diskutierten kulturpolitischen Leitlinien zu tun? Auf den ersten Blick nichts. Keiner der Akteure von heute steht in der Tradition antidemokratischer Verschwörung von damals.

Alle – so darf unterstellt werden – sind guten Willens bemüht, die Kulturstadt Lübeck voranzubringen. Und natürlich steht die Possehl-Stiftung mit all ihrer segensreichen Arbeit für die Stadt nicht in dem Verdacht, den deutschnationalen Traum ihres Namensgebers realisieren zu wollen.

Auf den zweiten Blick aber doch etwas Entscheidendes: Die Frage nämlich, wie wir heute mit den geschichtlichen Lehren aus der Zerstörung der Weimarer Republik umgehen, die die Mütter und Väter des Grundgesetzes zu ziehen versucht haben.

Der deutsche demokratische Wiederbeginn nach 1945 war auch ein »Nie Wieder«. Nie wieder Krieg. Nie wieder Meinungsmonopole à la Hugenberg. Nie wieder Macht ohne demokratische Kontrolle.

Demokratie und öffentliche Kontrolle als Prinzip für alle essentiellen Bereiche der Gesellschaft. Auch für die Kultur, „systemrelevant“, die Seele der Gesellschaft, kein Sahnehäubchen, sondern Grundnahrungsmittel. Die Kunst und der Kulturbetrieb sind für die Entwicklung unserer Ethik unverzichtbar. Ohne Fiktionen und ihre gesamtgesellschaftlichen Verbreitung ist moralische Erziehung unmöglich. Es ist kein Zufall, dass totalitäre Systeme die Kunstfreiheit einschränken – sie wollen die Einbildungskraft ihrer Untertanen begrenzen (Markus Gabriel, Moralische Fortschritt in dunklen Zeiten, universale Werte für das 21. Jahrhundert, Berlin 2020)

Viele sollen und müssen dazu beitragen. Und keineswegs nur die öffentliche Hand. Aber der Staat (die Stadt) muss die Rahmenbedingungen gestalten, Mindestfinanzierungen sichern usw. Die öffentliche Mitverantwortung für die Seele der Nation, genannt Kulturpolitik, kann und darf die Stadt nicht aus den Händen geben. Dies besser zu verstehen – dafür lohnt der Blick in die Vergangenheit.

Die Geschichte eines heute möglichen Tabubruchs in den Beziehungen zwischen Possehl-Stiftung und Stadt begann vor 100 Jahren. Am 1.Januar 1921 trat Dr. Johannes Neumann das Amt des regierenden Bürgermeisters des Freistaates Lübeck an. Damit begannen 12 Jahre des Präfaschismus in Lübeck (vgl.dazu https://michaelbouteiller.de/?page_id=808).

Neumann war zeitweise leitendes Mitglied des Alldeutschen Verbandes (ADV), der es im Deutschen Reich auf ca.150.000 Mitglieder brachte. Der ADV war der führende völkische Ideengeber auf lokaler-, landes- und Reichsebene. Er war ein Think Tank, u.a. von Großindustriellen finanziert und straff organisiert. Er führte ins Dritte Reich.

Der Industrielle und Medienmogul Hugenberg war ebenso ein führendes Mitglied des ADV wie der Förderer und Freund Neumanns in Lübeck, Emil Possehl. Possehl war – auch dank des Erbes seines Vaters Ludwig – der reichste und politisch sowie kulturell einflussreichste damalige Bürger der Stadt (vgl.Bernd Kreutzfeld, Der Lübecker Industrie-Verein,Lübeck 1969, S. 46 f. https://michaelbouteiller.de/wp-content/uploads/2021/03/Industrieverein.pdf) Er war leider 1919 verstorben und konnte deshalb den Werdegang seines Freundes nicht weiter verfolgen.

Hugenberg wiederum machte seinen verlässlichen Freund Neumann zum Aufsichtsratsvorsitzenden des Scherl-Verlages in Berlin und hatte ihn auf diese Weise in seiner Nähe und Hand. Der Scherl-Verlag wiederum war die ideologische Herzkammer des völkischen Medien-Imperiums Hugenbergs, der über eine geniale Konzernstruktur (https://bit.ly/3sfevBG) seinen Arm tief auch im Lübecker Freistaat hatte.

Der Lübecker Generalanzeiger war nämlich Mitglied des Hugenbergschen Anzeigenverbundes (Allgemeine Anzeigen GmbH ALA) und bildete zusammen mit den ebenso unter völkischer Leitung befindlichen Lübecker Blättern die Speerspitze der damaligen geistigen Konservativen Revolution vor Ort.

Davon war der normalen Lübecker Bevölkerung nichts bekannt. Auch Senat und Bürgerschaft wollten von dieser Berliner Nebentätigkeit und den Umtrieben ihres Bürgermeisters im völkischen Milieu nichts gewusst haben.

Seine kulturell tragende Rolle im Freistaat hatte Neumann Schritt für Schritt ausgebaut. Als Direktor der Gemeinnützigen, als im Kirchenrecht und kirchlichen Leben Hervortretender, als dem örtlichen ADV Vorsitzender und politisch-völkischer Aktivist.

Neumanns Tochter, Hildegard Heise, eine bis heute wenig beachtete großartige Fotografin, heiratete den für Lübeck bedeutsamen Direktor des St.Annen-Museums, Carl Georg Heise.

Die Krönung der kulturellen Lübecker Laufbahn Neumanns sollte dann die Leitung der Vorbereitungen eines Jahrhundert-Ereignisses und dessen Durchführung werden, die 700 Jahrfeier der Reichsfreiheit im Jahre 1926. Bekannte Persönlichkeiten reisten an.

Nur Hindenburg sagte leider ab. Dafür hielt der spätere Nobelpreisträger Thomas Mann im possehlschen Stadttheater die hochtönende, sich selbst preisende Lobrede „Lübeck als geistige Lebensform“. Die 1000 Mark Honorar waren ihm dafür ein willkommener Antrieb, schrieb er damals.

Alles in allem platzte die Strategie des Hugenberg-Zöglings Neumann. Julius Leber enthüllte das Komplott: Die Reichsregierung unter Wilhelm Marx sollte gestürzt und durch eine Diktatur abgelöst werden. Bürgermeister Neumann als Reichskanzler an der Spitze. Neumann trat am Morgen des Beginns der Jahrhundertfeierlichkeiten, am 3.Juni 1926, zurück. Der erste sozialdemokratische Bürgermeister Lübecks, Paul Löwigt, wurde gewählt. Er leitete die Feierlichkeiten.

Thomas Mann hielt am 6.Juni 1926 indes ungerührt von den umstürzenden Ereignissen in seiner Heimatstadt seinen viel beachteten Vortrag. Die Schulklassen zogen fröhlich durch die Stadt. Mahlaus Umzugsbilder erfreuten die Bevölkerung. Und niemand bemerkte – oder wollte es bemerken – die durch Julius Leber verhinderte – völkische Revolution in Lübeck.

Der kulturellen Stadtelite gelang indes ein erstaunliches mediales Kunststück als Beweis ihrer kulturellen Hegemonie über die Stadt. Es war m.E. der größte Erfolg der Konservativen Revolution des geistigen Lübeck der damaligen Zeit: Schweigen allerorten. Nichts als Schweigen. Übrigens bis heute.

Fake News (statt des Aufbegehrens über den Präfaschismus, spielte man das Hohe Lied vom Guten und Schönen im Lübecker Stadttheater) und der fehlende offene Diskurs zwischen den Lagern, waren in dem gespaltenen Lübeck der 1920er Jahre eine der Ursachen für den späteren Umschlag vom Präfaschismus in den Faschismus.

Heute steht die Stadt wieder vor einer wichtigen politischen Entscheidung. Heute wieder fehlt die gebotene öffentliche Auseinandersetzung über eine Richtungsentscheidung – diesmal allerdings nur – in der Lübecker Kulturpolitik. Es geht um die bisher unbestrittene Eigenständigkeit kulturpolitischer Entscheidungen von Stadt und Possehl-Stiftung. Wer bestimmt die Kulturpolitik der Stadtgemeinde? Die Gremien der Stiftung oder die Bürgerschaft?

Natürlich haben sich die Umstände seither geändert. Natürlich hat sich die kulturelle Spaltung unserer Gesellschaft seit dem Zusammengehen von SPD und CDU in der ersten Großen Koalition 1966 langsam verringert. Das ist gut so. Denn vorwärts gerichtete Kompromisse zwischen den ökonomischen Lagern und ihren Frontorganisationen waren und sind der Motor gesellschaftlicher Entwicklung.

Gleichwohl herrscht wieder Schweigen in der politischen Landschaft. Dabei geht es diesmal nicht um Diktatur oder Demokratie. Es geht nicht um Mord und Totschlag. Aber seit Jan 6 wissen wir genauer: Worte sind geplante Taten. Und – was immer schon bekannt war -, Kunst ist vorweggenommene Zukunft. Und: Kulturpolitik ist ein Stück geistige Steuerung gesellschaftlicher Einheiten. Die Produktion der Träume vom Morgen.

Wir kennen auch das Gegenmittel: Was vor Präfaschismus schützt, ist die Verteidigung städtischer, demokratisch legitimierter Kultur. Dank unserer Weimarer Geschichte wissen wir nämlich: Es ist ein Leichtes, unter dem Deckmantel demokratischer Wahlen eine politische Einheit zu übernehmen. Gegen all das hilft nur rechtzeitige Aufklärung.

Das Verbot der Indoktrination, das Gebot der Kontroversität und das Gebot der Schülerorientierung. Diese drei Maximen sind starke Waffen gegen den Präfaschismus. Sie werden ganz offenbar in der Lübecker Kulturpolitik nicht beachtet ( https://michaelbouteiller.de/?page_id=1793 ).

Dabei knüpft die anstehende Entscheidung über die künftige Organisation der Kulturverwaltung an einen Namen an, dessen unheilvolles Wirken in der Lübecker politischen Geschichte der Nachkriegszeit eigentlich keine Auswirkungen mehr gehabt haben sollte. Possehls Name verbindet sich heute im Wesentlichen mit der Stiftung gleichen Namens. Deren großartiges Wirken ist hier indes nicht gemeint.

Die andere Bedeutung des Namens Possehl, Emil Possehl als Treiber des völkischen (antisemitischen) Präfaschismus im Kaiserreich und der Weimarer Republik, steht im Fokus. Sein Versuch, über kulturelle Dominanz den Freistaat zu prägen.

Denn kulturelle Prägung würde die Stiftung des Herrenmenschen Possehl heutzutage zweifellos über die städtische Kulturpolitik gewinnen, wenn die zur Zeit zur Abstimmung in der Lübecker Bürgerschaft anstehende Vorlage vom 8.10.2020 – dazu noch ohne breiten öffentlichen Diskurs – angenommen würde: „Leitlinien zur Kulturentwicklung.“

Damit wäre nach 100 Jahren vollzogen, was Emil Possehl in seinem Todesjahr 1919 persönlich und mit seiner Stiftung damals eigentlich beabsichtigte und selbst nicht mehr erreichen konnte: die anhaltende kulturelle Prägung „seiner Stadt“. Das dülfersche Gebäude in der Beckergrube durch Spenden maßgeblich zu ermöglichen, war ja das eine. Die Herrschaft über die geistigen Inhalte „des alltäglichen städtischen Theaters“ auszuüben war dem klugen Despoten indes immer schon wichtiger.

Es geht denn auch nach hundert Jahren nicht mehr um den Einfluss eines durch und durch völkischen Machtmenschen. Es geht vielmehr heute um den ganz unschuldig daherkommenden Versuch, stikkum die kulturelle Dominanz der Meinungsträger:innen in der Stiftung seines Namens über die kommunalen Organe der Stadtgemeinde Lübeck herbeizuführen. Ich bin übrigens davon überzeugt, dass auch in den Gremien der Stiftung die Brisanz „der Kooperation“, die in der Vorlage vorgeschlagen wird, nicht hinreichend bekannt ist.

Diese Attacke sollte man jedenfalls als Lübecker Bürger:in abwehren. Possehl hin oder her. Possehl war – wie wir wissen – damals – nicht die Stadt. Seinerzeit gab es die Sozialdemokratie und den gegen das possehlsche geistige Erbe kämpfenden Julius Leber. Und Possehl ist auch heute (noch) nicht die Stadt.

Stattdessen sollte das öffentliche Ringen um eine demokratische Stadtkultur endlich beginnen ( https://bit.ly/3uemkcu). Auszüge der Verwaltungsvorlage vom 8.10.2020 und eine Einschätzung dazu findet man hier : https://bit.ly/3aH1hI4.

Mein persönliches Fazit: Weder in der Firma Possehl, noch in den Gremien der Stiftung weht heute der Geist des Gründers. Gleichwohl sollte jede Vermischung oder der Anschein vermieden werden. Die Stiftung unterstützt mit ihren privatwirtschaftlichen Gewinnen die Kultur der Stadt. Die Hansestadt Lübeck ist demgegenüber die Hüterin der öffentlichen Gelder von Stadt, Land, Bund und der Europäischer Union. Einklagbar sind Inhalte kultureller Vielfalt – deshalb auch nur bei der öffentlichen Hand. Denn nur sie muss sich rechtfertigen vor den Bürger:innen.

MB, 23.2.2021

Der Abstieg der konservativen Amerikaner in Wahnsinn, Gewalt und Faschismus

Umair Haque 18.2.2021

Hier ist eine kleine Frage. War der 6. Januar Amerikas Tiefpunkt?

Um Ihnen bei der Beantwortung zu helfen, finden Sie hier eine auffällige, ernüchternde und beunruhigende Tatsache. Seit dem Putschversuch am 6. Januar, bei dem Todesschwadronen durch die Hallen des Kongresses streiften, um nach „Feinden des Volkes“ zum Massaker zu suchen, wo würden Sie Trumps Unterstützung unter den Republikanern erwarten?

Wenn Sie den Republikanern den Vorteil von Treu und Glauben geben, würden Sie vielleicht erwarten, dass er sinkt. Immerhin war dies mehr oder weniger eines der beschämendsten und groteskesten Kapitel der amerikanischen Geschichte. Sie müssen Jahrhunderte zurückgehen, um herauszufinden, wann das Kapitol das letzte Mal angegriffen wurde – und von faschistischen Milizen angegriffen wurde? Angeblich von einem Präsidenten angestiftet? Das ist nie passiert. Der 6. Januar war ein einzigartiger Moment in der amerikanischen Geschichte.

Und Sie könnten daher vernünftigerweise erwarten, dass es einen Tiefpunkt erreicht, und Sie könnten daraus weiter schließen, indem Sie sich denken: „Selbst Republikaner müssen denken, dass dies zu weit gegangen ist. Richtig?“

Falsch. Seit dem 6. Januar hat Trumps Unterstützung unter den Republikanern zugenommen . Dramatisch. Und das ist ein schlechtes Omen für die kommenden Dinge. Welche Art von Menschen unterstützen schließlich einen gewalttätigen, blutigen Staatsstreich? Es stellte sich heraus, dass die Arten von Menschen mit Konzentrationslagern, Kindern in Käfigen und Gestapos auf den Straßen einverstanden waren – die gesamte klassische Lehrbuchsequenz des Faschismus. Wenn Sie mit… Konzentrationslagern… einverstanden sind, ist es keine Überraschung, dass Sie mit einem Coup einverstanden sind. Es ist alles Teil Ihrer… Weltanschaaung. Das ist ein altes deutsches Wort für eine einfache Idee: eine Weltanschauung .

Was passiert mit Amerika?

Das konservative Amerika wird radikalisiert. Du weißt es und ich weiß es. Experten wissen es und meistens erfinden sie Ausreden dafür. Die Wahrheit ist jedoch ebenso düster wie schrecklich. Das konservative Amerika wird schnell, streng und massiv radikalisiert.

Als soziale Gruppe vertreten konservative Amerikaner heute Überzeugungen, die eher den Taliban entsprechen als beispielsweise ihren Kollegen in Europa, Kanada oder Australien. Nein, ich mache keine Witze. Konservative Amerikaner scheinen zu glauben, dass alle folgenden Dinge Menschenrechte sein sollten: ein Sturmgewehr nach Starbucks tragen, so viele Waffen haben, wie Sie möchten, die „Redefreiheit“ haben, um Bigotterie und Hass zu praktizieren, die Idee der weißen Vorherrschaft, eingebettet in Institutionen und gesetzlich durchgesetzt, die Auferlegung der fundamentalistischen Religion über den Staat.

Folgendes glauben sie nicht, sollten grundlegende Menschenrechte sein. Gesundheitswesen, Bildung, Ruhestand, Kinderbetreuung, Transport, Einkommen, Wohnen, Essen, Wasser, sanitäre Einrichtungen, Medizin.

Ich möchte, dass Sie wirklich sehen, wie pervers diese Ansichten sind. Sie sind das diametrale Gegenteil der Mehrheiten in jedem anderen reichen Land. In Europa, Kanada und Australien glauben die Menschen im Großen und Ganzen, dass Gesundheitsversorgung, Ruhestand und Bildung usw. grundlegende Menschenrechte sein sollten, nicht Waffen, Hass und Fundamentalismus. Wir wissen das, weil sie insgesamt für sie stimmen . Dies ist das Gegenteil von Amerikas konservativer Mehrheit.

Daher mache ich keine Witze, wenn ich sage, dass amerikanische Konservative den Taliban mehr ähneln als „Konservativen“ in Europa, Kanada oder Australien. Amerikanischen Konservativen wirklich sind anders. Wer glaubt noch, dass Sturmgewehre ein Menschenrecht sind? Diese Religion sollte das Gesetz diktieren? Dass Hass und Vorherrschaft kulturelle Normen, soziale Werte und politische Institutionen sein sollten? Die Taliban tun es .

Auch dies ist kein Witz. Es ist eine Warnung . Das konservative Amerika, das ein Großteil des weißen Amerikas ist, wird radikalisiert .

Sie könnten mit den Schultern zucken und sagen: „Na und! Das weiß ich schon!“ Aber irgendwie bezweifle ich, dass du es wirklich tust. Diejenigen von uns, die die schreckliche, desorientierende Erfahrung einer Gesellschaft erlebt haben, die um uns herum radikalisiert wird, können Ihnen sagen: Was in Amerika passiert, ist die Realität . Wenn es sich für Sie so anfühlt, als hätte ein großer Teil Amerikas gerade den Verstand verloren, dann liegt das daran, dass… es so ist.

Was bedeutet „Radikalisierung“?

Es geht weit über das hinaus, was sich viele Amerikaner vorstellen. Es bedeutet so etwas wie das Folgende. Über einen Zeitraum von Jahren, vielleicht Jahrzehnten, werden Menschen konditioniert und einer Gehirnwäsche unterzogen, um zu glauben, dass a) Gewalt die Antwort auf alle politischen Probleme ist; b) Hass ist die Antwort auf alle sozialen Probleme; c) Bigotterie ist die Antwort auf alle kulturellen Probleme; weil d) die Starken und Reinen überleben müssen, indem sie die Schwachen und Unreinen überwältigen; so dass d) ein magisches, oft religiös gesalbtes Königreich auf Erden herrscht.

Radikalisierung ist ein seltsamer, giftiger Cocktail aus vielen, vielen Dingen – all den Aromen menschlicher Dummheit und Torheit. Es verbindet den Sozialdarwinismus mit einer Nietzscheanischen Übermensch-Ideologie. Es predigt fundamentalistische Religion und vergisst dabei die Grundprinzipien jeder Religion. Es rechtfertigt sich mit zunehmend ausgefallenen „Theorien“, die im Klartext nur Big Lies bedeuten – der Messias kommt und so weiter -, deren Ziel es ist, die Auserwählten in Ritualen der sinnlosen Indoktrination zusammenzubinden. Es geht offen um Gewalt und Brutalität mittelalterlicher Art. Es sucht jetzt hier auf der Erde nach einer Apokalypse, denn das ist der beste Weg, das Reine vom Unreinen zu trennen – eine endgültige Lösung.

Klingt das alles für Sie nach amerikanischem Konservatismus? Es sollte . Ich sollte es nicht noch einmal sagen müssen, aber ich werde es tun: Amerikanische Konservative scheinen jetzt die Art von Menschen zu sein, die solche Dinge glauben – braune Kinder in Konzentrationslager zu bringen ist eine gute Sache, weil es Trump dient und Trump Gott dient und Amerika ist Gottes verheißenes Land für die Reinen.

Nichts davon hat sich geändert. Sie glauben immer noch das alles. Sie scheinen den Grundsätzen wirklich radikalisierter Glaubenssysteme auf immer härtere und extremere Weise zu glauben . Nehmen wir die Idee, die sich unter evangelischen Christen verbreitet, dass Trump eine Art religiöser Held ist . Nehmen Sie QAnon, der besagt – wenn Sie es noch nicht wissen -, dass Hillary Clinton die Gesichter der Kinder filetiert hat , um ihr adrenalisiertes Blut zu ernten und zu trinken, um für immer jung zu bleiben.

Der einfachste Weg, den radikalen Verstand zu verstehen, ist jedoch eine sehr einfache Frage. Was ist der Rest von uns für die Radikalisierten? Die Antwort auf diese Frage ist normalerweise so einfach wie aufschlussreich. Nimm einen radikalisierten Muslim. Was ist der Rest von uns? Ungläubige. Wohin gehen wir? Hölle. Was verdienen wir hier auf Erden? Nichts . Außer vielleicht Leiden, Schmerz und Hass.

Stellen wir nun die Frage für amerikanische Konservative. Was ist der Rest von uns für sie? Mit dem Rest von uns meine ich uns alle . Und hier wird es wirklich hässlich, sehr schnell. Sie scheinen zu denken, dass Minderheiten rassisch unterlegen sind, was bedeutet, dass sie genetisch, mental, kulturell und sozial unterlegen sind. Die LGBTsind Heiden, gottlose Menschen, was natürlich auch Minderheiten sind. Liberale sind „Feinde des Volkes“, wie jeder auf „ihrer Seite“, von Journalisten über Intellektuelle bis hin zu Politikern. Aber Oppositionspolitiker sind die schlimmsten von allen. Sie sind Verräter, die „die Wahlen gestohlen haben“, und sie verdienen jede Strafe, die ihnen bevorsteht, auch wenn es sich um einen Staatsstreich handelt, dessen Ziel es zu sein schien, sie zu massakrieren.

Denken Sie an all das. Was sagt es, dass die überwiegende Mehrheit der amerikanischen Konservativen den Putsch unterstützt hat? Dass Trumps Unterstützung danach stieg ? Zu einer sozialen Gruppe, die bereits mehr mit den Einstellungen der Taliban gemein hat als beispielsweise Weiße in Europa oder Kanada? Es heißt, dass sie schneller radikalisiert werden, als Sie oder ich blinzeln können.

Nehmen Sie noch einmal das Beispiel von QAnon. Wenn ich Ihnen vor ein oder zwei Jahrzehnten gesagt hätte, dass viele der durchschnittlichen amerikanischen Konservativen geglaubt hätten, Hillary führe satanische Rituale durch, bei denen sie Kindergesichter zerschneidet, um ihr adrenalisiertes Blut zu trinken, damit sie für immer jung bleibt… auf die die Juden Weltraumlaser schießen Amerika … dass Liberale Pädophile sind, die Satan verehren … Sie hätten mich wahrscheinlich ausgelacht. Aber jetzt lacht niemand mehr . Wie viele Konservative glauben solche Dinge? Die einzig richtige Antwort darauf lautet: viel zu viele: 56% der Republikaner glauben an einen Teil von QAnon. Mehr als die Hälfte. Denk darüber nach.

Die Grundprinzipien eines radikalisierten Glaubenssystems steigen und verhärten sich unter amerikanischen Konservativen schnell. Die Idee, dass Gewalt etwas zu bewundern ist, weil sie die Schwachen von den Starken trennt. Die Idee, dass eine bestimmte Gruppe von Auserwählten von Gott dazu bestimmt wurde, über die anderen zu herrschen, die minderwertig sind. Das Gefühl, dass sie wegen ihres Adels und Heldentums von unsichtbaren und bösartigen Feinden verfolgt wurden – die in einer endgültigen Lösung beseitigt werden müssen. Die Vorstellung, dass Demokratie selbst etwas zu verachten ist, und die Regel des Religionsrechts und die bloße Brutalität sollten geschätzt werden. Die Rechtfertigung all dessen mit zunehmend bizarren, gruseligen und grotesken Lügen – deren einziger wirklicher Zweck darin besteht, Konservative vor hässlichen Wahrheiten wie zu schützenniemand anderes ist gewalttätig oder gefährlich oder hasserfüllt hier als sie .

Sie könnten sich sagen: „Radikalisierung ist nicht das richtige Wort. War das konservative Amerika nicht immer ziemlich schrecklich? “ Du liegst nicht falsch. Was hier passiert, ist nicht die Entwicklung eines neuen Glaubenssystems, sondern die Umkehrung zu einem alten. Und in diesem Fall überhaupt nicht sehr alt. Bis 1971 (dem Ende der Segregation) war Amerika, wie ich glaube, viel bekannter und verständlicher sein sollte, der größte Apartheidstaat der Welt. Südafrika war vergleichsweise nur ein Ausrutscher.

Das war vor weniger als einem Leben. Und es ist klar, dass sich viele Amerikaner nie über das Glaubenssystem der Zeitalter der Sklaverei und Segregation hinaus entwickelt haben – das Glaubenssystem der Vorherrschaft und des Hasses, gerechtfertigt durch Religion, Ausnahmezustand und Patriotismus. Das konservative Amerika scheint wieder dorthin zurückzukehren, wo es vor 1971 war, vielleicht sogar lange zuvor. Es ist eine soziale Gruppe, in der gerade alles läuft .

Ich mache keine Witze darüber. Wer wählt nach den Konzentrationslagern wieder einen Präsidenten, Gestapos, Kinder in Käfigen, Schläge, Verschwindenlassen, die Lehrbuchsequenz des Faschismus? Konservative Amerikaner. Trumps Anteil an den weißen Wählern Amerikas stieg von 2016 bis 2020.

Viele (nicht alle) Amerikaner auf der linken Seite haben das Gefühl: Jetzt, wo Biden gewonnen hat, ist alles in Ordnung. Aber das ist, wie das Amtsenthebungsverfahren gezeigt hat , sehr, sehr falsch. Warum ist die GOP immer noch Trumps Partei? Warum entschuldigte sich Mitch McConnell mit mehligem Mund für den Freispruch ? Da die GOP hat Trump Partei sein. Republikanische Wähler halten ihre Füße ans Feuer. Weil das konservative Amerika radikalisiert wird, hat die GOP keine andere Wahl, als eine geradezu extremistische Partei zu sein, die jede schlechte Idee in der Geschichte der Menschheit unterstützt, vom Faschismus bis zur Theokratie.

Und das sind sehr schlechte Nachrichten. Weil Fanatiker und Extremisten, die die Demokratie aufgegeben haben, normalerweise nicht mit ihren Werkzeugen kämpfen. Sie greifen auf mehr, na ja, extreme Methoden zurück. Waffen und Bomben. Terror und Einschüchterung. Gewalt und Brutalität. Dummheit und Hass. Eine Welle von allem, was jetzt auf dem Plan steht, einfach weil Millionen von Amerikanern einer Gehirnwäsche unterzogen wurden, um zu glauben, dass all das in Ordnung ist. Ihre Prediger sagen ihnen, dass es so ist. Ihre Journalisten verstärken die Botschaft. Ihre Intellektuellen rechtfertigen es. Ihre Politiker feuern alles an. Wer bleibt übrig, um sie zur Vernunft zu führen? Niemand .

So viele, viele Gesellschaften sind gefallen. So entstanden die Taliban. Auf diese Weise wurde die muslimische Welt zu einer Brutstätte für Verrücktheit und gescheiterte Staaten. So wurde Russland zum Mafia-Staat, wie es heute ist. Es ist die Geschichte der Menschheitsgeschichte, immer und immer wieder.

Verlassen Sie sich nicht auf Demokratie, wenn die andere Seite sie bereits aufgegeben hat. Die zu erledigende Arbeit geht weit über das bloße Verlassen auf Demokratie hinaus, wenn die andere Seite glaubt , dass es das Problem ist und die Lösung eine endgültige ist .

Welche Art von Arbeit ist das? Es geht um Wirtschaft, Kultur, Soziales und darum, Normen, Werte, Codes, Ideen in jedem Lebensbereich und in jedem Aspekt der Gesellschaft zu ändern. Und dann, langsam, vielleicht, nur vielleicht, ändern sich auch die Gedanken .

Und als jemand, der zuvor Radikalisierung gelebt hat, weiß ich so viel. Wenn es nicht gestoppt wird, mit einer Grundwelle, schnell und sicher, überwältigt es ein Land – Schnappschuss !! – so wie das. Ich denke, dass gute Amerikaner im Moment ihre Selbstgefälligkeit und Apathie an der Tür überprüfen müssen – nein, Biden wird nicht auf magische Weise alles reparieren – und ernsthaft verstehen müssen, wie viel Ärger ihr Land wirklich hat. Denn die Antwort lautet: viel , viel mehr, als sie noch wirklich vollständig zu erfassen scheinen.

Umair

Februar 2021

Michael Bouteiller, Lübeck, den 11.2.2021

16 Punkte zur Einschätzung der Vorlage „Leitlinien zur Kulturentwicklung“

Wer kennt den Roman „Erfolg, Drei Jahre Geschichte einer Provinz,“ (1930) von Lion Feuchtwanger ? Nun wird die Geschichte in den USA eingeholt:

Auszug aus dem Artikel der NYTymes:

Lawsuits Take the Lead in Fight Against Disinformation. Defamation cases have made waves across an uneasy right-wing media landscape, from Fox to Newsmax. 6.Februar 2021, by Michael M. Grynbaum

Übersetzung: Klagen übernehmen die Führung im Kampf gegen Desinformation; Verleumdungsklagen schlagen Wellen in einer unruhigen rechten Medienlandschaft, von Fox bis Newsmax.

…Wie andere prominente Liberale in ihrem Beruf hatte Frau Kaplan lange Zeit Verleumdungsklagen als eine der Möglichkeiten für die Reichen und Mächtigen betrachtet, ihre Kritiker zum Schweigen zu bringen.

Letztes Jahr verklagte Mr. Trumps Kampagne mehrere Nachrichtenorganisationen wegen einer Berichterstattung, die der Präsident als ungünstig oder unfair erachtete. Der Technologie-Milliardär Peter Thiel finanzierte etwa die Klage von Hulk Hogan gegen den Klatschblog Gawker, die das Unternehmen schließlich in den Ruin trieb.

„Was sich geändert hat“, sagte Frau Kaplan, „und wir alle haben es vor unseren Augen geschehen sehen, ist die Tatsache, dass so viele Menschen da draußen, einschließlich Menschen in Autoritätspositionen, einfach bereit sind, alles zu sagen, unabhängig davon, ob es irgendeine Beziehung zur Wahrheit hat oder nicht.“

Einige Anwälte, die auf den Ersten Verfassungszusatz spezialisiert sind, sagen, dass ein Axiom – das beste Gegenmittel gegen schlechte Rede ist mehr Rede – in einer Medienlandschaft, in der Fehlinformationen den öffentlichen Diskurs über zahllose Kanäle überschwemmen können, von Kabelnachrichten bis hin zu den Facebook-Seiten von Familie und Freunden, möglicherweise nicht mehr gilt.

„Das sollte nicht die Art und Weise sein, wie wir die Rede in unserem Land regeln“, sagte Kaplan. „Es ist kein effizienter oder produktiver Weg, die Wahrheitsfindung oder journalistische Qualitätsstandards durch einen Rechtsstreit vor Gericht zu fördern. Aber ich denke, es ist an den Punkt gekommen, wo das Problem im Moment so schlimm ist, dass es praktisch keine andere Möglichkeit gibt, es zu tun.“

Mr. Trumps Aufstieg ist ein untrennbarer Teil dieser Verschiebung. Seine Popularität steigerte die Gewinne und die Macht der rechten Kommentatoren und Medien, die ihn verteidigten. Im November, als Mr. Trump das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen anzweifelte, obwohl es keine glaubwürdigen Beweise gab, war es für seine Medienverbündeten kommerziell und redaktionell sinnvoll, seinem Beispiel zu folgen.

Der Newsmax-Moderator Greg Kelly weigerte sich, Joseph R. Biden Jr. als designierten Präsidenten zu akzeptieren und wurde dafür mit einem Anstieg der Einschaltquoten belohnt. Fox News war vorsichtiger – das Netzwerk erklärte Mr. Biden am 7. November zum nächsten Präsidenten – aber einige Fox-Stars, darunter Mr. Dobbs, Ms. Bartiromo und Ms. Pirro, boten seinen Anwälten, Mr. Giuliani und Ms. Powell, und anderen, die das haarsträubende Wahlbetrugs-Narrativ vorantrieben, erhebliche Sendezeit.

In einem Beispiel, das in der 276-seitigen Beschwerde von Smartmatic zitiert wird, strahlte Mr. Dobbs‘ Programm eine falsche Behauptung von Frau Powell aus, dass Hugo Chávez, der ehemalige Präsident von Venezuela, an der Entwicklung der Technologie des Unternehmens beteiligt gewesen sei und Software installiert habe, damit Stimmen unbemerkt ausgetauscht werden konnten. (Herr Chávez, der 2013 starb, hatte nichts mit Smartmatic zu tun.)

Smartmatic zitierte auch eine Episode von „Lou Dobbs Tonight“, in der Herr Giuliani die Wahl fälschlicherweise als „gestohlen“ bezeichnete und behauptete, dass Hunderttausende von „ungesetzlichen Stimmzetteln“ gefunden worden seien. Herr Dobbs beschrieb die Wahl als das Ende „eines viereinhalbjährigen Versuchs, den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu stürzen“, und erhob das Gespenst der Einmischung von außen.

Herr Dobbs sagte, „es gibt das Gefühl einer Vertuschung an bestimmten Stellen, wissen Sie – die Server sind privat und senden aus dem Ausland“.

Fox hat versprochen, die Rechtsstreitigkeiten zu bekämpfen. „Wir sind stolz auf unsere 2020 Wahl Berichterstattung und wir werden uns energisch gegen diese Klage vor Gericht verteidigen“ sagte das Netzwerk in einer Erklärung am Tag, bevor es Herrn Dobbs Show abbrach.

Führungskräfte in konservativen Medien argumentieren, dass die Smartmatic Klage unbequeme Fragen darüber aufwerfe, wie Nachrichtenorganisationen öffentliche Persönlichkeiten präsentieren sollen: Ms. Powell war eine Verschwörungstheoretikerin, aber sie war auch die Anwältin des Präsidenten. Sollte es einem Medienunternehmen erlaubt sein, ihre Behauptungen zu veröffentlichen?

„Es gibt einen neuen Standard, der für alle Kabelkanäle sehr gefährlich ist, sagte Christopher Ruddy, der Besitzer von Newsmax und ein Trump Vertrauter, in einem Interview am Samstag. „Sie müssen alles, was Personen des öffentlichen Lebens sagen, auf Fakten überprüfen, und Sie können für das, was sie sagen, für verleumderisch gehalten werden.“ Herr Ruddy behauptet, dass Newsmax eine faire Sicht auf die Behauptungen über Wahlbetrug und Wahltechnologie-Unternehmen präsentiert. Newsmax-Personal wurde auf den potenziellen Schaden hingewiesen, der aus Behauptungen resultiert, die auf ihren Shows zu hören sind.

In einem außergewöhnlichen On-Air-Moment am Dienstag begann Mike Lindell, der MyPillow-Gründer und ein überzeugter Trump-Verbündeter, Dominion anzugreifen – und wurde prompt von einem Newsmax-Moderator, Bob Sellers, unterbrochen, der eine formelle Erklärung vorlas, dass Newsmax die Wahlergebnisse „als legal und endgültig“ akzeptiert hatte.

Fox-Führungskräfte offenbarten ihre eigenen Bedenken im Dezember, nachdem Smartmatic einen Brief verschickt hatte, der signalisierte, dass ein Rechtsstreit bevorstehe. Fox News und Fox Business strahlten ein ungewöhnlich gestelztes Segment aus, in dem ein Wahlexperte, Edward Perez, Verschwörungstheorien über Wählerbetrug entlarvte, die kürzlich auf den Sendern ausgestrahlt worden waren. Das Segment lief in drei Programmen – die von Herrn Dobbs, Frau Bartiromo und Frau Pirro moderiert wurden. (Newsmax, das ebenfalls einen Brief von Smartmatic erhielt, strahlte seine eigenen Klarstellungen aus).

Diese Angst vor Haftung hat sich in kleinere Ecken der rechten Mediensphäre ausgeweitet. Herr Giuliani, der eine Show auf dem New Yorker Radiosender WABC moderiert, wurde am Donnerstag überrascht, als sein Arbeitgeber einen Disclaimer während seiner Show ausstrahlte, der sich und seine Werbekunden von Herrn Giulianis Ansichten distanzierte.

„Müssen die Sie vor mir warnen?“ fragte Mr. Giuliani seine Zuhörer und klang dabei ungläubig. „Das aufzuziehen, ohne es mir zu sagen – das ist nicht das Richtige. Überhaupt nicht das Richtige.“

Yochai Benkler, ein Professor an der Harvard Law School, der Desinformation und Radikalisierung in der amerikanischen Politik studiert, sagte, dass die Lügen des Präsidenten über die Wahl die Pro-Trump-Kanäle über die relativ laxen Standards hinaus getrieben haben, die für On-Air-Kommentatoren gelten.

„Die Wettbewerbsdynamik in der rechten Empörungsindustrie hat sie alle über die Schienen gezwungen,“ sagte Herr Benkler. „Dies ist die erste Reihe von Klagen, die sie tatsächlich dazu zwingen wird, die Kosten für die Schäden, die sie der Demokratie zufügen, zu übernehmen.“

Herr Benkler nannte die Smartmatic-Klage „ein nützliches Korrektiv“ – „es ist ein Tritt auf die Bremse“ – aber er mahnte auch zur Zurückhaltung. „Wir müssen sehr vorsichtig sein, wenn wir diese Klagen feiern, denn die Geschichte der Verleumdung ist sicherlich eine, in der Leute an der Macht versuchen, Kritiker niederzuschlagen.“ ….