Vor 100 Jahren wollte sich Hitler in München an die Macht putschen. Der Versuch war dilettantisch – und doch voller Gefahren für Juden und Jüdinnen. Von Dirk Walter

Hitler-Putsch 1923: Die Nazis marschieren in München ein. gemini/Imago Images

Manchmal kann man eine Geschichte auch von ihrem Ende her erzählen. Am 8. November 1939 sprengte der schwäbische Schreiner Georg Elser den Münchner Bürgerbräusaal an der Rosenheimer Straße mit einer Bombe in die Luft. Durch die Detonation gab es acht Tote – leider war nicht Adolf Hitler darunter, denn er hatte den Saal eine Viertelstunde vorher verlassen. Der Bürgerbräusaal, der rund 2000 Personen fasste und in den 1920er- und 1930er-Jahren einer der größten Veranstaltungssäle Münchens war, wurde 1979 abgerissen. Heute steht an dieser Stelle ein Verwaltungsgebäude – dort, wo einst der detonierte Stützpfeiler war, ist am Boden eine Gedenkplakette eingelassen.

Warum eigentlich war Hitler am 8. November 1939 zu einer Gedenkveranstaltung im Bürgerbräusaal? Das führt direkt zu der Geschichte, die jetzt 100 Jahre zurückliegt: der Hitlerputsch am 8./9. November 1923. Seitdem hatten Ort und Termin eine „hohe symbolische Bedeutung“, wie der Historiker Wolfgang Benz schreibt. 1939 begingen die Nationalsozialisten den 16. Jahrestag des Putsches – wie immer mit einer pompösen Veranstaltung. In der NS-Zeit war der Bürgerbräu eine zentrale Erinnerungsstätte an jene dramatischen Tage im November 1923, als Hitler erstmals eine „Machtergreifung“ versuchte – nicht wie 1933 auf legalem Wege, sondern durch einen Putsch, der Politik und Polizei überrumpelte.

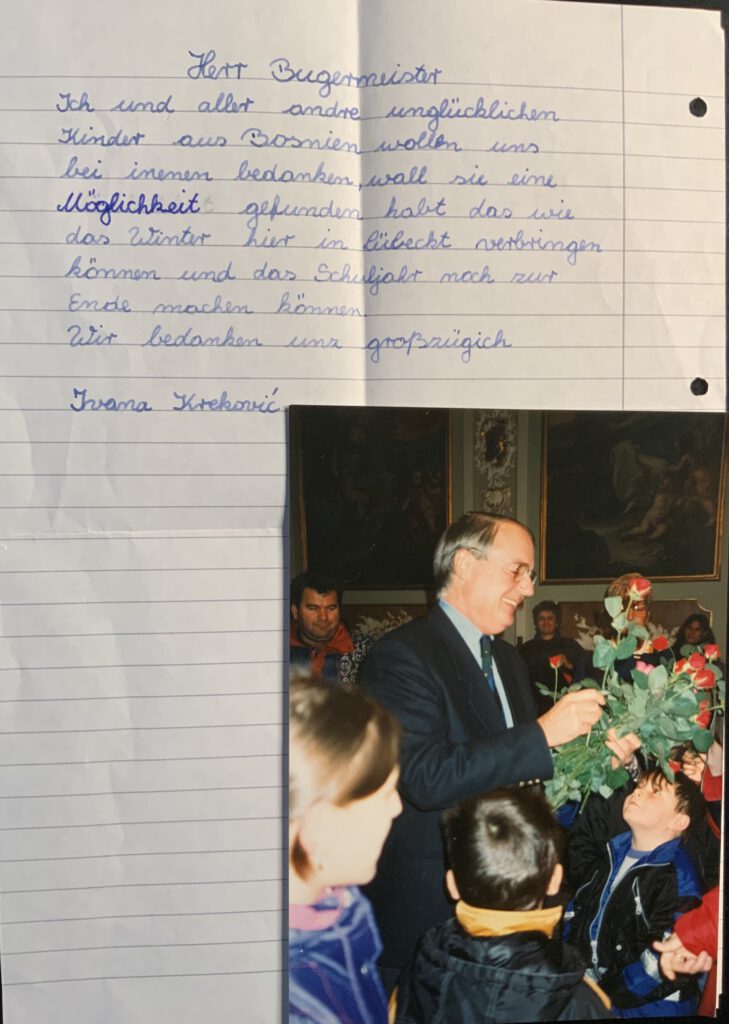

Zwischen der Ausrufung des Putsches am Abend des 8. November 1923 und dem blutigen Ende am Odeonsplatz – 15 Putschisten, ein Schaulustiger und vier Polizisten starben – liegen keine 24 Stunden. Und doch verursachte der Putsch Schockwellen in ganz Deutschland. München schien wie paralysiert, während rechtsradikale Bürgerwehren ungehindert durch die Stadt marschierten, Juden und politische Gegner verhafteten und sich für einen angeblichen Marsch auf Berlin rüsteten.

Das Jahr 1923 war ein absolutes Krisenjahr. Die „Münchener Zeitung“ jener Tage ist voller Katastrophenmeldungen. Die Besetzung von Rhein und Ruhr durch französische und zu einem kleinen Teil auch belgische Truppen, Hyperinflation, Separatismus, kommunistische Unruhen („Der Bolschewismus sagt dem Reiche den Kampf an“, lautete eine Überschrift jener Tage) und dann auch noch nationalistische Putschpläne in Bayern und Küstrin östlich von Berlin – im Rückblick ist es fast ein Wunder, dass die junge Weimarer Republik überlebte.

Die Vorgeschichte des Hitlerputsches beginnt am 26. September 1923, als die von einer Großen Koalition gestützte Reichsregierung unter Reichskanzler Gustav Stresemann von der bürgerlichen DVP den passiven Widerstand gegen die Ruhrbesetzung abbrach. Das löste im fernen Bayern nationalistische Empörung aus. Die amtierende bayerische Regierung unter dem blassen Ministerpräsidenten von Knilling sah sich gezwungen, einen sogenannten Generalstaatskommissar einzusetzen: Gustav von Kahr (60), Protestant, seit 1917 Regierungspräsident von Oberbayern und 1920/21 schon einmal Ministerpräsident, war so etwas wie eine Verkörperung der bayerischen Ordnungszelle. Der in der Verfassung nicht vorgesehene Generalstaatskommissar – wie andere Blätter auch sprach die „Münchener Zeitung“ von einer „Diktatur“, meinte das aber durchaus positiv – hatte umfassende exekutive Vollmachten. Auf ihn setzte die tonangebende Bayerische Volkspartei (BVP) große Hoffnungen. Und Kahr enttäuscht sie anfangs nicht. So wies er im Oktober 1923 geschätzt 400 Personen, 90 Prozent davon Juden mit ausländischer Staatsangehörigkeit, als „wirtschaftliche Schädlinge“ aus, drangsalierte sie mit Hausdurchsuchungen, weil sie angeblich – wie es in einem Polizei-Protokoll hieß, „im wirtschaftlichen Leben nicht notwendig“ seien. Wie angespannt die Lage für die Jüdinnen und Juden war, veranschaulicht eine Anzeige in der „Münchener Zeitung“ vom 27. Oktober 1923.

Die Firma Bernheimer am Lenbachplatz wehrte sich darin gegen „unerhörte Gerüchte“, sie seien „Geldgeber der kommunistischen Partei“ und stünden vor der Ausweisung. In den Akten des Generalstaatskommissariats gibt es zudem Hinweise, dass Kahr die Todesstrafe „für besonders schwere Fälle der Volksausbeutung“ einführen wollte. Mit Volksausbeutung war Wucher gemeint – und dafür machte man ja primär Juden verantwortlich.

Lion Feuchtwanger hat im „Erfolg“, dem 1930 geschriebenen, heute noch lesenswerten Bestseller, treffend die damalige Lage beschrieben. Bei ihm ist Kahr der „Flaucher“, die Nationalsozialisten sind die „Wahrhaft Deutschen“: Bauernschlau, so heißt es da, machte Flaucher „die zugkräftigsten Programmpunkte der Wahrhaft Deutschen zu seinen eigenen. Nahm ihnen den Wind aus den Segeln. (…) Setzte den von der Berliner Regierung über das ganze Reich proklamierten Ausnahmezustand für Bayern außer Kraft, erklärte statt dessen seinen eigenen bayerischen Ausnahmezustand. Regierte wild drauf los.“ Und weiter: „Verjagte altansässige Juden in großer Anzahl aus München. (…) Ernannte den von Berlin abgesetzten General zum bayerischen Landeskommandanten“ – gemeint war der Reichswehr-General Otto von Lossow, der noch eine wichtige Rolle beim Putsch spielen sollte. Weiter schrieb Feuchtwanger: „Im Rundfunk, durch den Äther, verkündete er der Welt, die Reichsregierung stehe im Banne des Marxismus. (…) Bayern, Hochburg des bedrängten Deutschlands, sei nicht gewillt, das länger zu dulden, nehme den Kampf auf, den Berlin ihm aufgedrängt habe.“

In der Tat: Vom Generalstaatskommissar v. Kahr versprach sich die nationalistische Rechte weit über Bayern hinaus, die Errungenschaften der Revolution rückgängig zu machen. In welche Richtung das dann konkret gelaufen wäre, war 1923 ganz unklar. In nationalistischen Verbänden existierten damals diverse Planspiele für eine Militärdiktatur, für die Rückkehr zur Monarchie oder auch Varianten davon. Aber man muss auch sagen: Vor einem blutigen Putsch „von unten“, der Anwendung von Straßengewalt und der öffentlichen Hinrichtung politischer Gegner, wie es sich Hitler ausmalte, schauderte vielen Konservativen.

Mit Spannung sah man nun am Vorabend des 5. Jahrestags der Revolution einer Rede entgegen, zu der Kahr über den Bayerischen Industrieverband in den Bürgerbräukeller eingeladen hatte. In der Woche zuvor hatte hier noch einer der populären „Faustkämpfe“ stattgefunden, der Boxer Stein (1860) gegen den Boxer Eindder vom Verein Frohsinn – „und anderes gutes Kämpfermaterial“, wie es in einer Anzeige in der „Münchener Zeitung“ hieß. Jetzt kam es im Bürgerbräu zum politischen Schlagabtausch.

Etwa 2000 Menschen, Honoratioren aus Politik, Beamtenschaft und Wirtschaft, versammelten sich am Abend in dem Bierkeller. Das Bier floss in Strömen, als Gustav von Kahr gegen 20 Uhr seine Rede begann. Der deutschnational gesinnte Münchner Historiker Karl-Alexander von Müller berichtete davon in seinen Erinnerungen: „Kahr hielt keine Rede für eine Volksversammlung, sondern einen akademischen Vortrag, ja eine Vorlesung über den Marxismus“, schrieb er. „Ein paar ganz gute Sätze am Anfang, dann ohne Salz, langstielig und langweilig.“ Er „mochte vielleicht eine halbe Stunde gesprochen“ haben, da „hörte man über die ganze Menge hinweg wachsende Unruhe am Eingang … Kahr hörte zu Sprechen auf. Viele stiegen auf die Bänke, um zu sehen, was vor sich ging. Plötzlich sah ich, schon ganz nah vor mir, Adolf Hitler, bleich, die dunkle Haarsträhne ins Gesicht hereinhängend, rechts und links von ihm ein Sturmtruppler mit roter Armbinde, Pistolen in den erhobenen Händen an den Kopf gehalten. Hitler stieg vielleicht zehn Schritte vor Kahr auf einen Stuhl und gab dem Begleiter zu seiner Rechten ein Zeichen. Ein Schuss krachte, man sah das Loch, das die Kugel in die Saaldecke riß. ,Die deutsche Revolution ist ausgebrochen!‘’, rief Hitler in die Stille. ,Der Saal ist umstellt‘.“

In der „Münchener Zeitung“ sind noch weitere Passagen von Hitlers Rede wiedergegeben. De

mnach erklärte er die „Regierung der Novemberverbrecher in Berlin“ für abgesetzt und rief „Exzellenz von Kahr“ zum „Landesverweser“ aus – was auch immer das sein sollte. Der Mitputschist Ernst Pöhner, von 1919 bis 1921 Münchner Polizeipräsident, sollte neuer Ministerpräsident, Ludendorff neuer Leiter einer deutschen nationalen Armee werden. Für sich selbst hatte Hitler die Rolle als Leiter „der Politik in dieser provisorischen Nationalregierung“ vorgesehen – also Reichskanzler.

Sodann bat Hitler Kahr, den bayerischen Landeskommandanten Lossow und den Chef der bayerischen Landespolizei Johann von Seißer zu einer Aussprache hinaus. Im Saal entstand Unruhe – „Mein erster Gedanke nach diesem Auftritt war, dass es im Saal zu einem heillosen Unglück käme“, schrieb ein weiterer Augenzeuge, der Münchner Lehrer Friedrich Lüers, in sein bis heute unveröffentlichtes Tagebuch. „Wir waren samt und sonders Gefangene von den Hitler-Banden.“

Der deutschnational gesinnte Historiker Karl-Alexander von Müller erinnert sich: „Ein Schuss krachte, man sah das Loch, das die Kugel in die Saaldecke riß. ,Die deutsche Revolution ist ausgebrochen!‘, rief Hitler in die Stille. ,Der Saal ist umstellt‘.“

Quellenangabe: FR Deutschland vom 07.11.2023, Seite 24