Autor: Michael Bouteiller

1943,

Wiss.Assistent Universität Bielefeld,

Richter am Verwaltungsgericht Minden,

Gründung IBZ Friedenshaus (Internationales Begegnungszentrum) Bielefeld,

Aufbau und Leitung Wasserschutzamt Bielefeld,

Bürgermeister a.D. Lübeck,

Rechtsanwalt bis April 2024,

Autor

Drei Ereignisse, die die Weltpolitik verändern.

- Deutschland: Die Deutsche Revolution vom 9.11.1989 wird begraben unter dem Märchen vom Mauerfall. Wenn nur eine Mauer zwischen zwei Zimmern fällt, entsteht ein größerer Raum. Sonst nichts. Die Adresse bleibt. Die DDR als Staat ist verschwunden. Die BRD bleibt. Die DDR als Gesellschaft wird von der BRD zum 3.10.1992 kolonisiert. So entsteht das neue Deutschland. Die Beitrittsklausel des Art 23 GG wird gestrichen. Es bleibt beim Grundgesetz und kommt nicht zur gesamtdeutschen Verfassung.

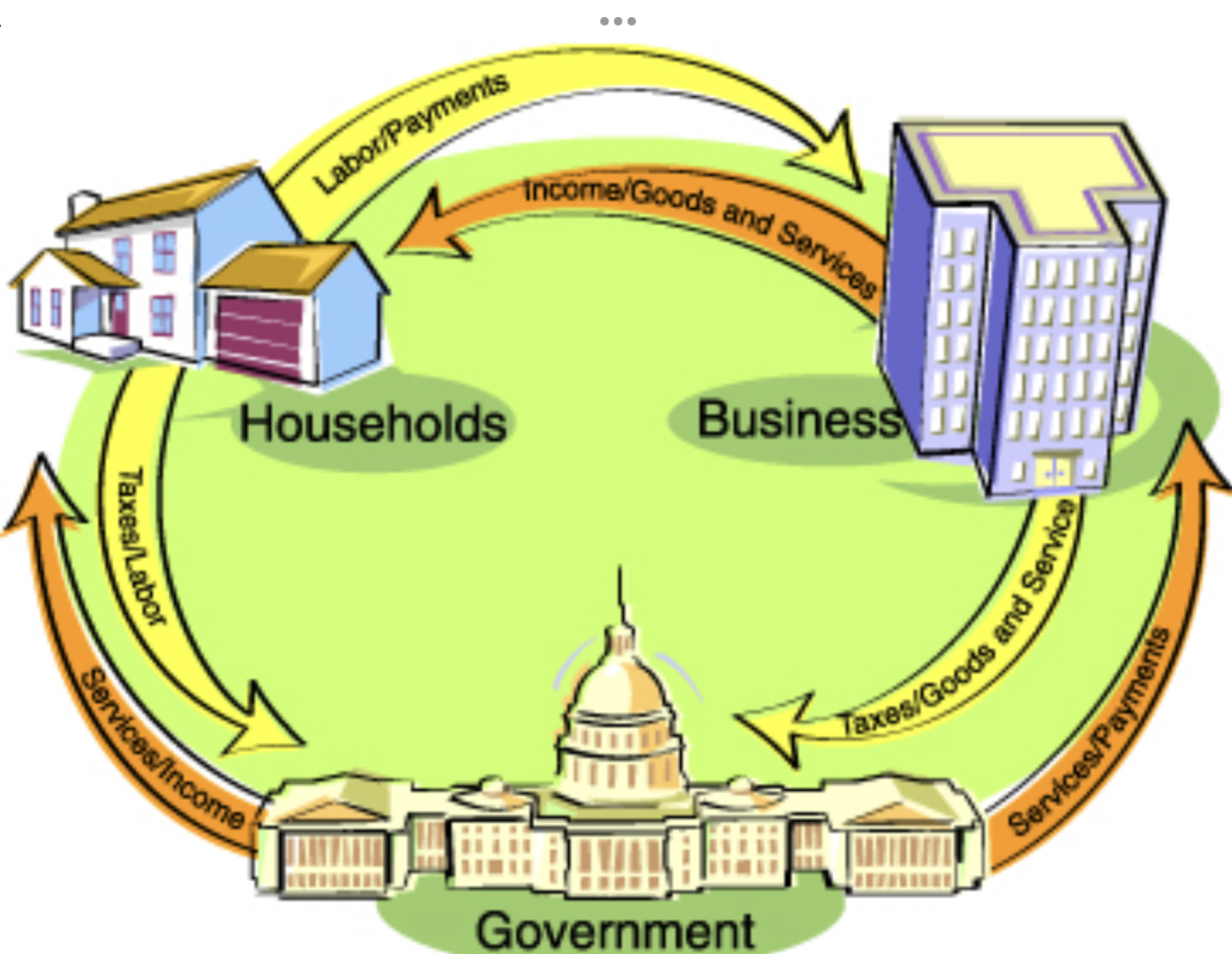

- USA: Der Supreme Court entscheidet am 21. Januar 2010, dass die Milliardäre der USA unbegrenzt Geldmittel für die Ihnen angenehmen Kandidaten auswerfen dürfen. Damit ändert sich die Qualität einer liberalen Volksver-fassung hin zu einer Meritokratie, d.h. eine Herrschaft des Geldes. Das Empire ist jetzt keine Volksdemokratie mehr. Das Märchen vom Land der Gleichen, oder vom Jedermann als Tellerwäscher, der Präsident werden kann, ist ausgeträumt.

- Polen/Russland:Am 10.4.2010 stürzt in Smolensk die polnische Regierungsmaschine ab. Sämtliche Insassen werden getötet. Der Traum einer Verständigung der beiden Regierungen über die NKWD-Morde von Katyn ist damit ausgeträumt. Der Westen wendet sich von Russland ab. Russland wendet sich vom Westen ab. Präsident Putin kreiert seine neue krude Staatsphilosophie (Timothy Snyder, Der Weg in die Unfreiheit). Europa positioniert sich eigenständig rund um polnische Interessen. Das Märchen vom Attentat des Russischen Präsidenten auf die polnische Regierung ist geboren.

Die Fakten bleiben: Die DDR existiert nicht mehr. Super PACs sind in den USA erlaubt. Das Regierungsflugzeug ist abgestürzt. Aber die Legenden blühen. Sie parzellieren die Wahrnehmung.

Wahlwunsch

Film von Stefan Tolz und Niko Remy-Richter aus 1989 führt in die politischen und gesellschaftlichen Konflikte der Grenzstadt Lübeck 1988 – ein Jahr vor der Deutschen Revolution. Nationale und internationale Atom- und Mülltransporte führten durch Lübeck. Dieser Umschlagplatz rückte – anders als die Weltstadt des Warenmarktes im Norden Europas der Hansezeit – ins Zentrum europäischer Atom- und Müllpolitik

Die Macht liegt woanders

Wie der Faschismus sich hinter einer patriotischen Fassade verbirgt und – ohne Hinderung durch Zivilgesellschaft, Verfassungsgericht und sonstige staatliche Gegenwehr – die Präsidentschaft erobert, lernt man in dem Interview.

Marine Le Pen

„Also ja, Politik ist Gewalt“

Die Rechtsextreme Marine Le Pen wird immer beliebter, 2022 könnte sie zur französischen Präsidentin gewählt werden. Ein Gespräch mit der einzigen Konkurrentin Emmanuel Macrons

Interview: Elisabeth Raether und Annika Joeres

5. Mai 2021, 11:39 Uhr Editiert am 7. Mai 2021, 8:52 Uhr DIE ZEIT Nr. 19/2021, 6. Mai 2021 90 Kommentare

EXKLUSIV FÜR

Die Parteichefin des Rassemblement National im März 2021 © Raphaël Lafargue/ ABACAPRESS/ ddp images

INTERVIEW: MARINE LE PE

Die Rechtsextreme Marine Le Pen wird immer beliebter, 2022 könnte sie zur französischen Präsidentin gewählt werden. Ein Gespräch mit der einzigen Konkurrentin Emmanuel Macrons

Marine Le Pen empfängt uns in ihrem Abgeordnetenbüro in der Pariser Nationalversammlung. Sie trägt Schuhe mit sehr hohen Absätzen, sitzt an einem nicht besonders aufgeräumten Schreibtisch. Hinter ihr ragen drei enorme französische Flaggen empor, sie wirken viel zu groß für den Raum, in dem außerdem zwei Mitarbeiter an ihren Schreibtischen etwas in Computer tippen. Marine Le Pen blickt erwartungsvoll, höflich, wenn auch distanziert. Es wird kein Wort zu viel gewechselt, kein Kaffee eingeschenkt. Sie schießt die Antworten hervor, mit ihrer tiefen, kräftigen Stimme, sie redet schnell, eine Freude am Schlagabtausch ist ihr anzumerken. Zwischendurch ärgert sie sich doch über die beiden deutschen Journalistinnen, dann zieht sie an ihrer E-Zigarette. Die Pressesprecherin mahnt immer wieder zur Eile und beendet das Gespräch zehn Minuten vor der vereinbarten Zeit.

DIE ZEIT: Madame Le Pen, in den Umfragen erreichen Sie im Moment an die 48 Prozent der Wählerstimmen. Sie könnten nächstes Jahr französische Präsidentin werden. In Deutschland ist aber kaum die Rede von Ihnen. Überrascht es Sie, dass Sie immer noch unterschätzt werden?

Marine Le Pen: Ja, das ist sehr überraschend. Das ist nun meine dritte Präsidentschaftswahl, bei der letzten war ich im zweiten Wahlgang, und bei dieser könnte ich gewinnen. Ich habe den Eindruck, Deutschland nimmt nur diejenigen Politiker wahr, von denen es sich in Europa Vorteile erhofft. Meine Partei war es, die den großen Konflikt zwischen Globalisierern und Patrioten aufgedeckt hat – das hat die alte Trennlinie zwischen Linken und Rechten ersetzt. Nur die Deutschen haben das noch nicht begriffen.

ZEIT: Vor vier Jahren wollten Sie, dass Frankreich aus der EU aussteigt, von dieser Idee haben Sie sich verabschiedet. Warum?

Le Pen: Die EU hat sich meiner Partei, dem Rassemblement National, angenähert. Deutschland ist für eine strenge Sparpolitik in ganz Europa verantwortlich, dieses Dogma wankt nun mit Corona. Deshalb glauben wir, Europa besser von innen verändern zu können als von außen. Wir sind optimistisch, dass der Sparkurs beendet ist.

ZEIT: Sie wollen im Euro bleiben, und auch bei einem anderen wichtigen Thema haben Sie Ihre Meinung geändert: Sie leugnen den Klimawandel nicht mehr, sondern machen ihn zum großen Thema Ihres Wahlkampfs.

Le Pen: Ich habe noch nie den Klimawandel geleugnet.

ZEIT: Sie haben noch 2017 gesagt, Sie wüssten nicht, ob der Klimawandel menschengemacht ist …

Le Pen: Ich habe lediglich gesagt, wir wissen nicht, wie groß der Anteil des Menschen am Klimawandel ist. Ich finde, jeder Patriot muss ökologisch denken. Aus einem einfachen Grund: Ein Nomade kommt in eine Oase, er isst alle Datteln, trinkt das Wasser aus dem Brunnen, und wenn nichts mehr da ist, zieht er weiter. Wir aber sind sesshaft, verwurzelte Patrioten. Unser ultraliberales Wirtschaftsmodell führt uns in den Abgrund. Solange unsere Produkte in zehntausend Kilometer Entfernung produziert und dann hierher transportiert werden, kann sich niemand rühmen, ökologisch zu handeln. Die Produkte müssen hier hergestellt und verarbeitet werden, nicht in den armen Ländern der Welt.

ZEIT: Ihrer Meinung nach ist die Ökologie also kein Thema der Linken?

Le Pen: Nein, absolut nicht. Die Linke hat das Thema gekapert. Historisch ist die Umweltbewegung von den Rechten gegründet worden. Ich sage Ihnen, was wir wollen: Beispielsweise wollen wir die Windräder, soweit es geht, stilllegen und die Atomanlagen weiterlaufen lassen. Deutschland steigt aus der Atomkraft aus, aber es fügt mit seinen Kohlekraftwerken dem Planeten erheblichen Schaden zu. Je nach Windrichtung bekommen wir hier eure verpestete Luft ab. Nur Atomkraft ist ökologisch.

ZEIT: Ihnen sind doch aber günstige Strompreise wichtig, und Atomkraft ist inzwischen wesentlich teurer als erneuerbare Energien.

Le Pen: Entschuldigung, Frankreich hatte immer die niedrigsten Strompreise dank der Atomkraft.

ZEIT: Das war vor Jahrzehnten, inzwischen ist der Strompreis im europäischen Mittel und wird allen Prognosen nach extrem ansteigen, weil die alten Meiler für Milliarden Euro renoviert werden müssen.

Le Pen: Das stimmt nicht. Wir kaufen zu einem überteuerten Preis Windenergie ein, deswegen ist der Strompreis so hoch. Aus unserer Sicht ist Windenergie überhaupt nicht umweltfreundlich. Wir wissen bis heute nicht, wie wir die alten Windkraftanlagen entsorgen sollen.

ZEIT: Das größte Entsorgungsproblem hat die Atomenergie – weder Deutschland noch Frankreich haben ein Endlager für ihre radioaktiven Abfälle gefunden.

Le Pen: Ja, okay. Unser Ziel ist es, einen geschlossenen Kreislauf zu schaffen, und unsere Wissenschaftler forschen natürlich zu diesem Endlager.

ZEIT: Werden Sie den Pariser Klimavertrag von 2015 respektieren?

Le Pen: Ich bin nicht einverstanden damit, was in dem Vertrag steht, beispielsweise möchte ich keine Windenergie.

ZEIT: Der Vertrag schreibt keine Energieform vor, sondern lediglich das Ziel, die Erderwärmung deutlich unter zwei Grad zu halten.

Le Pen: Europa kann nicht einerseits die Klimaziele hochhalten und andererseits den Freihandel fördern. Der ist die Ursache dafür, dass gigantische Frachtschiffe um die Welt fahren und dabei wahnsinnige CO₂-Emissionen produzieren. Ich verlange mehr Kohärenz. Unser Wirtschaftsmodell ist in seinem Wesen unökologisch.

ZEIT: Sie wollen also aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen?

Le Pen: Ich will vor allem aus der Scheinheiligkeit aussteigen und warnen, dass wir mit dem Freihandel die Umwelt kaputt machen. Ich will nicht austreten, aber davor warnen, dass die schmutzigsten Länder der Erde den Vertrag nicht respektieren. China beispielsweise. Europa dagegen ist der Musterschüler der gesamten Welt.

ZEIT: Pro Kopf sind die europäischen Staaten für deutlich mehr Treibhausgase verantwortlich als asiatische oder afrikanische Länder.

Le Pen: Ich bin dagegen, dass wir den Europäern ständig ein schlechtes Gewissen machen, während viele Länder der Erde sich überhaupt nicht um das Klima bemühen.

ZEIT: Ein großer Teil von Frankreichs CO₂-Emissionen wird von der Landwirtschaft, insbesondere der Tierhaltung, verursacht. Haben Sie persönlich Ihren Fleischkonsum verringert?

Le Pen: Absolut nicht. Ich bin gegen diese bestrafende Ökologie.

ZEIT: Es könnte ja Ihre persönliche Entscheidung sein.

Le Pen: Nein, ich unterstütze die französischen Landwirte, die sehr gutes Fleisch produzieren. Und trotzdem sind wir so illoyal, dass wir sie der weltweiten Konkurrenz aussetzen. Das ist die Scheinheiligkeit der Europäischen Union: Sie macht strenge Regeln für unsere Bauern, aber erlaubt den billigen Import schlechter Produkte. Dafür schließt sie Freihandelsabkommen. Unter diesen Umständen müssen wir sagen: Wir importieren nur Produkte, die nach unseren hiesigen Standards produziert werden.

ZEIT: Warum haben Sie in Ihrer Zeit als EU-Abgeordnete gegen jedes Klimagesetz gestimmt – etwa gegen strengere CO₂-Grenzwerte für SUVs?

Le Pen: Dieses Gesetz war wie eine Guillotine für unsere Autohersteller. Wir können nicht von einem Tag auf den anderen sagen: Ihr dürft nicht mehr dieses oder jenes Auto produzieren. Die Industrie muss planen können. Das ging alles zu schnell, und ich will nicht, dass die Fabrikanten ihre Leute entlassen müssen und die Menschen verarmen. Dann haben wir niedrigere CO₂-Werte, aber die Leute sind arbeitslos, und ihre Kinder leiden. Ich schaue auf das Wohlergehen des Volkes.

ZEIT: Sie haben gesagt, dass Sie im Falle Ihres Wahlsieges ein Referendum zur Einwanderung abhalten werden. Eines Ihrer Themen ist die doppelte Staatsbürgerschaft …

Le Pen: Das wird nicht zu den Fragen gehören. Es wird andere Fragen geben. Zum Erwerb der französischen Staatsbürgerschaft. Zu Abschiebungen derer, die hier arbeitslos sind. Wenn die Leute hier keinen Job finden, müssen sie zurück in ihre Heimat.

ZEIT: Um bei der doppelten Staatsbürgerschaft zu bleiben: In Ihrem Wahlkampf 2017 sagten Sie, dass französische Juden ihre israelische Staatsbürgerschaft zurückgeben müssten beziehungsweise sich zwischen Frankreich und Israel entscheiden müssten.

Le Pen: Ich habe gesagt, dass es mir so scheint, als sei die doppelte Staatsbürgerschaft nur noch für Europäer aufrechtzuerhalten.

ZEIT: Unsere Frage ist, ob Sie daran festhalten, dass im Falle Ihres Wahlsieges französische Juden ihre israelische Staatsbürgerschaft aufgeben müssten.

Le Pen: Also, natürlich ist die Frage mit Israel heikel. Denn die Israelis sind extrem verbunden mit einem Land, das sie unter Tränen und Blut gewonnen haben. Das ist die Realität. Es könnte also alles erst mal nur eine Debatte sein. Ich bin da nicht stur. Ich bin mir bewusst, dass die Frage, ob die Leute ihre doppelte Staatsbürgerschaft aufgeben, zu ein paar Schwierigkeiten führen könnte. Da habe ich noch keine abschließende Entscheidung getroffen. Aber wissen Sie, wir haben nur mit bestimmten Leuten Probleme, die die doppelte Staatsbürgerschaft haben … Ich spreche nicht von den USA, von Russland, auch nicht von Israel, sondern dem Maghreb, woher viele Einwanderer kommen.

ZEIT: Sie wollen schon seit Ihrem ersten Wahlkampf 2012 das Tragen des Schleiers verbieten, als sichtbares Zeichen einer Religion. Deshalb haben Sie immer wieder gesagt, die französischen Juden müssten ebenfalls ein »kleines Opfer« bringen – ihnen würden Sie das Tragen der Kippa verbieten.

Le Pen: Ja, ich habe zu unseren jüdischen Mitbürgern gesagt, sie können die Kippa ja eh nicht mehr tragen, weil sie ständig angegriffen werden.

ZEIT: Verbieten ist noch mal etwas anderes.

Le Pen: Na ja, aber es geht nicht primär darum, die Kippa zu verbieten, sondern religiöse Symbole nicht auf der Straße zu tragen.

ZEIT: Gerade auf dem Weg hierher zur Nationalversammlung sind uns zwei Männer mit Kippa begegnet. Dieses Bild gäbe es nicht mehr unter Ihrer Präsidentschaft?

Le Pen: Ja, ich habe die Juden um dieses Opfer gebeten. Denn wir müssen gegen das Kopftuch etwas tun, es gibt davon inzwischen hier so viele. Und in Frankreich kann man keine Gesetze gegen eine bestimmte Religion erlassen. Ich weiß, dass das ein Opfer für manche Juden ist, kein kleines, ein großes Opfer, um das ich bitte.

ZEIT: Und wenn die Juden das Opfer nicht bringen wollen?

Le Pen: Wenn wir ein Gesetz verabschieden und die Leute Nein sagen, brechen sie das Gesetz, ganz einfach.

ZEIT: Es gibt eine Szene, die sich vor ungefähr eineinhalb Jahren abspielte: Eine Mutter begleitete die Grundschulklasse ihres Sohnes auf einem Ausflug in das Parlament der Region Bourgogne-Franche-Comté. Ein Politiker Ihrer Partei forderte vor den Augen der Schüler die Parlamentspräsidentin auf, die Mutter anzuweisen, ihren Schleier sofort abzulegen. Julien Odoul zeigte auf die junge Frau und behauptete fälschlicherweise, es sei gegen das Gesetz, das Parlamentsgebäude mit Kopftuch zu betreten. Er hörte minutenlang nicht auf, bis der Sohn der Mutter in Tränen ausbrach und sie ihn in den Arm nahm. Müssen die französischen Muslime sich auf diese Behandlung einstellen, wenn Sie Präsidentin sind?

Le Pen: Ich habe ihm gesagt, dass es falsch war, das so zu machen. Er hätte die Präsidentin bitten sollen, die Sitzung zu unterbrechen, um die Frau persönlich aufzufordern, den Schleier abzunehmen. Ich bin dafür, dass man die Regeln einhält, aber ich finde es nicht gut, einzelne Personen zu demütigen. Das würde ich selbst nie machen.

ZEIT: Aber es ist nicht verboten, im Parlamentsgebäude das Kopftuch zu tragen.

Le Pen: Doch. Sogar für Besucher.

ZEIT: Nein, im Regionalparlament ist es nicht verboten, und der Abgeordnete wurde von Ihnen anschließend zum Spitzenkandidaten bei den Regionalwahlen im Juni gemacht.

Le Pen: Was wollen Sie, soll ich ihn an den Galgen hängen? Sie reden die ganze Zeit nur über Anekdoten und irgendwelche polemischen Debatten, die es mal gab. Wenn Sie meine Partei darstellen wollen, als könnten wir nur Empörung hervorrufen, bitte schön. 85 Prozent der Franzosen teilen unsere Vorstellungen zum Thema Einwanderung. Und Sie finden irgendein kleines Element in unseren Vorschlägen, über das sich ein paar Leute aufregen. Das ist alles, was Sie tun, die ganze Zeit! Also, hätte Odoul es anders machen sollen? Ja. Sicher. Das habe ich ihm auch gesagt. Eine Mehrheit der Franzosen ist dagegen, dass der Schleier auf der Straße getragen wird. Wenn man den Franzosen zuhört, dann stellt man fest: Sie wollen keine Einwanderung. Das ist die Entscheidung des französischen Volkes.

ZEIT: Angenommen, die Mehrheit der Franzosen ist tatsächlich dafür, dass das Tragen des Kopftuchs und der Kippa verboten wird – es gäbe immer noch die Gerichte, die darauf achten, dass die französische Verfassung eingehalten wird. Und die Verfassung garantiert zur Not auch gegen den Willen der Mehrheit die Freiheit zur Ausübung der Religion. Wie wollen Sie das außer Kraft setzen?

Le Pen: Es gibt ja bei uns schon das Kopftuchverbot an Schulen, also kann das Gesetz auf den gesamten öffentlichen Raum ausgeweitet werden.

ZEIT: Mit welcher Begründung, die vor Gericht standhielte?

Le Pen: Das Kopftuch ist eine Störung der öffentlichen Ordnung. Es ist Ausdruck des Islamismus, den wir ausradieren müssen. So wie wir den Nationalsozialismus ausradiert haben, so wie wir den Rassismus ausradiert haben. Niemand hat das Recht, den Islamismus zu unterstützen, zu finanzieren, ihn zu relativieren.

ZEIT: Die Experten, die man dazu hört, sagen, es sei juristisch unmöglich, Kopftuch und Kippa zu verbieten.

Le Pen: Das sind dieselben Experten, die gesagt haben, es ist unmöglich, in Frankreich die Gurtpflicht im Auto einzuführen. Und Sie sehen: Jetzt legen wir den alle an.

ZEIT: Sie sagen, Einwanderung ist das größte Problem, das Frankreich hat. Wenn man sich einmal nüchtern die Zahlen ansieht, könnte man auch auf eine andere Idee kommen: Luftverschmutzung verursacht in Frankreich 50.000 Todesfälle im Jahr. Mehr als 100.000 Franzosen sind an Covid-19 gestorben. Seit 2017 hat der Terrorismus 25 Todesopfer gefordert. Jede einzelne Tat ist grausam, trotzdem kann man Sie fragen, ob Sie die falschen Prioritäten setzen.

Le Pen: Zunächst einmal, nicht alle Einwanderer sind Terroristen, da werden Sie mir zustimmen, nicht wahr? Aber der Großteil der Terroristen kommt aus dem Ausland. Die Einwanderung ist der Nährboden für Parallelgesellschaften, Parallelgesellschaften sind der Nährboden für den Islamismus, und der Islamismus ist der Nährboden für den Terror. Sie werden den Terror nicht besiegen, wenn Sie die Einwanderung nicht regeln. Wenn Sie nicht wissen, wer kommt, wo sie wohnen, was sie wollen, was sie denken.

ZEIT: Der Großteil der Einwanderer kommt durch den Familiennachzug nach Frankreich. Da wissen Sie genau, wer kommt, die Leute machen Gentests, erbringen Einkommens- und Sprachnachweise.

Le Pen: Das stimmt. Aber den Familiennachzug wollen wir stark eingrenzen, weil wir generell die Einwanderungszahlen drastisch absenken wollen. Wenn es uns in zehn Jahren besser geht, dann können auch mehr Einwanderer kommen. Ich bin da nicht ideologisch. Ich bin pragmatisch.

ZEIT: Sie sind die erfolgreichste Politikerin Frankreichs. Sehen Sie sich als Feministin?

Le Pen: Meine Partei ist nicht die Karikatur, die Sie immer zeichnen. Der Rassemblement National wurde in ein schlechtes Licht gerückt, es wurde gegen meine Partei polemisiert. Dabei sind wir eine Partei der Mitte. Und die Frauen spielen eine sehr wichtige Rolle. Ich glaube daran, dass Männer und Frauen komplementär sind. Ich bin eine Frau, ich bin aber kein Opfer. Frauen haben eine andere Art, die Dinge anzugehen, eine spezielle Sensibilität vielleicht. Aber eine Minderheit sind wir nicht.

ZEIT: Sehen Sie Ihren Vater noch häufig?

Le Pen: Er ist mein Vater. Trotz der Unterschiede, trotz der Konflikte, die wir manchmal öffentlich ausgetragen haben, er ist mein Vater. Er ist jetzt 93. Natürlich sehe ich ihn, so oft ich kann.

ZEIT: Sie haben bis 2015 in einer Villa in einem Pariser Vorort mit ihm zusammengelebt, wo Sie auch einen Teil Ihrer Kindheit und Jugend verbracht haben.

Le Pen: Ja. Seine Hunde, aus dem Tierheim hatte er die, haben eine meiner Katzen getötet. Eigentlich waren es liebe Hunde. Aber die Katze hat sich erschrocken und ist losgerannt. Da brach der Jagdtrieb durch, und sie sind hinterher. Ich bin dann ausgezogen. Mein Vater meinte, deshalb ziehst du aus, wegen einer Katze, komm schon. Aber ich habe gesagt, ich habe noch vier andere Katzen, auf die muss ich aufpassen.

ZEIT: Als Kind wurden Sie Zeugin eines Bombenattentats auf Ihren Vater, der die Zentrale seiner Partei, des Front National, gleich neben der Stadtwohnung Ihrer Familie eingerichtet hatte. Nehmen Sie es Ihrem Vater übel, dass er Sie so in die Politik hineingezogen hat? Sie selbst haben Ihre drei Kinder, die jetzt Anfang 20 sind, stets aus der Öffentlichkeit ferngehalten.

Le Pen: Ich habe meine Kinder beschützt, das ist meine rote Linie. Jean-Marie Le Pen hat sich anders entschieden, er hat uns öffentlich präsentiert, was natürlich Folgen für unseren Alltag, unser Leben hatte. Aber es war eine andere Zeit. Es war die Zeit von Ronald Reagan, die Zeit von Valéry Giscard d’Estaing, es gehörte dazu, seine Familie zu zeigen. Heute ist das anders. Ich beschütze das Privatleben meiner Kinder wie eine Wölfin, sie sollen frei von ihrer Familiengeschichte Entscheidungen treffen können. Ich bin extrem stolz darauf, dass ich sie beschützen konnte.

ZEIT: Denken Sie nicht manchmal: Ich lasse das Ganze hinter mir, ich mache etwas anderes?

Le Pen: Ich könnte tausend andere Dinge tun. Ich züchte Katzen. Acht Junge habe ich gerade. Aber Heinrich IV. hat gesagt: Die Liebe, die ich für Frankreich empfinde, lässt mir alles leicht erscheinen. Ja, warum opfert man seine Ruhe, seine Gelassenheit, seine Anonymität? Weil man das Land liebt.

ZEIT: Politik ist Gewalt, haben Sie mal gesagt.

Le Pen: Mein politisches Leben hat begonnen mit einer 20-Kilo-Bombe gleich neben meinem Bett. Also ja, Politik ist Gewalt.

Die Fragen stellten Annika Joeres und Elisabeth Raether

Foto: Marcel Mochet/AFP/Getty Images

***

Die nächste Präsidentin?

Marine Le Pen gehört inzwischen zu den populärsten Politikerinnen Frankreichs. Nach aktuellen Umfragen liegt sie nur noch knapp hinter Emmanuel Macron. Der amtierende Präsident hat viele Anhänger verloren. Die über Jahrzehnte regierenden Sozialisten und Republikaner erreichen in den Umfragen jeweils nur um die zehn Prozent. Marine Le Pen, 52, ist studierte Juristin und arbeitete eine Zeit lang als Anwältin. Sie übernahm 2011 den Vorsitz des rechtsextremen Front National von ihrem Vater Jean-Marie Le Pen und benannte die Partei vor vier Jahren in Rassemblement National um. Ihren Vater schloss sie 2015 aus der Partei aus, nachdem er in Interviews den Holocaust als »Detail der Geschichte« relativiert hatte.