Dank an Jutta Kähler für den Artikel über Maximilian Krahs „Manifest“ in den Lübeckischen Blättern (2024/10, S. 161). Die Kritik an dem Machwerk dieses modernen Alldeutschen darf ruhig vertieft werden! Dessen alldeutsches „Menschenbild“ steht nämlich für eine gut bürgerliche Oberschicht der 1970er Jahre in der Oberlausitz und in Dresden. Für diese war immer „alles Paletti“. Keine Probleme mit der Naziwelt der Eltern und Großeltern. Sozialistische Demokratie halt. Befehl und Gehorsam. Dort ist der Bürgersohn aufgewachsen.

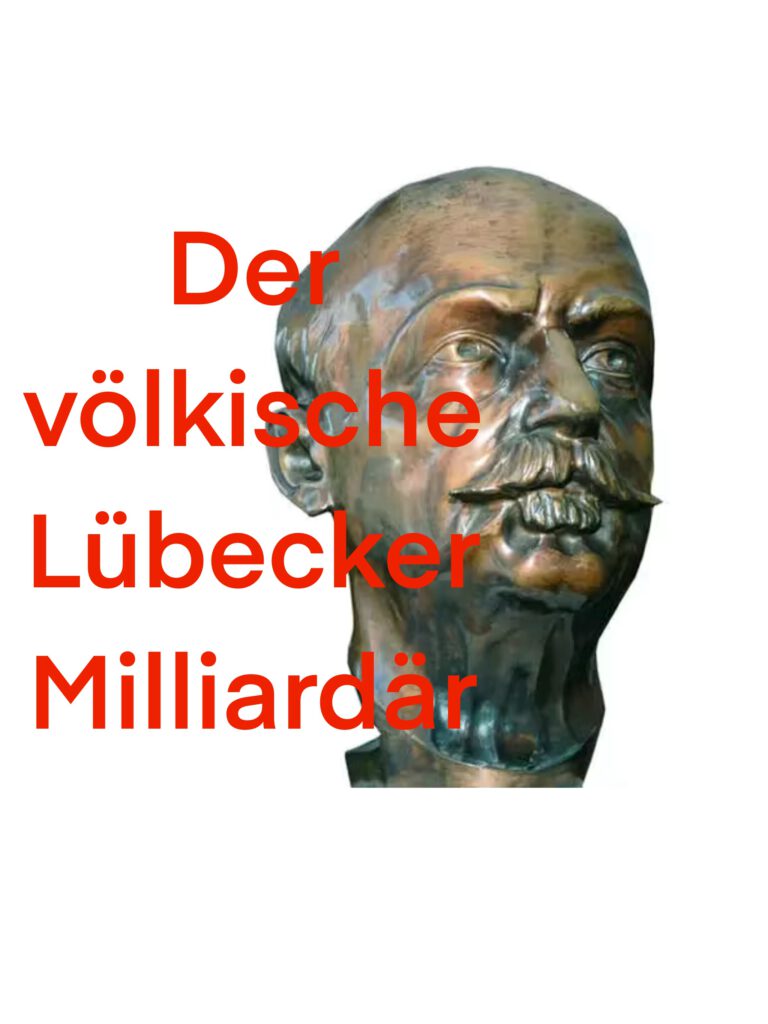

Man denkt automatisch an das unbeschwerte Nachkriegsleben des langjährigen Vorsitzenden des im Deutschen Reich und in der Weimarer Zeit politisch außerordentlich wirksamen profaschistischen Alldeutschen Verbandes, Heinrich Claß, einer der führenden deutschen völkischen Rassisten, der sich nach dem Zweiten Weltkrieg nicht von ungefähr nach Jena zurückzog, von den sowjetischen Besatzern unbehelligt.

Oder an die von Rosemarie Will vorzüglich beschriebene Kolonisierung der DDR durch die BRD (Rosemarie Will, Die Deutsche Wiedervereinigung als Kolonisierungsakt?, in Philipp Dann, Isabel Feichtner und Jochen von Bernstorff, (Post)Koloniale Rechtswissenschaft. Tübingen 2022, S.581) – von der Kohl-Regierung eiskalt durchgezogen. Keine ernsthafte Widerrede, keine empathische Anerkennung der einzig erfolgreichen RevolutionärInnen in der deutschen Geschichte. Keine gesamtdeutsche Volksabstimmung, sondern Beitritt, sonst nichts. Auch kein Hinweis mehr in unserem Grundgesetz: Art 23, der Artikel über den Beitritt wurde 1990 kurzerhand gestrichen. Der Hinweis in Art.146 GG: Volksabstimmung über eine gesamtdeutsche Verfassung statt Beitritt, aufgehoben und auf den St. Nimmerleinstag verschoben! Nichts erinnert.

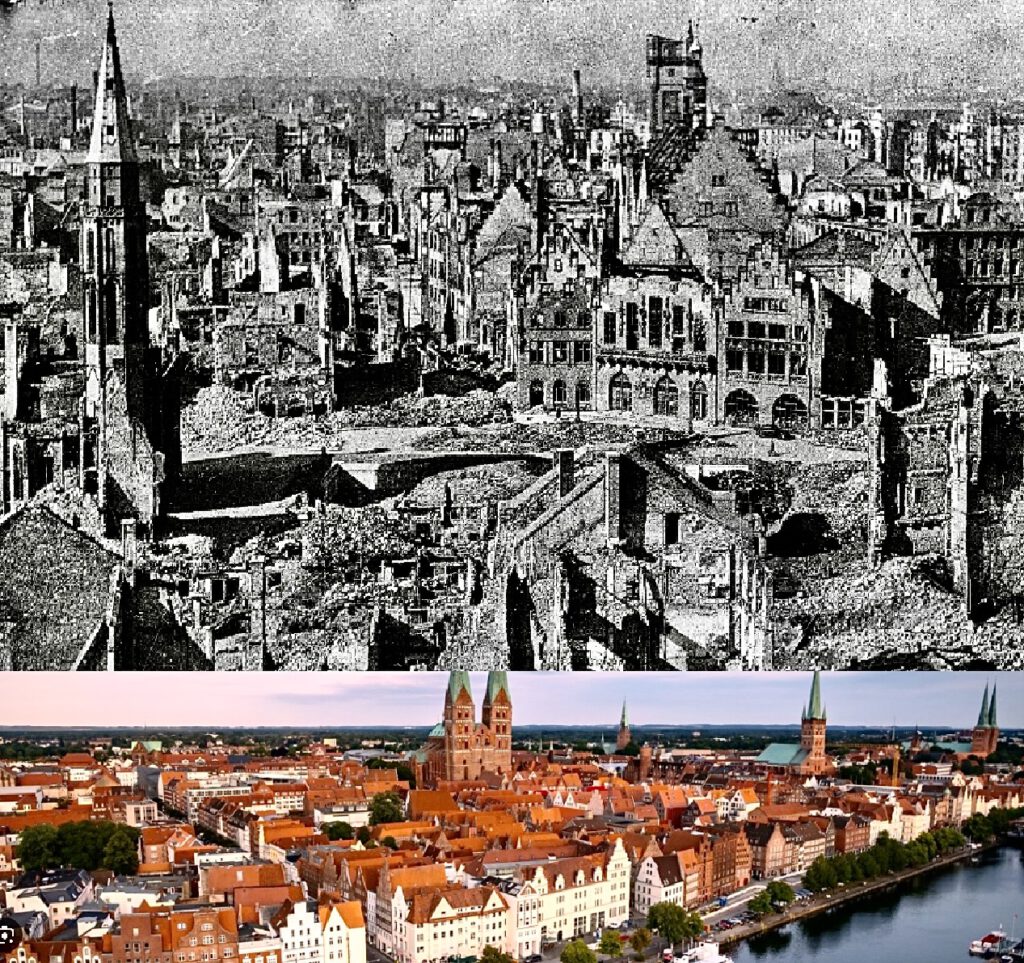

Da ist sie deshalb (?) wieder, die überkommene Geisteswelt eines neu erwachten schrecklichen Alldeutschen: Plato, Aristoteles, Carl Schmitt und Thomas Mann. Auch das noch, Thomas Mann! Ja, wir in Lübeck kennen den Thomas Mann von 1918, das »Bekenntnis eines innerlich zerbrochenen Geistes«, wie Hermann Kurzke entschuldigend schreibt. Dieser Thomas Mann fand aber Beifall bei den Nationalisten damals wie heute.

Nach seiner demokratischen Wende wandten sich seine bisherigen GönnerInnen im Bürgertum ab. Wenn er schreibt: »Ich bekenne mich tief überzeugt, daß das deutsche Volk die politische Demokratie niemals wird lieben können, aus dem einfachen Grunde, weil es die Politik selbst nicht lieben kann, und daß der vielverschrieene »Obrigkeitsstaat« die dem deutschen Volke angemessene, zukömmliche und von ihm im Grunde gewollte Staatsform ist und bleibt« (Betrachtungen, S.26), so war und ist das Wasser auf deren Mühlen.

Und auch der mehrfache Hinweis des späteren Lübecker Nobelpreisträgers auf Paul de Lagarde in den Betrachtungen, den er zu den „Großen des deutschen Volkes“ zählte – er bezeichnet ihn als „Praeceptor Germaniae“ (Lehrmeister Deutschlands) – passt in das rassistische Weltbild der Neonationalisten. Paul de Lagarde hielt die Juden für »Artfremde«, die keinen Platz in dem geeinten Deutschen Volk hatten. Mit diesem „wuchernden Ungeziefer“ könne es „keinen Kompromiss geben“. „Mit Trichinen und Bazillen wird nicht verhandelt. Trichinen und Bazillen werden auch nicht erzogen. Sie werden so rasch und so gründlich wie möglich vernichtet“. Fritz Stern schreibt dazu: „Nur wenige Menschen haben Hitlers Vernichtungswerk so genau vorhergesagt – und so entschieden im voraus gebilligt“.

Und dann selbstverständlich Carl Schmitt, der „Rechtsgelehrte“, dessen falsches Geschwurbel heute noch die Köpfe verdreht! 1936 trat er dafür ein, Juden aus den Bibliotheken auszusondern und sie namentlich besonders zu kennzeichnen (»Die deutsche Rechtswissenschaft im Kampf gegen den jüdischen Geist«, in: Deutsche Juristen-Zeitung 41 (1936), Heft 20, Spalte 1193-1199). Rassistisch in eliminatorischer Absicht ist insbesondere die Definition seines Begriffes „Demokratie“. In der 1923 erstmals erschienen viel gelesenen Schrift: Geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, schreibt er in der Vorbemerkung auf S. 13,14 : „Jede wirkliche Demokratie beruht darauf, daß nicht nur Gleiches gleich, sondern, mit unvermeidlicher Konsequenz, das Nichtgleiche nicht gleich behandelt wird. Zur Demokratie gehört also notwendig erstens Homogenität und zweitens – nötigenfalls – die Ausscheidung oder Vernichtung des Heterogenen…“

Vielleicht lohnt sich an dieser Stelle in Sachen „deutscher Politik“ noch ein Stück tiefer zu graben, in die von Maximilian Krah so geschätzte politische Klassik Griechenlands einerseits und in die heute herrschende deutsche Politik andererseits:

Vor rund 2.500 Jahren hat Platon (428 -348 v.C.) diejenigen scharf verurteilt, die behaupteten, Politik erschöpfe sich in Worten: nicht die »Verba« seien die Wirklichkeit, hielt er dagegen, sondern ausschließlich die »res«. Auf die tatkräftige Veränderung der Wirklichkeit komme es an und nicht auf das Gerede darüber. Aufgabe des Staates und der Politik sei die gerechte Verteilung des Vermögens. Denn in der Polis gehe es um die Verhinderung der Ursachen von Krieg: »Jede Stadt, wie klein sie auch sein mag, ist in der Tat in zwei geteilt, die eine ist die Stadt der Armen, die andere die der Reichen; diese liegen miteinander im Krieg.«

In der Neuzeit versuchte der US-amerikanische Verfassungsrichter Louis Brandeis (1856 – 1941) diese Erkenntnis erneut folgendermaßen auf die Tagesordnung zu setzen::»We must make our choice. We may have democracy, or we may have wealth concentrated in the hands of a few, but we can’t have both.«

Thomas Piketty brachte diesen uralten Zusammenhang von Staat, Politik und Gesellschaft 2021 nochmals auf den Punkt (https://michaelbouteiller.de/afd-verhindern-umverteilung-jetzt-erster-schritt-vermoegenssteuer/).

Diese schlichte Wirklichkeit (res) von Krieg und Frieden ist aus den mehr oder weniger vernebelten Hirnen der heutigen BerufspolitikerInnen offenbar verschwunden. Stattdessen regiert der bare Irrsinn des Wortes. Die führenden PolitikerInnen werden über diesen Weg zu DienerInnen der Vermögenden. Da aussen- und innenpolitisch die großen Aufgaben von Krieg und Frieden nicht bewältigt werden, flüchten sie sich in eine »Wirklichkeit der Worte«: »In der Politik ist Sprache das eigentliche Handeln. Ganz buchstäblich. Indem Eide geschworen oder Verfassungen und Gesetze beschlossen werden, tritt eine neue Wirklichkeit in Kraft« (Robert Habeck, Wer wir sein könnten. Warum unsere Demokratie eine offene und vielfältige Sprache braucht, e-book, Köln 2018, S. 17). Oder Maximilian Krah: » Denn die Sprache ist das Mittel der Politik« (Manifest, S.11).

Weder wird unser in 16 Bundesländer verzetteltes Land zur Handlungsfähigkeit reorganisiert, noch gelingt die soziale Transformation der Karbonwirtschaft, obgleich nur rund 10 Jahre vor Erreichen der Kipppunkte verbleiben. Von dem Beenden der mörderischen Kriege und der dafür vorgesehenen UN ganz zu schweigen.

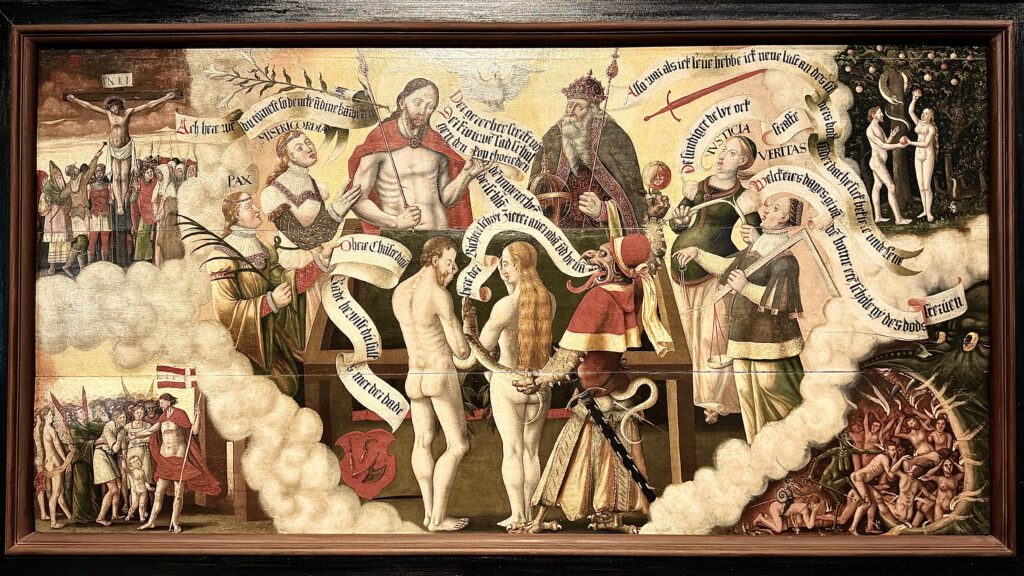

Ein eindrucksvolles mittelalterliches Bild im wundervollen Lübecker St.Annen Museum sei allen anempfohlen: ich nenne es den »Furz des Satans«: Alle starren gebannt auf den satanischen Furz (die verba) und niemand achtet auf die bedrohte Lebenswirklichkeit (die res) davor.

Wer sich näher informieren will, gehe ins Museumsquartier in Lübeck und/oder greife zu dem Aufsatz des in Lübeck 1920 geborenen und 1996 in Altenberge im Grünen Weg 30 verstorbenen großartigen Literaten und Philosophen Hans Blumenberg, Wirklichkeit und Staatstheorie (1968), Schweizer Monatshefte: Zeitschrift für Politik, Wirtschaft, Kultur, Band (Jahr): 48 (1968-1969), Heft 2( https://michaelbouteiller.de/hans-blumenberg-…aatstheorie-1968/).

Michael Bouteiller

19.Mai 2024